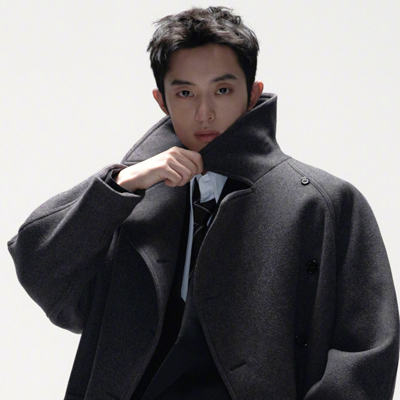

张钧甯

张钧甯名字中的“甯”(níng),常被人误读为声调更重的“nìng”。事实上,“甯”用作姓氏时读“nìng,作名字时则应念“níng”。不过,除非发音偏得太离谱,她几乎从不纠正。“大家觉得怎么念都可以,只要觉得顺口舒服,就好。”

这种随遇而安的态度,在一定程度上也折射出她的性格:不拘小节,却自有坚持。

张钧甯

“我每一部戏都在遇到失败”

如果将2002年的电视剧《流星花园2》视作演艺生涯的起点,那么今年,张钧甯作为演员,已走入第23个年头。这二十余年间,她凭《白色巨塔》崭露头角,《默杀》更让她一举拿下第37届东京国际电影节中国电影周“金鹤奖”最佳女主角。从履历来看,她早已是业内公认的资深演员;在旁人眼里,她理应对角色游刃有余、胸有成竹。

然而,张钧甯并不这么觉得。

“我每一部戏都在遇到失败。”她说出这句话时,语气平静,却让人一怔。“每一次拍戏前我都会焦虑,在摸索角色的过程中,甚至拍摄当下,我常常觉得:今天的表演糟透了,为什么会这样演?”

也许,这份心情正是来自一位创作者对自我的持续追问。她始终盼望自己能抵达“最好的状态”——哪怕那是永远无法抵达的彼岸。既然“最好”遥不可及,那“更好”就成了每日的基本要求。也正是因为“觉得自己不够好”,她养成了在每场戏结束后自我解剖的习惯:从漏洞中不断追问,从焦点中寻找答案。

“如果是口条出了问题,那我就练口条;如果是剧本看得不够透彻,或是我把表演空间压得太小,那我就马上调整。”她说这段话时像是复述一次熟悉的仪式,“当你开始面对实际问题,做出相应的对策,其实事情就已经在往好的方向走了。我一直觉得,永远都来得及。没有真正‘来不及’的事。只要你意识到了,接下来的每一个选择,都是通往‘更好’的路上。”

也因此,当我们翻看她这些年饰演的角色,可以发现其中并不拘泥于“正”与“邪”的二元角色设定:《缉魂》中的女警察、《唐人街探案》中的IVY,或是《默杀》中的李涵……这些人物有锋利的边缘,也有隐秘的裂痕,大多能折射出人性的复杂面。角色的立体从来不只靠剧本,也仰仗演员赋予的呼吸与重量。张钧甯的表演,尤其在悬疑、刑侦题材中,几乎从未给人“似曾相识”的感受。这也让人好奇:她在挑选剧本时,到底在寻找什么?

张钧甯

张钧甯给出的答案很直接——“角色的内心”。角色不该只是功能性的存在,对我来说,得像是触碰到了某个真实。”她希望让观众看见人物处于困境时的挣扎、不得已,甚至是错误选择背后的复杂情绪。“我常常会想如果这个人真的存在,会是什么样子?在不同角色的形象中,还有没有更饱满的样子可以表达出来?”有故事的角色,以及能给她带来思考与学习的人物,总能让她深感兴趣。

她回答中提到的“错误选择”,格外耐人寻味。也正是这些,吸引着张钧甯走进她们的内心——靠近人性中模糊、暖昧、无法轻易定义的那部分。

“我觉得人本来就是复杂的,一生都在不断犯错。但犯错并不可耻。小时候我很讨厌自己犯错,但现在会觉得,正因为我们是人,才有机会再学习。”她想过,也许正是角色的那个错误,才能让某些观众在人生的某个瞬间照见自己。“如果能透过角色,可以让一些在角落里被忽视的人被看到,或者一些听不见的声音被听到,那对观众而言,就是一种力量和转变的可能性。”这也是她所认同的,表演的意义所在。

这份从角色中延伸出的现实体感,让她渐渐把“理解人”这件事,看作演员的使命感之一。“我们不是说演员要多么伟大,或是要教育观众。但如果能让人在认识自己中多一种可能性,那我觉得,演员就是一个非常好的媒介。”

今年上半年,在热播的电视剧《化外之医》中,张钧甯饰演的郑琬平医师要应付医院里密不透风的急诊节奏,还要面对外籍劳工医疗的现实困境,试图从制度与人情的夹缝中,找出一条可行之路。

“(出演)超紧张的。”她回忆起当时的状态,“那部戏还要讲很多外文台词。换一个语言就是换一种逻辑。表达本来就很难,再加上她还是个外科医师,还有手术要学,难度原本就不小。”关于这一点,张钧甯曾在其他的采访中透露过,那段时间,她几乎每天带着一个猪皮模型反复练习缝合——日复一日、针针密密。数百次积累下的熟能生巧,为的就是在镜头前短短几分钟,达到一种近乎“习以为常”的专业从容。

张钧甯

这些是观众看得见的努力,但还有一些情绪,是需要被感受到的。郑琬平,是张钧甯口中典型的“三明治女性”。孩子患有脑瘫,老人罹患失智,在工作与家庭双重压力之下,郑琬平凡事都要谨慎,事事都得较真。张钧甯回忆拿到剧本的第一瞬间,她就觉得这个角色必须在一出场时,就让人感受到一种令人室息的强势。

“她身上就是会有一种不舒服的气场,非常重。我在演出时就需要照顾到这部分的氛围,所以我把它拉到了一种极致的状态,要让观众不仅感受到她的强硬,还要好奇地去问:她为什么会变成这样?”

这些并非剧本上的明写,是人物的弦外之音,但张钧甯听见了。她主动与导演沟通,提出想加入更多这样的情绪纹理。甚至在造型上,张钧甯也主动给出意见——希望可以把抽象的压迫感具象化。

张钧甯为郑琬平选了一副眼镜:黑色金属半框、方形镜框。这种眼镜常常给人的印象是强势、理性和守规矩。眼镜,是张钧甯在巴黎出差期间找到的。“我一看到就知道,这是她会戴的。”她笑着说,“看起来很硬、很阳刚,也带点距离感。我很高兴导演最后采纳了。”

张钧甯

那时,她正在参加巴黎时装周,但心早已飞回即将开拍的片场。她脑海里不断构建一个现实版本的郑琬平:“如果是现实生活中,她应该是什么样子,自己又该怎么以最快的方式进入她。我很快就飞回来了,因为我知道这部戏很快就要开拍,所以只想争取更多准备时间。”

张钧甯始终觉得自己准备得还不够。“很怕漏掉什么细节。”但也心知肚明,每一个角色终将留下遗憾。张钧甯很喜欢郑琬平,因为郑琬平的成长弧线非常清晰。“那是一个沉重的生命。也像我们从二十岁走到四十岁,一个放开的过程。她放下了很多事情,也让自己的心变得比较轻松、开阔和自在。”

张钧甯看似在谈角色,实则是在借角色说人生。郑琬平从“紧抓不放”到“逐渐松手”,用了十一集的时间。而现实中的我们,要学会真正放开,可能需要几倍乃至几十倍的时间才能体悟。张钧甯觉得做演员这件事,就是在体会放开。“我之所以选择做演员,其实就是希望能从内而外地,真正学会放开。我小时候是个很紧张的人,对很多事情都不安,所以很多时候,我其实是在寻找那份自在。”

她轻声补充:“年轻的时候,你会一直关心别人怎么看你;但到后面,我开始关心,我怎么认识我自己。我到底是谁?我还可以做什么?那个时候,就是从‘向外’到‘向内’的转变了。所谓的‘放开’,是因为我不再绑着自己的心。我不在乎别人怎么看我了,而更在乎自己心里到底想要什么,我想做什么事情。”

张钧甯

从业至今,张钧甯渐渐明白,演员这份职业的意义,不只在于角色的变换,更在于透过角色,成为一座桥梁。2021年,她开始创立经纪公司,投身于新人演员的培养。年初在播客中,她曾说:“希望能为华语影视注入更多的新鲜血液。”把自己与新人之间的关系,比喻为“妈妈和孩子”。

这是一种将心比心。她说:“如果小时候,有人愿意跟我说这些话,也许今天的我又会有所不同。当然,我们会想象是妈妈跟孩子之间的关系,妈妈永远希望孩子会更好,会把经验教给他,但最后,小孩还是要走自己的路,做自已的选择,不能活出属子他的一生。所以,我们现在做的事情,其实更像是提供一个足够安全的地方,让他们可以去跌倒,去犯错,去试着摸索。”

“因为我收获了很多,所以更希望把这些,也慢慢传递出去。”她平静地说。

张钧甯

“人生没有标准答案”

在今年6月7日高考前夕,张钧甯在社交媒体上发布了一封亲笔信,写给即将应考的学子。在这个习惯用手机匆匆打字的时代,张钧甯选择了最传统的方式——一笔一画地在白纸上写下自己的祝福。信中,她写下这样一句话,是她曾经偶然看到,却始终铭记的一句话:“人生没有标准答案,但每一步努力都会留下痕迹。”

这句话,也像是在回应她年少时的心境。张钧甯曾说过,自己小时候决定踏入演艺圈,是因为想要改变那个内向、不安的自己。话虽如此,那份内向的底色,至今仍时不时浮现。她笑着说道,前一晚在上海电影节观看《酱园弄▪悬案》,映后被邀请站起来分享观后感。“我不是不知道说什么,但还是会紧张。这个东西,我就是改不了。还有,每次上台领奖,我也会紧张。但我也在努力克服。”

成长,是一场反复练习。在社交媒体上,曾流传过一则她母亲——文学作家郑如晴的日采访。那年,张钧甯高一,入选仪仗队队长。母亲担心张钧甯因此耽误课业,极力反对。而张钧甯说了一句话:“那是你的人生,还是我的人生?”几年后,星探找上张钧甯,请她拍摄第一支广告。母亲再度犹豫,而张钧甯也再次说出了这句话。

对张钧甯来说,她很早就明白:人生,要由自己负责。如今再回想起,她依然认同。尽管那时候她还年轻,也许还不懂未来,但她已经知道,责任感不是别人给的,是一种从内而生的判断。“如果我觉得要做的这件事是对的,那为什么要阻止我去做?当时妈妈担心我考不上好大学,我就承诺她,我一定会做到。”

张钧甯

她顿了顿:“我好像从很小就知道,生命只能活一次。很多事,还是要自己亲自走过、亲自感受过,才算是真正拥有的。”

张钧甯和母亲郑如晴的关系,亦师亦友。母亲曾为了兼顾学业与工作,每周往返于台东与台北之间,连行李都来不及放下,就直奔报社上班。张钧甯曾说:“我的高能量,都是妈妈给的。”而郑如晴也一直密切关注着女儿的每部作品——在郑如晴的微博上,还能看到她为网友推荐张钧甯出演《默杀》的帖子点赞。

这份融洽的母女关系背后,是一次次边界与爱的调适练习。有边界感的爱——这是张钧甯慢慢习得的道理。“母女关系,是需要经营的。只有爱是不够的,因为只有爱的时候,就会失去边界感。”

张钧甯回忆起小时候,自己会因为一些小事和母亲争执。直到后来,张钧甯慢慢意识到:沟通,也是一门需要智慧的技巧。“交流的方式是要让她舒服,也让我自己舒服。如果是过去,边界被踩过,我会直接反弹;但现在我会说:‘谢谢妈妈,谢谢你的意见,但我有不同的想法,我想试试看我自己的方式。’”

2021年,张钧甯在母亲小说《沸点》的增修版分享会上宣布,将把这部作品影视化。原著讲述的是上世纪50年代的台湾,一位女性从青年走入中年的生命旅程,是一部饱含女性视角的成长叙事。

过去几年,张钧甯从找编剧、磨剧本,到一版一版修改总纲,其间已经历了无数个版本。她希望将这个故事改编得更贴近当下,从不同的角度切入时代精神,让它既不失母亲原著的温度,也能让当代观众产生共鸣。当然,母女之间也会有摩擦——尤其在“还原年代感”这件事上:母亲有自己的坚持,而身为资深演员的女儿,则有她理解下的“观众视野”。

“我们得试试看用年轻人喜欢的方式讲这个故事啊。”张钧甯曾这样对母亲说。

张钧甯

张钧甯笑着补充:“你看这个时候,母女关系就会容易陷入僵局。但我们在事前先把原则说清楚:如果她想用传统叙事方式讲这个故事,那我可以介绍很棒的专业团队和人才给她,她可以放心交给他们。那样我觉得没问题。”

“但如果是我来做,我就会很麻烦。”她说着笑了,“因为我会用我想要的方式,去讲我想说的故事。”正是因为这份建立在彼此尊重上的共识,改编目前顺利进行着。“所以你看,其实这些东西都不太容易。”

无论是作为一位从业二十余年的演员,还是一位仍在起步阶段的制片人,张钧甯都在人生这条路上,悄悄为自己开辟出更多的可能性。她既是见证者,也是亲历者,感受着影视行业中女性题材作品风格的变迁。

事实上,张钧甯一直在关注女性议题的内容。她渴望深入描绘当代女性的处境,那些在职场与家庭中折返奔波、背负期待又竭力求存的多重面向。“现实生活中有很多很棒的女生,她们只需要再被鼓励一下。因为无论是生理构造,还是职场状态,现在的女性比以往承载了更多的压力和期望,包括女性对自己的期待也是。所以我希望,在作品或角色上,尽可能地帮她们发声,或者让她们产生共鸣,哪怕只是释放压力,然后告诉自己,我可以。如果我能做成这样的事,那就已经很好了。”

当我们聊到“人生没有标准答案”时,张钧甯无意间提到了一个正在开发的剧本。一个关于婚姻的故事。夫妻关系陷入僵局,妻子想要逃离,于是展开了一场只持续一晚的奇幻冒险。“可能很多故事都讲过,无论你回到哪一个时间节点,你以为做了不同的选择,就能避开痛苦,但发现后面要面对的事情总是一样的。所以,人生从来不是你选了谁,而是你怎么面对接下来的生活。”

张钧甯

“人生的答案还是关乎自己,关乎你想要什么。这个答案是可以一直问自己的,因为你会变。最后可能会变得很简单、很平常。有些话也讲过,最后每个人的生活瞬间就是那些平凡的事物。它们堆出了你的生命,堆出了你的一辈子。你爱的是你执着的事情,你愿意付出一切的事情。它们有统一的答案吗?其实是没有的。”

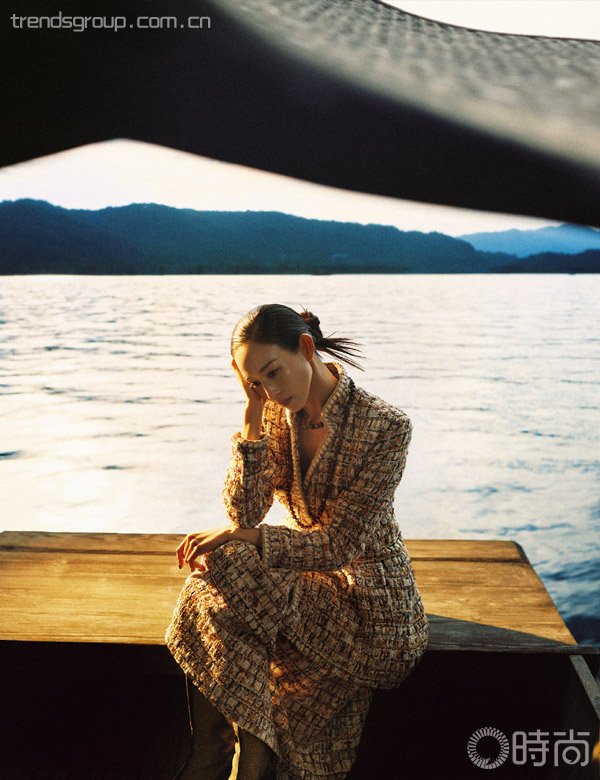

去年12月,张钧甯为Chanel 2024/25高级手工坊系列来到杭州。那日,她泛舟西湖之上时,穿了一件饰有黑纱的Chanel斜纹软呢连衣裙。这与她平时偏爱的简约、干练的风格大相径庭。黑纱随风飘动的样子很美。”她说,“但更重要的是,它和我过去的选择不一样。我就是想看看,自己还有什么更多不同的可能。”

此刻,视线重新落回妆发刚刚完成的张钧甯身上。她穿着白T恤、牛仔裤,踩着一双黑白分明的运动鞋。

“有人说,一个人的个性底色,藏在鞋子里。”听到这番话的张钧甯,晃了晃脚,眨眨眼说:“你看,它其实也蛮脏的。因为我懒得擦。但它很像是我的某个部分,陪我走过很多地方。”

她顿了顿,又笑:“我的个性里,是有一点大而化之、不拘小节的。”

监制:卫甜 / 摄影:柳宗源 / 造型、策划:Frankie / 编辑:Yoanna / 化妆:Jenny Lin / 发型:Ethan Yao / 采访、撰文:徐小喵 / 统筹制片:Cathy / 美术:Zhu / 服装统筹:xixi / 制片助理:Jeo / 服装助理:Yuu、Lee / 摄影助理:六一、李思程、夏飙、黄明锋