二十年前,房方创办星空间时,他想集结一群不安分、有独立探索勇气的“坏孩子”艺术家。

2025年4月1日,星空间迎来二十周年,并推出展览《问题还是那些问题》,三位95后艺术家——黄明达、苏航、孙玛侬是展览的主角。作为国内先锋画廊星空间的二十周年展览,其分量与关注度都不言而喻。

在房方眼里,黄明达、孙玛侬和苏航是值得期待的“坏孩子”艺术家,和二十年前创办星空间时让房方兴奋的那批艺术家有着一样的问题意识和冒险精神。但他们未必都会觉得自己是“坏孩子”,可能因为对“坏”有着不同的理解;或者一切才刚刚开始,他们还不想为自己做任何归类。

“BAZAAR ART时尚芭莎艺术”走进黄明达、孙玛侬和苏航位于北京水坡村的工作室,关于问题是否还是那个问题,以及年轻艺术家脑袋里此刻正想些什么,进行了一些诚实且新鲜的对话。

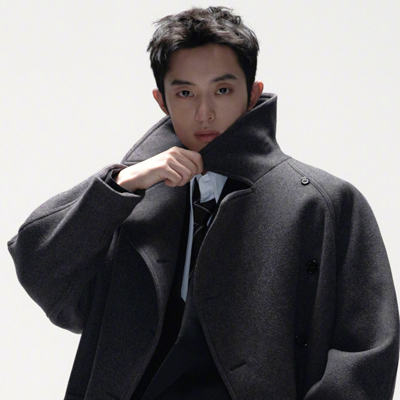

黄明达

黄明达

还能做更的的会计

“你看,那就是一个失败的作品。”

黄明达指着工作室靠窗角落里的一幅画,不紧不慢地为自己的作品下“判决”。这幅画的正对面,工作室的另一侧,一整面墙挂着各种各样的木工用具。每天画画之前,他都要“锯一会儿”木头。

还在上大学时,黄明达就租了独立的工作室,比同龄人都要早。工作室对于他来说,是一个创作上的“安全屋”。踏进这里,可以“变成另外一个人”,把门关上,放上电子乐,这就是只属于他的自由场域——“同一幅画,离开我的工作室,可能就画不出来了。”

墙面上、水管上、楼梯上,四处散落着充满奇趣的小东西。工作室里还有很多他自己做的东西,比如非常实用的小木桌,或者一些用意不明的装置——既是灵感诞生的来源,也是灵感释放的痕迹。

黄明达的工作室里散落着各种有趣的小东西,很多是他创作的灵感来源。

黄明达在马尼拉出生,六岁时跟着母亲回到她的家乡北京。家里没有人在艺术行业,因此希望黄明达可以做比较常规的工作。在央美念书时,黄明达去影视公司上过班,给动画片画过分镜,去国际学校教过小孩,想试试自己到底喜欢什么。折腾一大圈下来,他发现还是单纯画画更适合自己。

而面对最初为什么想学画画的问题,他则会非常诚实地回答:“有一部分是对家里的叛逆……还有一部分,大概是为了耍酷吧。”

虽然不常回去,但马尼拉街头各种文化与宗教的杂糅感,对黄明达影响很深。它与北京之间的复杂反差,也让他在看待世界时跳出了二元思维。像一块海绵,不带预设,从文艺复兴到巴洛克,从古典到街头,不同风格都可以带给他审美上的快感,都可以是养料。

创作是自我生发的过程。

然后,就是让自我生发的过程。

他喜欢并且擅长在绘画中“杂糅”一些所谓绘画之外的东西。一只手套、一颗网球、一个可以上手去玩的小机关,当这些物品可以比颜料更直接地进行表达时,他会毫不犹豫地选择它们。创作里,诚实、善良和直接,是他的原则。

黄明达 《蓝猫之眼》2025年,布面丙烯装置,200 × 210 × 50 cm

“有人说我画得像巴斯奎特,我自己倒是不这么觉得。”

而为什么要说那一幅作品是失败的?一个直觉性的判断,一件再正常不过的事情。因为在黄明达看来,未来他势必会面对更多失败,但他相信自己作为艺术家的直觉,总可以带他往前走一点。

黄明达

Q&A:

你觉得对年轻艺术家来说,问题还是那个问题吗?

黄明达:我觉得一切都有问题。在艺术上遇到问题时,我当然要去解决,但也可以不完美解决。实际上没有问题能得到完美解决,不是说解决了问题就解决了艺术。不过我确实认同艺术家需要有问题意识。即使70后的艺术家,跟我差20多岁,也很能聊到一块去。大家面临的问题没有太大区别,也有相同的焦虑,这些问题不会消失。

有时候你会在作品里把看起来不太相关的东西拼在一起,这些想法是怎么产生的?

黄明达:我有记备忘录的习惯。刷短视频的时候会截图保存,梦到有意思的组合醒来后会立刻写下来。拼贴其实就是文字和文字的组合,有文学性,有化学反应。至于怎么变成画,会更多依赖身体经验——所有的拼贴都是我的影子。

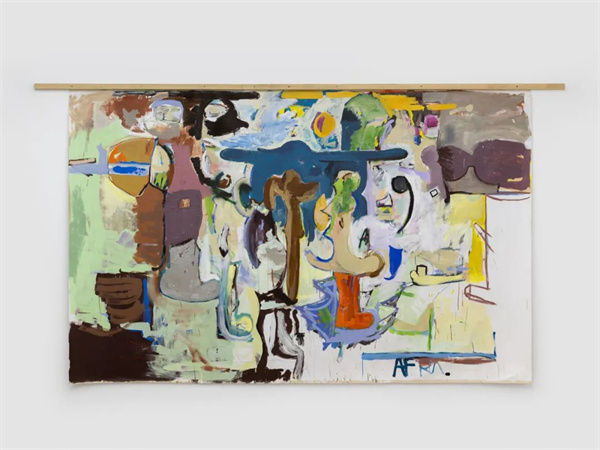

黄明达《狐狸棒骨》2025年,布面丙烯、涂鸦漆,350 × 220 cm

你觉得自己是艺术家里的“坏孩子”吗?

黄明达:我自己肯定没那么坏,我在学校完全是乖孩子。但大家因为我的作品,会对我产生“有点坏”的印象。我觉得艺术家的作品和人可能反差很大,也许是我生活中做不了的,会在艺术里表达。但你看我的工作室可能会觉得我在做一个很怪的事情,如果这算是“坏”的话,那我后面还会做更“坏”的尝试。

黄明达《已知最大的虫,仍在生长中》2025年,布面丙烯、马克笔、油画棒、发泡剂、涂鸦漆、3D仿真网球车贴、水性封闭漆,180 × 180 cm

你心中的坏孩子艺术家应该是什么样子?

黄明达:首先要有不满,要冲破某些规则,有一些叛逆的特质,有很强的革新精神。我喜欢“坏坏”的,也崇尚经典,我都能感受到不同艺术给我的快感。

孙玛侬

孙玛侬

只在画画的时候叛逆

孙玛侬曾一直觉得自己是个“小朋友”。

“玛侬”代表 Manon,典型的法语名字。她在巴黎出生,父母都是艺术家。很多个夜晚,她住的公寓里挤着一群艺术家谈天说笑,言辞激烈,打扮得和她在日常生活中见到的人都不一样——在那时的孙玛侬眼里,艺术家就是“怪”。

但她又本能地喜爱绘画,在家里涂涂写写,跟着大人们去那些世界上最棒的美术馆,在巴黎的艺术氛围中懵懂。

孙玛侬

十五岁时,她回中国定居,开始在中国美术学院附中接受正统美术教育。那时她中文不好,像孩子找不到适合自己的“语言”来表达内心那样,她沉默着观察,转而在绘画中“滔滔不绝”。

绘画,成为她的语言,仿佛命运。

孙玛侬喜欢画人物。她捕捉日常生活中那些最细微的、人们总是任其轻易溜走的情绪与情感,模糊的五官,无意识的肢体。一开始是小朋友居多,后来画家人朋友,朋友的朋友。

出生在艺术家庭,对决心绘画的孙玛侬来说,是一种祝福,但也有一些束缚。她面临很多评价与期待,她总是大人眼里的“小孩子”。因此,对于架上作品,她比同龄艺术家抱着更多谨慎。而那些非常规材料,可以给她自由的感觉。

她在小木板上画的肖像系列在蔡锦空间展出时,每当现场碰到让她印象深刻的脸庞,就掏出一块空白的小木板,直接画起来。

在非常规材料上创作,能让孙玛侬感到更自由。

和自己从大学时就认识的好朋友一起在星空间办展,要碰撞想法,发表意见,甚至接受采访,这些都会让她紧张。每次去布展的路上,大家会像打了鸡血一样“互相吹捧”,给彼此打气。虽然分开后就有焦虑涌上心头,但她觉得,至少自己没那么孤单了。

孙玛侬记得布好展后,她自己沿着三个展厅走了一圈,像局外人一样第一次清晰看到了自己创作的变化。从最早的黄色背景、黑色背景,到后来出现新的颜色,她对“人物”的塑造也在发生变化——她能回想起画每一张时的心情,曾纠结了什么,解决了什么,又遗留了什么,在等待下一次。是时候放下这些,“往前走了”。再打开一点,再深入一点。

她终于觉得,自己开始长大了。

孙玛侬

Q&A:

为什么你偏向关注一些“比较小的问题”?

孙玛侬:很大的问题我目前掌握不住。可能跟成长经历有关,不得不跟着我家人去一些场合,但没那么擅长交流,就一直微笑,用很多时间观察别人,算是一种“自救”。我不是特别能记住别人的名字,或者脸的样子,但能记住某个人可能生气,或者害怕的一瞬,那些主体未能控制住自己、流露出内心的瞬间,我特别想画下来。

孙玛侬《L’Échange》(交换)2025年 ,木板油画,80 × 120 cm

因为没有压力,所以喜欢在非常规的材料上画画?

孙玛侬:对,我可以随便摆弄,放在地上,挂在墙上,可能会坏,但坏了就坏了。我一直感觉自己画画很紧绷,想彻底放开自己,然后再慢慢收回到架上。它可能不是一个严格意义上的“作品”,更像是我在实验、在玩。比如塑料膜是透明的,不同环境下会有不同效果,就像人一样,被放到不同环境就会有不同的感觉。

孙玛侬《L’Eau Vive》(鲜活的水)2025年,布面油画,200 × 160cm

孙玛侬《Gouttelettes》(小水滴)2025年,布面油画,150 × 90cm

你觉得自己是一个“坏孩子”艺术家吗?

孙玛侬:特别渴望是,但我不是。从小听了很多有关父母还有他们那一代艺术家朋友的故事,比我们现在疯狂太多了。现在定义“疯狂”也很难,感觉这个时代什么都没那么“疯狂”了。

你心中“坏孩子”艺术家应该是什么样子的?

孙玛侬:很潇洒,会像风。之前在候鸟 300 驻地,经常和温凌一起工作。因为之前通过家人接触的前辈艺术家都很“摇滚式叛逆”,但他就比较“憨厚淳朴”,说话又特别有意思,对一些事情特别执着,特别忠诚。原来艺术家也可以呆呆的,原来这个路子也能叛逆,对我的影响很大。

苏航

苏航

误解自己,也没关系

苏航的工作室里,书比画多。

从本科开始,他几乎每天都要和一个学雕塑的朋友去咖啡厅看一下午书。研究生期间,苏航甚至有两年没怎么画画,把绝大多数时间都用在了阅读上。“从那时起我的脑子分成了两半,一半留在学院派里,另一半又很想逃脱。”

哲学、理论、辩证、时代,苏航对它们的热情,似乎不少于绘画。黄明达说“他工作室里全是书”,孙玛侬说“他很依赖这些书、这些理论”。苏航还有一个个人公众号,收纳着各式各样的书写。

苏航

经常被夸赞,经常获奖项;研究生是被保送的,还被系里推荐去参加了首个绘画综艺节目《会画少年的天空》,从一个学画画的孩子,到一位艺术家,苏航的路看起来非常平坦。“甚至我还没有做成什么事情,就获得了一些关注。”

但他心里一刻也没有停止对绘画的追问,以及怀疑。

去参加综艺节目,也是抱着想把自身摊开的心态,让创作的来龙去脉可以被放到公开讨论之中。“之前没有人做过艺术类的综艺,我觉得这是搭建一个公共话语平台。”

录制中有一次,节目嘉宾请他阐释创作理由,面对镜头,“我以为自己会做非常有个性的事,但竟然还是说了一些言不由衷的话”。

苏航觉得只有不断创作,越画才越有意义

短时间内,他高强度地绘画,一遍遍表达自己,仿佛经历了一场封闭式训练。但他发现,大量表达并没有让他疲惫,反而更加了解绘画,了解自己——“越表达就越会有所表达,绘画也一样,越画就越有意义。”

他坦言,曾有一段时间想过不要再画画了。“成为艺术家还有意义吗?绘画还能作为表达真理的媒介吗?今天的画为什么是一张画?”——这是一个几乎要被问题意识层层包裹的年轻艺术家。

苏航《林中路5》2024年,布面油画,200 × 300cm

苏航《太阳照常升起》2024年,布面油画,320 × 210cm

虽然怀疑过,但他还是又捡起了绘画,因为这对他来说是最有效的表达方式。说到这里,他引用了法国哲学家雅克·朗西埃在1987年出版的一本书《无知的教授:知识解放五讲》。“你可以无限套用下去,无知的教师、无知的央美毕业生……我经常误会自己,觉得自己特有文化,觉得自己画得不错,然后过一阵子发现不是这么回事。”

但无知也好,误解也罢,现在的苏航觉得比起在脑袋里构想千万次,更应该把自己抛到现场中,一次一次地去做,去实验,去体验。

苏航

Q&A:

你觉得自己是个“坏孩子”艺术家吗?

苏航:我不觉得自己是一个很“坏”的孩子,但一直以来我有自己的节奏。本科及之前,我明确知道什么是老师要的那种“好”,我也能轻易做到。然后得到赞许,得到评奖,当时觉得为什么不呢?后来我意识到这样不对,这和创作关系不大,我没有很满足。所以后来我一直在慢慢寻找什么是更贴合我自己的东西。是不是坏孩子对我来说不是那么重要。

苏航《对面》2024年,布面油画,180 × 140cm

你心中的“坏孩子”艺术家应该是什么样的?

苏航:我觉得在九年义务教育制度下,可能很难培养出我理解的那种“坏”,那种叛逃感,像马丁·基彭贝尔格那样的。我不想批评学院派,但我也认为创作不可教,艺术不可教。

总策划:徐宁 / 编辑:邵一雪 / 撰文:玛鲨 / 编辑助理:张欣竹 / 摄影师:郭鑫慧 / 摄影助理:巩东珂、巩东琪 / 修图师:AnnoDomini