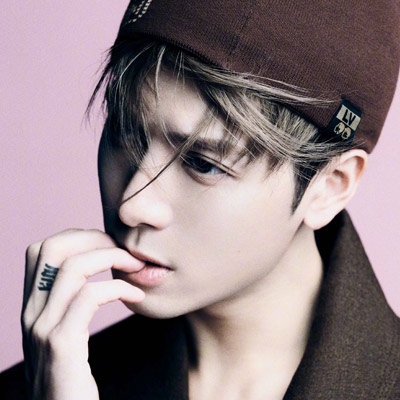

朱珠

北京初秋的一个下午,朱珠和我们坐在亮马河的游船上,目光穿过河岸的柳影,落向更远的地方。对她来说,壮游并非一次远行或逃离,而是一种重新观看的方式——不仅是去地理意义上的远方,更是回望脚下最熟悉的土地,河岸的转弯、四季的呼吸、那些曾被忽略的人与人的相处细节。

意大利文学批评家阿蒂利奥·布里利曾在书中记录过玛丽·雪莱等女性艺术家与文学家的壮游回忆:她们“开明、求知欲强、宽容、富于普世主义精神”。这种坚韧而优雅的气质,也同样可以在熟悉的城市中被重新唤醒。

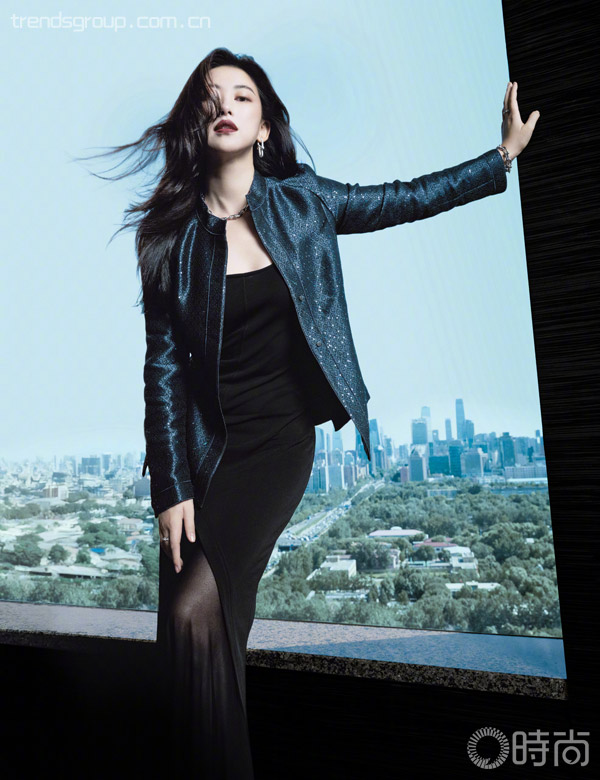

“时尚芭莎Green BAZAAR” 9月主题刊“Grand Tour壮游”封面故事《朱珠:从北京壮游》 ,我们跟随朱珠来到她熟悉的、也是北京最具活力的生活方式地之一——亮马河,展开一场关于“北京精神状态”的探寻之旅。从北京人朱珠的视角出发,我们看见的这座城市,是关于平衡、创造力与审美。朱珠与北京始终是相互滋养的:从儿时的成长,青春的远行,到现在推动当代艺术。她说北京的精神状态里始终有一种原创精神,每个人在这个花园里可以自由创造。

朱珠

午后的亮马河

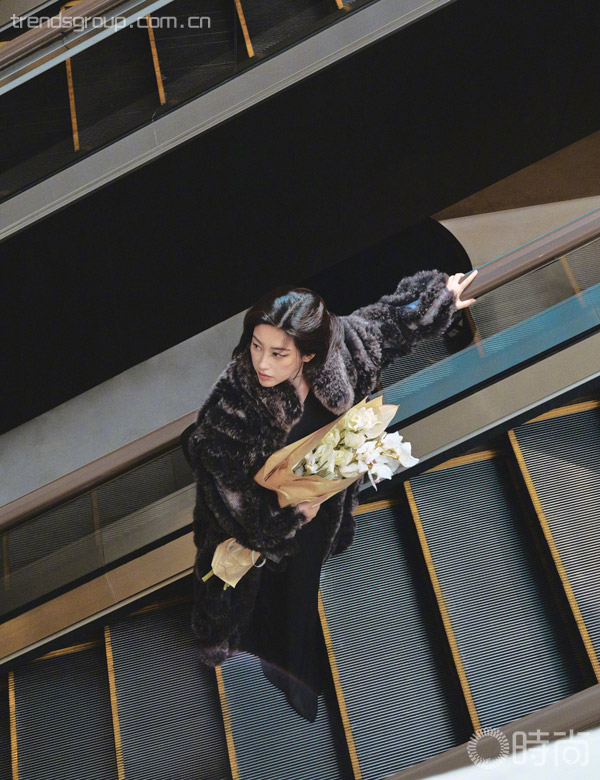

亮马河,旧时叫作“晾马河”,是马匹长途奔波后停下来饮水、晾干鬃毛的地方。那时,它只是京城边缘一条不起眼的支流,如今却蜿蜒成了朝阳区最会生活的水岸——滨水慢行道像一串低调的翡翠项链,细细缀着“1河2湖24桥18景”。

清晨的亮马河沿岸有一种温和的秩序感。

河水在早光里泛着浅金色,岸边偶尔传来骑行的车铃声,又很快被风声和水声吞没。不远处,穿着瑜伽裤的桨板爱好者划出细密的涟漪,偶尔有人站立如雕塑,偶尔有人跳入水中,溅起的笑声像破碎的香槟气泡。午后,三口之家在草地上铺开色彩艳丽的野餐布,手工面包、软质奶酪、冰镇苏打水静静躺着,仿佛一场被阳光策划的法式午宴。

到了傍晚,慢跑者与露天咖啡座的客人隔水相望,杯沿的柠檬片在金色灯影中闪烁,仿佛暗自交换了一句“今晚的风真好”。亮马河早就把往日的尘埃和喧闹像旧绸子上的灰尘一样轻轻拍落,换上一身水光潋滟的行头。

朱珠

对朱珠而言,亮马河是一个日常的存在。这里离家很近,不需要特别安排,就能在傍晚或清晨沿岸走一走。这种熟悉并不会消解它的魅力,相反地,正是这种近距离,让她可以不断发现此地细微的变化:河岸花草的颜色、风吹动水面时的纹路、远处桥洞的回声。在她看来,这些变化是城市的呼吸,也是一种沉静的能量储备。

朱珠的生活哲学,也像这条河一样分成三段流域。第一段是工作,第二段是家庭,第三段是个人兴趣与爱好。“每一个空间都不要给另外一边让步,可以组成一个比较完整的我。”她强调这种比例的平衡——工作不能吞掉家庭,家庭不能消耗掉自我,兴趣爱好则必须保持独立。她知道这样的结构在娱乐圈并不常见,但这正是她保持状态的秘密。

朱珠

外界常说朱珠有“松弛感”,她自己却并不急于认同这个标签:“我自己也一直在想‘松弛感’究竟是什么。其实我没有特别明确的解答,可能大家觉得我的状态是一种松弛感吧。”前几天去体检,她仿佛找到一个隐藏答案——“我发现自己的心跳每分钟五十多下,比小时候还低。是不是因为心跳慢,所以看起来比较松弛?”她半是认真半是玩笑地分析,“心跳快的人节奏会强,看起来更紧张;心跳慢的人则显得松弛。”她喜欢这样一个用身体和物理状态去解释的答案。

但真正的松弛,可能还需要心态上的注脚,每个人都对自己的人生有选择权,这取决于个人想要什么、不想要什么。

“希望大家都能鼓起勇气倾听自己的内心,不要被太多无谓的东西所累。什么样的日子,都有它的意义。”

朱珠

朱珠其实很清楚,这种“对自己人生的选择权”不是天生的,而是勤奋和自律换来的结果。“我从2005年进MTV,到现在二十年,从来没有停止过工作。”朱珠回忆起过往:拍了四十多部戏,不算广告和杂志拍摄。在这过程中,她学会了如何高效完成任务,从而给自己腾出真正属于个人的时间。睡眠和运动是她的底线——无论多忙,都要保证八到十小时的睡眠,即便拍戏每天十场戏,回到住处也要抽出十几分钟运动。

“松弛感很多也是自己挣得的。当你觉得自己值得,你就能松弛下来。”

朱珠

作为土生土长的北京人,在朱珠的日常里,“壮游”京城不意味着宏大的远行,而是无数微小的路线组成的地图。她喜欢漫步骑行,能骑到的地方绝不坐车,能走到的地方绝不骑车。骑行的路线不固定,有时沿着二环外的林荫道,有时钻进胡同深处,有时干脆顺着亮马河的步道一路向东。风从脸颊划过,带着季节的温度和空气里的气味,她在这种流动中感到自己和城市是同一个节奏。

“很多人总喜欢往远看、往高看,但其实没有往周围看或者看见了却觉得没看见。”她说,壮游也是一种观看的训练——看得见熟悉的东西,看得见自己。朱珠提到,有一次和几个北京长大的朋友一起参加水上休闲活动,坐在一个圆形的漂浮平台上聊天喝东西。

“突然一下有点找到了小的时候让我们荡起双桨的感觉。”她笑着形容,这种体验很像在日常中意外遇见壮游的感觉——不必去远方,就能找回久违的轻盈。

朱珠

北京的精神状态

从外表看,朱珠的节奏像是慢的。她走路带着微微的回旋,谈话里常有停顿,像是在为每个词寻找最合适的落点。这种节奏让人误以为她永远生活宽裕、呼吸绵长。但真正靠近她的日程表,才会发现那是一张密不透风的网,每一格都被工作、拍摄、会面、筹备、家庭事务填满。

在北京当代的那一个月里,她为自己策划了一场与艺术的精神同游:与王玉平对谈,从创作方法聊到本土语境;在外交公寓做小型展览,让朋友们在夜色与灯光中穿梭;晚宴的宾客名单被她当作策展来编排,谁先见面,谁稍后加入,如何让谈话在第三轮冒出火花——这一切都在她的构思中。甚至开场,她也刻意安排:不是碰杯,而是先带大家去詹姆斯·特瑞尔的展览,在光影空间里平躺着相见。“朋友发了个社交媒体,说北京的party是从躺着开始的。”她笑着说,那笑意里有一种策划成功的满足感。

这不仅是社交,更是一种能量循环。年轻时,她的能量源自荷尔蒙、小情小爱和心跳的波动;如今,它来自人与人之间的气场交融。

“能量场像溶剂,把人融在一起,产生新的东西——快乐、灵感、陪伴、安慰。我是从里面汲取能量的。”这种能量也延伸为一种“责无旁贷”的责任感——她希望凭借自己的力量,为本土艺术带来更多关注。

朱珠

朱珠第一次去798是2003年,那时只是几个工作室;近几年,艺术的重心转向上海和香港,北京似乎少了些热度。她想找回那种蓬勃状态。“即便不一定能改变什么,但至少可以让它看起来有一个苗头。”北京当代结束后,她反而觉得精神状态被重新点亮——工作、家庭、兴趣不是彼此消耗的竞争者,而是互相滋养的三条河流。

年轻时的疼痛是锋利的,像未打磨的石头硌在心口。二十多岁时,第一次被现实的重量压得透不过气,朱珠会对自己说:隧道的尽头有光。如今,即使遇到更大的挑战,她也不再有当年的痛感。痛苦在年轻时既幼稚又珍贵——它让她在表演中能彻底释放情绪;在生活里,她会写歌词、写“诗”,记录下这些感受。看到艺术家作品中的伤感与身体感,她会被击中,觉得那是一种陪伴。

朱珠

现在,那种生猛的疼痛感逐渐消失,她会告诉年轻朋友——享受痛苦,从中汲取能量,然后走出来。“一定不能被任何一次这样的痛苦击倒,一定要爬起来,因为继续往前走,你会发现它什么也不是。”

这种能量的流动,如今更多来自朱珠的“分享欲”——把美好的事物分享给喜欢的人,看他们的反应,再让这种连锁反应成为新的能量源。她策划晚宴,就像布置一个实验场:宾客的排列组合、开场的体验设计,都是为了让交流从“平面”变成立体。

壮游在这样的语境下,不只是去远方,也是在熟悉的城市中发现被忽略的细节,再造生活的仪式,让日常也能承载能量与灵感。北京赋予朱珠的,是一种重量感,一种不至于在光鲜与喧嚣中漂浮的力量——让她在世界各地游历后,总能找到回来的理由。

朱珠

Q&A:

朱珠与北京的精神状态

随着游船向前,亮马河水面在微风里泛起细密的纹路,像一条被轻轻展开的古老航线。芭莎文化艺术部总策划徐宁与朱珠继续关于北京精神气质的对话。对话中朱珠谈到自己的松弛感,谈到年轻时的疼痛与冲动,谈到对“美”的信仰与自律的底线,也谈到北京赋予她的能量。在这个过程中,她的故事和这座城市的脉搏交织在一起,顺河游历,既是出发,也是一次返航。

朱珠

徐宁:朱珠你好,这次我想和你聊聊北京的“精神状态”。你或许已经知道,“时尚芭莎Green BAZAAR”9月主题刊是“壮游”。我看小红书你刚从欧洲“壮游”归来。我理解“壮游”可追溯到杜甫笔下“放荡齐赵间,裘马颇清狂”的少年漫游,也与十七世纪欧洲贵族的 “Grand Tour”在时空中形成了一种奇妙的共振。

如果把这个概念放回当下,以北京为起点,我想它的第一站会是亮马河。之所以从北京出发,是因为在我们的想象中,“壮游”是一种带有仪式感的生活方式,而如今这样隆重、盛大的人文精神在旅行中已越来越稀缺。很多人说北京并不算一个city walk友好的城市,但亮马河却在悄然改变这一印象,它给了我们这样一个不言自明的答案,重塑了当代人的生活方式。作为北京人,你是怎么看亮马河为代表的生活状态呢?

朱珠:确实,这个主题让我第一次认真去理解“壮游”的意义。亮马河离我家很近,我几乎每天都会在河边走走,来这里吹吹风,每次都有新的发现。这次沿河“壮游”的主题很打动我。很多人习惯向远处、向高处看,但能看见身边的风景、看见熟悉事物的细微变化,其实是一种本领。

徐宁:人们羡慕朱珠的松弛。但我相信那种松弛的背后,肯定有自律的支撑。你觉得它们之间的关系是什么?

朱珠:我认为松弛感来源于一定程度上的自律与高标准的要求。看似松弛,其实我一直很努力。从2005年进入MTV到现在二十年,几乎没有停下过。我拍过四十多部戏,杂志和广告还不算在内。勤奋与投入,是这种松弛感的代价。只有当我觉得自己付出足够努力、值得拥有的时候,那份松弛才会自然生长出来。

此外,我一直坚持健康生活,保证每天8到10小时的睡眠。工作忙的时候,我会尽量争取高效完成任务,再去争取休息时间。松弛和自律,是相互滋养的,也塑造了今天的我。

朱珠

徐宁:那现在的你,处在蜕变过程的哪个阶段?

朱珠:我不觉得现在的自己已经完全蜕变成了一个圆满的状态,因为这种变化往往是同时发生、彼此交织的。比如此刻的我松弛、美丽地戴着珠宝,穿着华服,但几个月前我还在剧组每天拍十几场戏,连轴转,状态也会比较紧绷。高压的时候我也一样会感觉整个人都沉下去了,随着不断地输出自己,灵感也会跟着消失。但我这些年学会了做些别的事为心脑“补给”。比如我拍完戏立刻投入了当代艺术,和北京当代艺博会开启了一个艺术展览项目“欢乐之家”,我从策展、挑作品、与设计师沟通到最后搭建,甚至到晚宴,全部亲自参与。虽然这个过程依旧忙碌,但我的精神得到了滋养。

对我来说,这就是一种方法——松弛与努力缺一不可,它们彼此滋养,给予继续前行的能量。

徐宁:我很喜欢你对这个项目的寄语:愿“艺术”成为5月人们诉说北京的主语,与我一起,在“吹面不寒杨柳风”中,于北京感受世界艺术,共享北京时间。说到你在艺术领域的“创造”,我知道你身边的年轻艺术家朋友,以及那些参加过你派对的人,往往都能收获到很多正能量。有些是很直接的,比如他们在派对上认识了新朋友、得到了新的机会;还有更深一层的收获,是感受到在这个时代,还有人愿意主动发起、去组织大家在一起创造新的可能性。你持续做这件事背后的驱动力是什么?

朱珠:这是个好问题。其实我从来没特别去分析过“为什么”——只是内心很想做,很想把朋友们聚在一起。这种冲动很自然,没有什么复杂的逻辑。

对我来说,这既是一种“疗愈”,也是一次次像翻相册那样的过程。我在筹备的过程中,本身就被滋养了。比如策划一场晚宴,我会先想到要介绍谁认识谁,让他们在一张餐桌上相遇;我希望他们开心,我自己也会被这种快乐感染。宾客名单、酒水搭配、餐桌装饰、流程安排,我都会亲自过一遍。就像上次艺术北京期间的晚宴,我先带大家去看James Turrell的展览——所有宾客第一次见面时,我们全都躺在地上仰望天花板的装置。之后还有朋友在社交媒体说:“北京的 Party 是从躺着开始的。”

我特别喜欢那个瞬间,它带着点意外的亲密感。

朱珠

徐宁:我在朋友圈看到过很多你的派对现场,即使隔着屏幕,我也能感受到那种强烈的审美和的热爱。你在审美方面带动了一种高级且优雅的气质,这是我们在漫长的消费时代缺失的。你觉得所谓的审美是天生的,还是后天培养出来的?能几十年来保持审美觉知,是怎样的一个过程?

朱珠:审美对人真的很重要。前几天我看到乔布斯的一段视频,他说:“归根结底,一切都取决于品味 (At the end of the day, it all comes down to taste)。” 我特别认同这句话。而对我来说,美是一种信仰。我小时候就很喜欢沉浸在美学的世界里,从古希腊神话,到尼采的文字,美学与哲思一直是我精神的养分。

审美既有先天,也有后天的部分,而且它们的比例和我们想象的不太一样。我见过一些人,他们并没有接受过系统的艺术训练,但天生就对色彩、构图有极强的感知力,这就是先天的敏感。而后天的养成同样重要,因为美和人性密切相关——人性的美感,会激发更多外在的美。

朱珠

徐宁:你确实是一个对美高度敏感的人。我们都知道,你生活里一直在艺术中浸润,也收藏自己喜欢的艺术品。我很好奇,这种对“美”的感知与交流,在你的生活中意味着什么?

朱珠:对我来说,“美”不仅仅是视觉上、感官上的愉悦,它贯穿在我对生活的选择、对待他人的方式,甚至影响我理解一座城市的方式。我会把美分成两类:一种是“日神之美”——它是造型、结构、秩序感带来的美;另一种是“酒神之美”——它来自情绪、人性和流动的能量。真正动人的美,是这两者的结合。

造型的美可以通过天赋和训练获得,而情绪的美则需要经历、人际交往、情感波动来滋养。在生活中,我会刻意去创造这种结合。比如一场晚宴,不仅要考虑菜式、酒水和灯光的美感,还会精心设计宾客的组合、对话的节奏,让形式和情感互相托举。旅行时,我不会只关注“景点值”,而会去感受那个地方的气味、声响、湿度和温度。美,在这些时刻,不再只是装饰,而是一种生活的结构方式,让所有看似偶然的事物都变得有意义、有呼吸。

徐宁:刚才我们也聊到社交媒体的“朱珠”现象——从影视作品里你敢爱敢恨的角色,到生活中骑着小黄车在亮马河边找小餐厅,再到推动北京当代艺术发出更大的声音——我觉得你其实是在创造一种新的北京精神状态。

我们在寻找这种精神状态时发现,它融合了北京的资本底蕴、北京本土文化,以及亮马河带来的新的生活方式。这种状态虽不像过去那样狂热,但它的魅力似乎更独特、更永恒也更日常。你觉得可以用什么关键词来概括你的实践这种北京精神状态?

朱珠:要用一个词总结很难(笑)。但我觉得一定会有“美”,还有“平衡”。北京的能量很特别,它像是藏在地下悄悄孕育的。就像你提到我骑车去找小店——如果不主动去找,你是发现不了它们的。我做这些事,过这样的生活,不是为了打造人设,更不是为了商业目的,而是因为曾经有过类似的美好经历,现在希望自己去创造它,让自己生活其中。

徐宁:我觉得你刚才提到的“创造”很重要。很多城市的生活更多是在消费与体验,而北京更多是在创造。创造不一定是高调的艺术表达,它可以是一种个人生活的独特创造,这在北京似乎尤其明显。我们都生活在北京,我们当然希望这个城市的生活越来越宜居、惬意,更有活人感,但我想我们所有人都不会忘记我们为什么选择北京,住在北京,那是因为北京最迷人的部分仍然是他自由创造的氛围与能量。

朱珠:没错,大家都在创造自己的生态。这有点像伏尔泰说的——每个人都在种植自己的花园,并生活在里面。北京是多元且有原创感的城市,它不是照搬模板,而是基于自我认知来生长。你清楚自己想要什么,想过怎样的生活,就会用自己的方式去打造一个舒适的状态。这个花园里,不只是你自己,还有伙伴们共同存在。

朱珠

虽然我不能代表所有的北京人,但我觉得,北京人身上确实有一种松弛劲儿——那种“北京躺”“北京瘫”的悠然姿态,再加上一点看似漫不经心的派头。这并不是不在乎,而是一种不急不躁、不必凡事求极致的生活智慧。这或许就是北京的气质:多元、宽容,每个人都可以安于做自己,不需要全朝着同一个方向冲刺,也不必都变成同一种样子的人。

总策划:徐宁 / 摄影:Chienyun / 商务统筹:艺凡Yvette / 编辑:Karen刘冠楠 / 造型编辑:刘鹏飞 / 化妆:金鹤龙 / 发型:陈曦 / 撰文:凯特比 / 制片:GARAGE26 / 灯光师:康亚民 / 造型助理:小漾、三岛 / 资深美术总监:吴疆 / 编辑助理:肖瑶