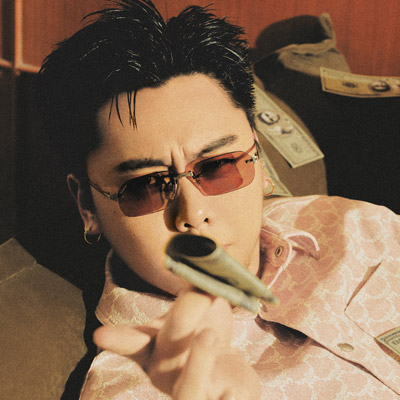

李蔓瑄

正式对话开始前,李蔓瑄为自己斟了一杯白葡萄酒,当然,如果我想要的话,她也非常乐意为我倒上一杯。“就当是朋友聊天。”李蔓瑄笑着说,我注意到她笑起来格外明媚,似乎某种形式感的束缚随着笑容被彻底卸下。做完这一切,她稍稍环顾四周,如同最终确认水域平静的鱼,在水中悠然转身,轻轻摆动尾鳍,以便沉入更深的地方。

李蔓瑄

成为马英子

鞭炮炸响的那一刻,她下意识缩紧肩膀,向后躲了半步。

“镜头正对着你呢,别躲啊。”剧组的工作人员在一旁提醒。但李蔓瑄没有道歉,也没有要求重来。她站在原地,微微怔住,仿佛第一次真正触碰到马英子——这个在《扫毒风暴》中命运如浮萍般的女人。“她全家被屠时,枪顶着她开了四枪,她没死,她活了下来,亲眼看着家人被杀。所以枪响、鞭炮声对她来说是极度恐惧的,下意识躲闪才对。”

“他们都觉得我应该再释放一点儿、再飒一点儿。”李蔓瑄回忆道。一般来说,那样的角色更具爆发力,更容易出彩,也更符合当下观众对于“毒枭的女人”这一类形象的期待。这其中不乏好意,他们认为这或许能帮助这个角色,也让李蔓瑄更容易被更多人看到。

李蔓瑄

然而,李蔓瑄总觉得不对劲。“她只是毒枭的四老婆,靠生了儿子才立足。她的人生底色是被压制的,心里的情绪肯定不会轻易表露。”她说,“她心里的盘算都是留给自己的。她只要活着,心里想的全都是怎么去找一条出路,给她的儿子,也为她自己。”在李蔓瑄看来,这样一个在刀尖上求生存的女人,她的情绪必然是向内收敛的,她的所有能量都用于计算和自保,而不是外露的张扬。

这种表演上的拉锯,一直持续到那场鞭炮戏。那个下意识的躲闪,让李蔓瑄感觉自己“终于把到了马英子这个人物的脉”。那一刻,她不再是别人口中那个应当“再飒一点儿”的女配角,也不再是毒枭身后那个沉默隐忍的四太太。她是马英子,一个被命运推着走、却始终在缝隙中寻找生路的女人。

李蔓瑄

这种“紧绷”的状态,恰好与李蔓瑄在当时高压环境下不自觉呈现的表演状态贴合在了一起。身边的人告诉她马英子演得好,但她自己清楚,那份被认可的真实感,很大程度上源于她在极度紧绷状态下做出的直觉反应。“但这种紧绷放在马英子身上是对的。”

有趣的是,马英子这个角色最终的完整呈现,也充满了这种即兴与偶然碰撞出的化学反应。《扫毒风暴》拍摄时并没有完整剧本,因为李蔓瑄在拍摄现场的一次无心翻译,导演随即调整了马英子戏份的走向,让她出现在后续所有卢少骅与外商交易的戏份里。这个临场改动,彻底改变了马英子在故事后半段的功能性。她不再仅仅是一个被保护、被安置的女人,而是成为能够深入参与核心毒品交易的关键人物,一个更具主体性的形象也因此得以树立。

李蔓瑄

山下看山

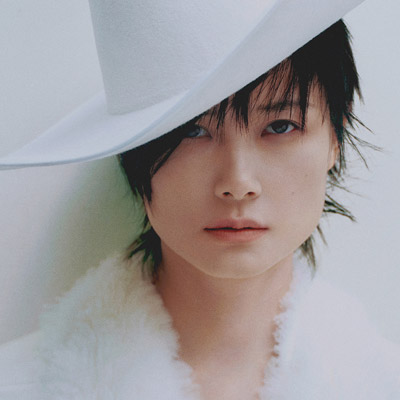

这份对角色内在压抑状态的精准捕捉,或许并非偶然。当被问及自己性格的底色时,李蔓瑄坦言,那是一种与生俱来的“紧绷感”。“可能是天生的性格,也可能是小时候的成长环境所致。”她形容自己是那种“表面上大大咧咧,但其实会有所保留”的人。“会对世界产生一定的距离感。”这种内在的审慎与疏离,让她习惯先将自己包裹起来,再谨慎地打量外界。

表演,则意外地成为她释放这种紧绷感的出口。“我以前性格挺包裹自己的,接触表演、去了学堂之后,慢慢能释放紧绷的自己了。”对她而言,表演的吸引力在于,它提供了一个身份,让她可以暂时卸下“李蔓瑄”这个身份的束缚。“那一刻我不是李蔓瑄,就能敢于释放、投入,我就是角色本身。”成为另一个人,让她获得了表达的自由与安全感。

李蔓瑄

然而,她走上演员这条路,本身就充满了偶然性。她最初的职业是设计师,因为帮朋友做舞台造型服装设计,偶然结识了朋友的经纪公司。对方提出想签她,问她是否愿意朝艺人方向发展。“我当时才二十出头,想尝试一下,就签了。”但签了约后,却迟迟接不到戏。那段时间,她不停地去试戏,去见各种各样的人,其中不乏如今声名显赫的大导演,但整个过程“完全是摸瞎,特别受挫”。

挫败感堆积到顶点时,她一度想放弃。“后来我觉得自己不行,说不做这行了。”是经纪公司的劝说让她留了下来,也让她下定决心,要真正为自己做点什么。她报名了一个表演学堂,在那短短两个月的学习中,她第一次感受到了表演的乐趣。而这颗微弱的火种,最终将她引向了那个对她的演员生涯产生决定性影响的地方——山下学堂。在那里,她以一种“清零”的方式,重新认识表演,也重新认识自己。

李蔓瑄

“山下学堂在我心里埋下了一颗很特别的种子。”在李蔓瑄看来,山下学堂教给她的,并非某种具体的、可以量化的表演技巧,而是“对表演的崇敬与敬畏,让我觉得这是一件高尚的事”。

那是一段长达八个月、近乎与世隔绝的学习经历。从早上九点上课,到晚上排练至九十点钟,整整八个月没有周六日休息。这种高强度的真空式学习,首先磨炼的是心性。课程从最基础的“擦地板”学起,因为老师告诉他们,这是演员在这个场域里立足、感受空间、为塑造角色打下基础的第一步。

李蔓瑄

更重要的是思维方式的建立。由于并非科班出身,李蔓瑄一直觉得自己“其实很欠缺所谓的表演技巧,但拥有非常敏锐的感受力”。山下学堂的训练,则给了她一套将这种模糊的“感受力”转化为具体创作方法论的工具。其中,对她影响最深的练习之一,就是针对自己要研究的人物,提出100个问题。

“比如说:马英子喜欢吃什么?喜欢什么颜色?爱喷香水吗?……这些细节会在心里留下痕迹,帮你剥离自我、进入角色。”这种看似琐碎的提问,实际上是一种深入人物潜意识的探索。它强迫演员走出自我中心的惯性思维,从最微小的生活习惯和感官偏好入手,一点一滴地构建起角色的血肉。这种训练方式,对她而言极为受用,直到今天,这依然是她准备角色的核心方式。

李蔓瑄

三块画布

带着对表演的全新认知,李蔓瑄开始了真正的实践。她的早期作品,如同几块风格迥异的画布,让她得以用不同的笔触去探索表演的可能性。

电影《少年与海》是她的第一块画布,这个机会是她自己“一而再,再而三”地争取来的。她当时还在山下学堂学习,偶然看到了导演孙浩谦的短片,立刻被那种影像风格所吸引,“这正是我心目中艺术片、文艺片的样子”。导演最初看到她的资料时,觉得她的形象与自己设想中更“local”(本土的)的“表姐”相去甚远,他原本想找的是素人演员。是李蔓瑄的坚持,为她赢得了试戏的机会,并最终让导演不仅选择了她,还为她修改了角色设定,增加了听广播练普通话、想往外走等戏份,让这个角色与她自身的特质更加贴合。

李蔓瑄

《少年与海》成功入围了当年的釜山电影节,人们评价李蔓瑄“天生有一张适合大银幕的脸”。可如今回看这部处女作,李蔓瑄坦言对自己“还是不满意”,觉得那只是一种“‘亮相式’的表演”。但她也无比珍视当时那种无法复制的状态。“当时是第一部戏,那是一个全新的世界,掩盖不住对电影的向往和期待,眼神里透出来的都是很鲜活的东西。”那种对机位一无所知、全然信任导演指引的状态,是她心中“蛮宝贵的”财富。

如果说《少年与海》是一次懵懂的本能释放,那么《喜欢高兴爱》则是她首次清醒地走入另一个灵魂,并从中获得巨大信心的关键一役。这是一次临时的“救场”机会,她看完剧本后,两三天就进了组。她所饰演的孟茜,是一个生活在小县城、不大招人待见的姑娘,也是一个在感情中全情投入、飞蛾扑火的“恋爱脑”。

李蔓瑄

这个角色与李蔓瑄本人的性格“反差蛮大的”。但她却被孟茜身上那种“直接、不给自己留余地的劲儿”所吸引。为了贴近这个“不修边幅”的人物,她主动参与了服装造型的设计,在冬天穿着大棉袄、大棉裤,还剪了一个厚重的齐刘海,希望能在造型上有所帮助。这部戏的特殊之处在于,它赋予了李蔓瑄一个完整的、跨越时间长度的人物弧光。“从20多岁谈恋爱,到30多岁生了个六七岁的孩子,我跟着孟茜走完了一生,喜怒哀乐都经历了一遍。”正是这次完整的生命体验,让她第一次无比真切地确认了一件事:“这部戏给我奠定了一些信心,让我觉得自己是可以演戏的。”

而在电影《果然》中,李蔓瑄则经历了一场堪称极致的、沉浸式的表演探索。她饰演一位失去孩子的母亲李玉。为了进入这个角色,她提前一个半月就抵达了拍摄地重庆。在李蔓瑄看来,导演李冬梅是一位富有哲思、对生活有着特别体验与感悟的人,而她为李蔓瑄准备的角色功课也充满了仪式感:每天穿着角色的衣服在城市里游走,亲手抄写心经以沉淀心绪。在整个准备和拍摄期间,李蔓瑄不能使用任何护肤品,并自己手洗衣服,只为从生理上无限贴近角色的状态。

李蔓瑄

至于表演,导演给她的唯一要求是:“蔓瑄,不要去’演’,你就是李玉本人,自然地在里面流淌就好。”在拍摄现场,她被赋予了极大的自由,甚至可以自己决定何时开机、何时关机,一切都以她是否完全进入状态为准。她回忆起当时的状态:“开机的时候,我甚至能看到灯光下的尘埃,就盯着那些不断飘动的尘埃,整个人像进入了冥想状态。这对演员来说太奢侈了。”

她与导演和角色之间建立连接的方式也颇为微妙。第一次见面时,两人在咖啡厅里静坐,相顾无言。突然一阵风吹过,窗边的遮阳伞摇摇晃晃。导演指着那把伞,轻声对她说:“蔓瑄,你看,这就是李玉。”“我看了一眼,不知道为什么就流泪了。”她说,那一刻,她抓到了人物身上那种“一直在漂浮,没有彼岸可以靠”的漂泊感。

李蔓瑄

在拍摄一场孩子最终没了的戏时,一个微妙的、连她自己都未曾预料到的感受浮现了出来。“我自己竟然下意识地松了口气。”这个瞬间让她看到了人性的幽深与复杂,也让她在事后陷入了巨大的愧疚和情绪崩溃中。然而,最终的成片却将所有这些情绪激烈的戏份全部剪掉,只留下了吃饭、上厕所、打电话等百无聊赖的日常片段。导演这种极度克制和⼤胆的处理⽅式,让她诧异的同时,也对电影有了另一层理解。“电影就是要去探索吧。不评价,去感受——可能是理解它的另外一种方式。”

李蔓瑄

敬生命力

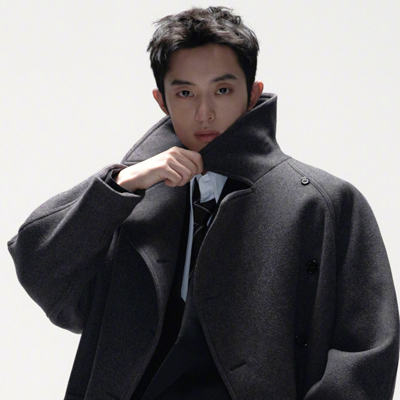

从文艺片中的深度沉潜,到借《扫毒风暴》中的马英子走入大众视野,李蔓瑄始终在摸索一种与行业共处、却不被其吞噬的自觉。“说不在乎(知名度)是假的。拍戏就是想被看到、被认可,希望别人觉得’这是个好演员,会演戏’。”但另一方面,李蔓瑄并不享受置身聚光灯下的感觉,人前的曝光常令她感到“忐忑和局促”。她所在意的,仅仅是“自己在某些方面做到了、达成了目标时的那种成就感”。

这份审慎,也延续至她对社交媒体的矛盾态度上。在很长一段时间里,她都刻意拒绝这些东西。“不喜欢,非常不喜欢。”她解释说,过去的抗拒是出于一种“没底气”的心理——“没什么作品的时候发这些,会觉得站不住脚。”她清醒地知道自己不是模特或KOL(关键意见领袖),而是一名演员,也正因如此,她宁可背负“包袱”,认为作品播出前的过度曝光反而是一种干扰。

李蔓瑄

直到《扫毒风暴》播出,她才开始学着“营业”,自己剪辑一些小视频。不过,对于身为INFP(调停者)型人格的李蔓瑄来说,创作过程本身远比结果更令她着迷。因此,她更享受的是“剪”这个过程本身,而非流量结果。

酒杯已经见底,采访即将步入尾声。我问她对表演的最终企图心是什么?她眉头微蹙,认真地想了想,最后答道:“当然是想成为一名真正的演员。”

李蔓瑄

“怎样才算真正的演员?”我继续追问。

答案在反复的框定与收缩中,逐渐清晰、落定,最终凝结为三个字:生命力。

“我希望自己是个有生命力的演员。”李蔓瑄提到自己欣赏的演员朱迪·科默——那个在《杀死伊芙》中能量四射、鲜活自由的“小变态”。那种不受约束、充沛原始的生命力,是她心之所向的表演境界。

李蔓瑄

“那么,如果表演影响你的自由,你会选自由吗?”

“对。”她答得干脆。

“最后一个问题,演员还是明星?”

“当然是演员!”

这一次,她没有丝毫迟疑。

出品:李晓娟 / 监制:滕雪菲 / 策划:MOGU.X蘑菇仙 / 摄影:Abo.Z左多寶 / 撰文:九酱 / 造型:Jade易鑫煜 / 化妆:李沅镁 / 发型:栋 / 特邀模特:谢云鹏 / 编辑助理:潘若兮