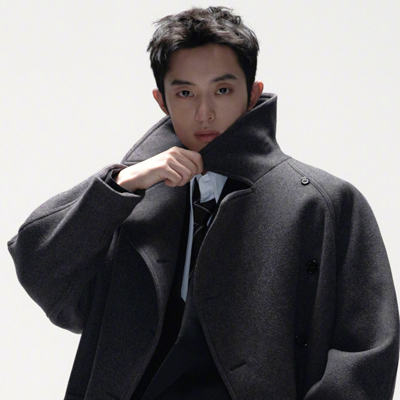

闫涛(美食评论家、作家、节目策划人)

长久以来流传着一个说法:云南人从前不吃松茸,松茸都是拿来喂猪的。我是土生土长的云南人,从小就爱吃野生菌,对于喂猪的传说,我得做一些修正—以前我确实没怎么吃过松茸,但无论如何,不可能拿松茸去喂猪。我强调的是“我”,而并非全体云南人,这里面包含着对云南山川地貌复杂性的另一层解释—许多人都知道云南是“一山有四季,十里不同天”,这造就了云南的地貌多样性,但同时也导致了在很长一段时间里,云南大约是中国除青藏高原这种生命禁区外,交通最不发达的地区了。

云南地貌的差异性远远大于外省人的想象,就拿野生菌来说,其实大多数时候我们提到云南野生菌,多是指温带气候带盛产的以牛肝菌为代表的野生菌,当然也包括鸡枞菌和干巴菌这样的“昂贵货色”,主要的产区集中在楚雄和玉溪一带。野生菌的分布和气候地带密切相关,再往南到了炎热的亚热带气候,野生菌的种类和数量明显减少,而如果往北,尤其是云南的滇西北有雪山的地域,野生菌的数量更为稀少,而那里恰恰是松茸的极乐天堂。

中国最好的松茸产地包括东北长白山一带和云南的滇西北一带,都是地表上可以看到雪山的高寒地带。在香格里拉还叫做“迪庆”的时候,对于大多数云南人而言,那里只是一个认知上的地名而已。

在上个世纪八十年代以前,有很多云南人甚至还没有去过省城昆明,我的故乡是曾经号称“云南老二”的重工业城市,离昆明三百多公里,但在我童年的记忆中,去一趟昆明,那是早上六点出门,晚上八点才能到达的漫长坎途。

所以并没有多少人有机会吃到新鲜的松茸。野生菌的保存时间特别短暂,所以把美味看作是上天对云南的馈赠并不为过,在物流并不发达的年代,三天就乏善可陈,七天就变成一堆烂泥,松茸除了名字的流传,很难抵达遥远的餐桌。

在我离开故乡三十多年后,发达的物流运用高铁甚至航空手段,让云南的野生菌朝发夕至可以送到港澳乃至日韩的餐桌上。正如《舌尖上的中国》第一季里镜头所展示的那样,许多云南原住民的生活水准因此而极大改善,后来我在云南著名的木水花野生菌市场拍摄节目时,还看到了许多位中国顶级食肆定点收购野生菌的门店。此时野生菌的价格也具备了某种指数形态,此时野生菌也不再是云南人随便都吃得起的日常菜肴了。

被新兴的太平洋西岸经济发达地带追捧的松茸,一夜之间身价倍增,实事求是地讲,松茸的消费对于普通云南人几乎是望尘莫及、高不可攀的。

云南人吃松茸少的另一个主要原因是嫌其味道太淡。尽管《舌尖上的中国》第一季的内容篇幅里特别偏爱云南和广东两个地方,用总导演陈晓卿的话来说,前者因为食材好,后者因为技法高,但作为原生的云南人,作为《舌尖上的中国》的美食顾问,我扪心自问说一句:云南人其实不太懂吃。

我并不忌讳描述自己故乡的未开化,即便茶叶的故乡在云南,但我最推崇的喝茶方式还是东南沿海的功夫茶,故乡的冲泡方式在我看来并不能真正体现茶的美妙价值。烹饪也是如此,那些早早离开故乡在北上广等一线城市成功经营起时尚云南餐厅的主理人在和我交流时,都不约而同地告诉我,他们干脆拒绝和放弃了云南最有地标属性的味道—煳辣。

云南的烹饪方式简单直接,有时可以视作一种素面朝天的和谐,有时就是暴虎冯河的粗鄙。所谓的野生菌火锅从前没本地人吃,那是专门用来招呼外地游客以及他们钱包而诞生的快消品。混沌一锅的煮法既混淆了不同野生菌的个性鲜美,也让商家有了各种以次充好、鱼目混珠的发财良机。

老一辈人认为野生菌大约分成“红白”两味,云南人所说的“红味”或“红汤”是指有辣椒的出现,像牛肝菌和干巴菌一类带有土腥味但鲜味异常爆裂的品种,皱皮椒或干辣椒的出席必不可少,既能压制各种腐朽之气,又能激发令世人惊艳的鲜味。而像松茸和鸡枞这样有几分“冰清玉洁”的野生菌,不但不会放辣椒,连大蒜都嫌多余,最多就是一点葱段,淡淡的清炒或烩,就能品鉴到温润的“君子之鲜”。

抗战时期的西南联大是中国民族精神的重塑体现,也是云南美食借着群星璀璨的文化名人走向世界的黄金窗口期,汽锅鸡、过桥米线还有鸡枞正是通过那些北平大教授的笔墨从此名扬天下。但几乎没有人提到松茸,首先是因为认知度太低,凭借当时的交通方式,金碧路和翠湖边上很难看到来自雪域天国的松茸,再则是云南味道鲜美的野生菌实在太多,松茸那几乎寡淡无味的清香,很容易就在老饕们的谈笑风生中擦身而过。

正如港台的老茶客们激活了云南的普洱茶一样,来自日韩的时尚风潮终于让云南人开始重新审视松茸。很难定义这是一场怎样的机缘,当云南人和松茸再度重逢时,中国人已经开始把旅游当做了生活方式,在全球称雄的交通网络也让神州大地再无禁区,只是这一幕正如同汉元帝刚被王昭君的美貌惊得魂不守舍,佳人就要匆匆远嫁他乡了。

我参加过中国物流巨头顺丰和香格里拉当地政府联合举办的论坛发布会,在那次活动上顺丰专门为松茸开辟了一条绿色通道,还应用现代科技为上山拾菌的山民们设计了恒温采集背包,一旦采摘丰收,商业信息通过互联网迅速匹配交易环节,然后这些来自大山里的珍品就会以最优化的流通速度直达消费终端。在论坛的现场我其实有些瞠目结舌,也难掩内心的激动。我知道眼前这一切意味着当年山路难行的故乡,此刻已经和整个地球村高速无缝地对接了。这不再是原乡人得天独厚的家宴,这已经是时尚与资本狂欢共舞的流动盛宴。

在随后的一些商业活动里,我还几次遇见了在《舌尖上的中国》片中出镜的采松茸姑娘卓玛,如今的她已经升级转型成为流量符号,不用再辛劳入山拾菌,只需容光焕发地出现在镜头前,就能触及当年无法想象的生活水平。

我在许多故乡的盛宴上邂逅松茸,但多半是接近“裸烹”的松茸刺身或者山泉水松茸清汤,即便简单也能够品尝到松茸的优雅香气,但那绝不是云南人熟悉的古早味道。在许多中国烹饪大师和中国顶级餐厅的餐桌上,我品尝过许多天花乱坠目不暇接的松茸珍馐,味道鲜美,然而陌生。

二十多年前我采访过一个松茸经销商,在他的仓库里,我们用火盆升起木炭火,把用陶瓷刀刮得干干净净的松茸放在铁丝网上小心地转动烘烤,当松茸的表皮干燥出现龟裂时,他说:“可以了,用手撕着一缕一缕蘸海盐吃,这是最鲜美的吃法。”我知道这种朴素的食用方法在海外的顶级料理中常常会作为极具仪式感的压轴大菜奉上,但在当时的国内消费场景里,缺少必要的花哨包装,就意味着缺少足够的利润附加值。

“当互联网和互联网结合时,中国将发生深刻的改变。”这是智者对于当下中国最为振聋发聩的洞见。抖音小视频已经成为边疆山村居民的主要娱乐方式,美食博主是数量最为庞大包容性也最强的群体,手机成为了远比校园更丰富多彩的课堂,那些曾经活在古老壁画里的“化外之民”在不知不觉中,和巴黎、纽约、米兰、东京、中国香港街头的人们一起分享同一首歌,同一场振奋人心的太空壮举以及同一桌流光溢彩的时尚飨宴。相比起物流带来的空间平移,信息流带来的知识迭代,或许会为松茸的命运带来更大的变数。希望所有的变化,都指向善良的方向。

文 / 闫涛