风筝冲浪是一项结合滑翔、冲浪和滑水元素的高风险运动,其装备系统需兼顾安全性、操控性和适应性。

那道划破碧波的身影,是风冲者与自然最炽烈的对话——风筝板如锋利的刃,劈开涌浪的褶皱,风声在耳畔呼啸成战歌,每一次重心的倾斜都在丈量平衡与失控的边界。

这不是简单的逐浪,而是用勇气校准风向,让身体成为风与浪之间最精准的刻度,在海天交界的舞台上,演绎着人类对自由最原始的向往。

冲浪风筝

类型:

主流为充气式风筝,具有充气支架,落水后可快速重新起飞。因水起性能好、风力适应范围广,成为首选。

尺寸:

根据风力选择,通常风速6-25节时使用9-17米面积的风筝。风力较小时需更大尺寸风筝以获取升力。

线组:

采用超高分子聚乙烯绳,单线拉力能承受500kg拉力,线长22-27米,根据风力情况选择标准线把长度24-25米左右。颜色区分方向(如红色线在左侧),并具备抗紫外线和低延展特性。

控制把手结构:

线把一般以四线为主风乙烯风筝线由聚乙稀绳和尼龙绳组成,以轻量化为主,追求更高的技术。材质以碳纤维为主,轻量化且强度高。

功能:

配备紧急释放系统,可在突发情况下快速断开风筝拉力,避免失控风险。

环境适配装备

漂浮眼镜绳:

在水上活动中,为你的眼镜加上一道“安全锁”,它采用轻盈耐用的浮力材料制成,即使眼镜不慎滑落,也能稳稳漂浮在水面,方便及时捞回。柔软舒适的绳体贴合颈部,不勒不滑,长时间佩戴也毫无负担。

腰钩:

将风筝拉力传递至身体,减少体力消耗。分为全包覆式腰钩和坐钩,坐钩更多用于比较竟速比赛中,传统的主流还是以腰钩为主,方便于做动作。

冲浪板-双向板:

双向板前后对称,前后脚都能灵活转换,既能高速竞速,也能做花式动作、冲浪玩浪,甚至完成高难度空中技巧。重量轻、拆装方便,适合旅行携带,因此成为全球冲浪爱好者最常用、最流行的板型之一。

冲浪板-浪板:

浪板通常比竞速板更短、更轻,板头上翘,便于在浪区快速启动和控制方向。它能帮助冲浪者在浪尖完成腾空跳跃、急转、反转等高难度花式动作,是追求灵活性和观赏性的冲浪爱好者首选。

水翼板:

在高速滑行时,依靠安装在板底的水翼将整块板托离水面,从而减少阻力、实现平稳腾空。它特别适合追求速度与技巧的进阶玩家。尺寸较大的水翼板在微风条件下依旧可以保持高速滑行,非常适合竞速玩法。

救生衣:

需与腰钩系统兼容,确保在水上活动中能快速脱卸或连接。采用鲜艳的颜色设计,便于在紧急情况下被迅速发现与救援,是保障水上安全的核心装备。

头盔:

轻量化设计的水上运动专用防护装备,贴合头型。确保在高速滑行或跌落时有效缓冲冲击,防护头部免受撞击伤害。

海风掠过博鳌的海面时,总带着咸涩的气息。

这里有个不成文的规矩:来了就是“风里人”。

管你之前是写字楼里敲键盘的,

还是海边长大的野孩子,

是刚成年的学生,

还是被生活磨出棱角的妈妈

——没人在意你之前是做什么的,只问“今天风够不够劲”。

把身体连在一条线的一头,另一端交给水面上的永恒夏天,和无法驯化的自然共谋飞行,和你一起寻找现实世界里,自由的具象轨迹:某个重力与速度的交织时刻,你和你最重要的自己,闯入了同一阵风里。

阿勇是从小泡在海里、随风生活的南方少年,

年轻的洪豆正在飞快成长,清澈又明亮。

博鳌海滩上的遮阳棚是交会的“据点”,他们一起迎风、换板、摔进水里,再飞起来。人生的航行各有路线,但这群“风里人”,总归又会被同一阵风托起。

跟随季风迁徙,没有约定,却总能抵达。勇哥朋友圈里的一段视频,慧姐的一句“风来了”,或者只是几天没在岛上碰到彼此的直觉,就能让他们重新出现在勇哥俱乐部的沙滩上。重逢从不需要寒暄,也不需要解释。那是种松弛、不刻意、却长久的默契——海岸的风里,他们会再次相遇。

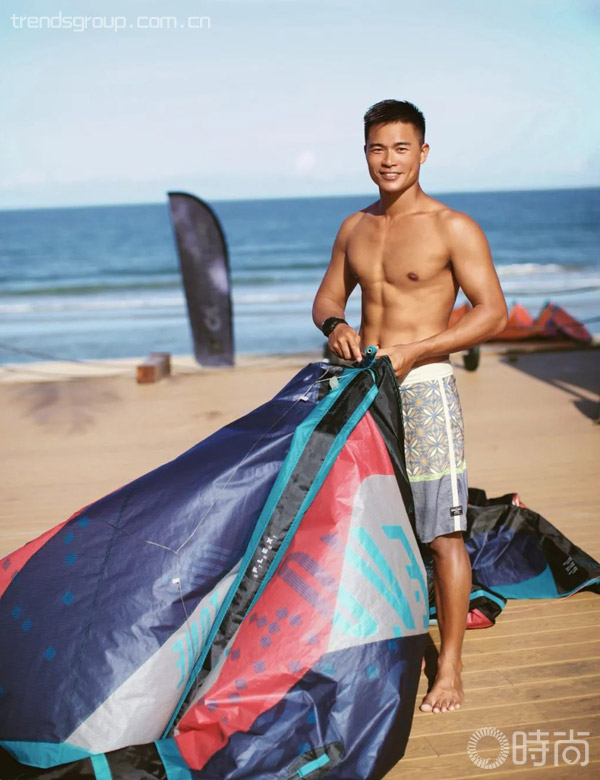

阿勇:风声里的韧性

阿勇来自福建南部一个濒海的村子,小时候一睁眼就是潮汐退涨,沙滩上的螃蟹洞密密麻麻,海风是盐的味道,皮肤一直晒得黑亮。海水、浮力、光照和暖凉的温度,最早没人教他怎么划板、踩浪、转身,海自己把这些都教给了他。

与生俱来的机会不多,“靠运动走出去”算是其中之一。他的每一次决定都不算决定,只是身体自然而然滑向风的方向。他是国内最早开始玩风筝冲浪的人,没有人教动作,只能从自己看视频,一遍又一遍的重复观看视频,模仿动作,在不断的失败中寻找成功的方法,却从没停下。这不是热爱,是本能。

阿勇最开始跟着他的师傅阿光做俱乐部,后来自己也顺着这条路做下去了。到海南之后,博鳌、陵水或漫长西线……哪里有风,哪里就是家。他和慧姐沿着海岸线一路迁移,房子一租再租,生活被装进行李箱再倒出来,像是一次次短暂停靠的船舱。唯一不变的,是他每天踩进海里那一刻的重心,是风把他从水里带起来的那些瞬间。

海面没教他“自由”是什么,只是让他知道:你必须靠自己站稳,再由它带你飞。

风冲是一项吃身体的运动。上风、下风、换边、收线,每一步都靠细节。风会看你练了多久,看你能不能对上它的节奏。阿勇不太用“刺激”或“极限”来形容这项运动,把它当成“技术活”,熟能生巧。他说“这个世界上脑子很好用,书读得很好的聪明人,其实并没有那么多。但是一辈子能坚持做一件事,把一件事情做到极致,这个人对于自己来说,他就是很成功的。”

阿勇最喜欢的不是当老板,而是教学。但教练是份很消耗体力的工作,这也是很多同行选择退出的原因之一。阿勇教课一整天,学生下来都累瘫了,他还蹲在岸边收拾装备。不会敷衍任何一块破掉的布,也不跳过任何一个坏掉的线圈。风筝从天上落下来,在沙滩上堆成一大包,他一边拆线一边查接口,有时候是卡扣松了,有时候是气室漏气。他用手指一点点摸,把漏洞找出来,然后换针换线缝合。

前些年阿勇比赛拿过很多奖,但他更多地是为了成名后支持俱乐部的运营。飞行轨迹干净、力量分配极致、换边动作一气呵成,在博鳌的海面,他飞过的弧线像水面上的一记静音长啸。腾空的时候,是最少语言、最满力道的表达。风从他背后卷起,把他拔离地面,身体随即滑入一个快速旋转的姿势。那不是炫技,也不是表演,是一种掌控感的释放。他知道风的强度、时间、角度,他知道身体该如何卸力、转腰、收核心。那一刻的人不是在“对抗自然”,他是和风合作。那是连接着他成长轨迹的、本源的他。

他话少,其实是因为他讲得太到点子上。讲完了,该做什么你就知道了,不用他再重复。他知道身体的每个错误反馈来自哪里,也能从一串动作里立刻找出症结。他不是那种会鼓励人“再试试”“你可以的”的教练,而是直接告诉你:“这一步没做对,下不去了。”就是这么干净利落。

在他的海岸风俱乐部里,慧姐“抬头管事”,阿勇“低头干活”,大多数时候像个在后场维稳的工程师。有的时候,慧姐好像是阿勇和这个世界对话的通路:她像了解自己一样了解他。

选择做风冲俱乐部,就必须得接受家是流动的,哪儿的风强,就去哪儿。很少有人能接受永恒的流浪,他们为此吵过很多,直到现在他们在迁移中磨出了某种默契。他们不需要每天说很多话,但从对方的节奏里都知道怎么配合。别人眼里看不懂的模式,他们活成了一种适配。

那些外人眼光中的自由,落归真实的生活之后,并不似想象中潇洒地无拘无束;它不是诗,也不在远方,那是老友重逢的吃饭聊天,是晨光里醒来对视的那双眼,搬了无数次家之后,终于有了自己的固定门牌号,是靠一技在手,养活自己和生活。对于绝大多数平凡的生命,能够细密地接触到幸福的瞬间,已经足够值得庆祝。

小红书、抖音@风筝冲浪阿勇、@海岸风风筝冲浪俱乐部

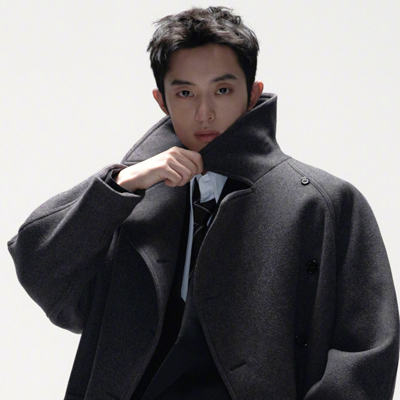

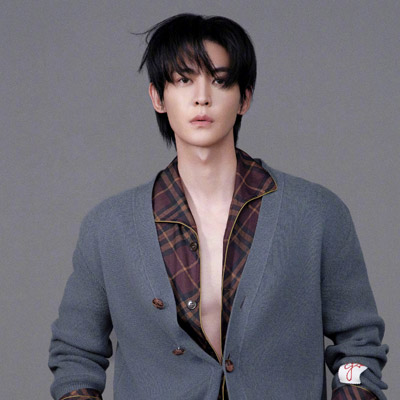

洪豆:在绵延的夏天吹着没有终点的风

和18岁的洪豆坐下来聊一会儿,很快就会发现,他身上有一种并不多见的舒服感——认真、放松,聪明但不锋芒毕露。他爱着风和海,也在摸索人生的第一道暗流。

洪豆回忆第一次飞起来,是10岁的他被勇哥用绳子绑在腰上,他趴在勇哥后背,一起跃向海面上方。小时候练习时体重轻,他总是被风筝带着走,风往哪儿吹,就得往哪儿滑。“风筝的力量实在是太大了,感觉身体不听我使唤。但是我又觉得冲来冲去很好玩,再加上好奇心的驱使,这些年里,基本每年都会去花一周两周时间去玩。”

等到身体渐渐长开、力气上来了,不再是被风筝拉着跑,洪豆逐渐学会,让风筝带他去到大海上任何想去的方向。再后来,他开始自己飞起来,然后不满足于飞,最新的快感来自各种高难度动作的掌握——抓板、大跳、360°……

但爱上大海,其实是更早的事。洪豆小时候每年都去海边玩水。“我脑子里其实一直有个模糊的理想画面,就是能在大海上自由滑行。”风冲,正好满足了这个想象。

但风冲毕竟对基础要求高,一开始学的时候特别累,尤其考验核心力量。第一节课就是在岸上练习控制风筝,但从来都“精力过剩”的小小豆,倒是一点儿没觉得控风筝无聊。下水后,“那个伞会拽着你整个身体转,控制不好就容易被带飞。”他自己就有过一次“被风筝拽上天”的经历——整个人腾空而起,被拽上半空,又摔回海里。换了别人可能吓傻了,他反而越发兴奋,像是被点燃了什么。“在我控伞练得差不多了,第一次上板之后,一下子觉得这些累都是值得的。在滑行起来的那一刻,感觉自己拥有了无限的自由。”他说,这些瞬间就是让他一直坚持的原因,也是风冲给坚持者的奖励:是“真正在进步”、收获每个当下的全新感受。

你可能以为洪豆的世界没有烦恼,毕竟他身上贴着很多光鲜的标签:风冲8年老玩家、网球国家一级运动员、LA留学生、计算数学专业。但他说自己也不算一路坦途,练风冲、打网球当然会遇到瓶颈,学托福时,也会因为离自己订下的目标差一分气到哭。那段时间他每天学8个小时,哪怕别人都去玩了。

小红书@hd

有时候最难的不是训练,而是努力后结果却不够好。但洪豆并不焦虑,面对未来人生必然出现的关卡,他说:“我知道我能过得去,因为我之前也过得去。”去年上学来到洛杉矶,他一开始也适应不了:项目被拒,朋友亲人不在身边,过年没饺子,只能吃碗不太正宗的拉面。但他说这些的时候并没有苦情感,只是诚实地描述。他能说出“生活还挺开心的,就是能找对象就更好了”,你就知道这个男孩没事。说到风冲背后和家人的相处,洪豆很真诚。他说自己从小试过无数运动——足球、乒乓球、跆拳道,最终留下的,是他自己选的网球和风冲。“我妈很靠谱,她特别严谨,也很乐观。她不是那种会把你逼到头的家长,她是一直陪着你。”最近妈妈也入门了风冲,尽管她以前似乎不太爱运动,谨慎的她上板后动作不太放得开,但她现在还在坚持练习。

将来想成为怎样的家长?洪豆说:“和她一样。”至于最近的目标,洪豆还想再学点水上“花活儿”,也想把学校的GPA再拉高一点儿,然后网球多打比赛,有空自己学学做饭,最好还能谈个恋爱。

你听到这些目标时,甚至觉得“努力”这个词,在他的世界都变得柔和了。他的朋友、老师、教练们,都不是遥远的角色,而是一起冲浪、吃饭、分享成长的日常搭子。家人、勇哥、同学、玩伴、自己——都在人生的海上,朝着各自的方向缓缓前行。在风浪里,洪豆学会了朝一个方向顶着风滑过去的诀窍:需要累积的力量,也需要娴熟的技巧,还有贯穿无数日夜的许多耐心。

站在清晨的风口,年轻的灵魂当然会迷茫,但18岁的洪豆同时清楚,想要自由,就坚持一下,然后再坚持一下。

编辑=刘海伦、摄影=余凌远、航拍=尔川影像(一诚+李川江)、后期=欧洋、撰文=沚蘩、插画=王浩彦