黑陶的实用主义美学

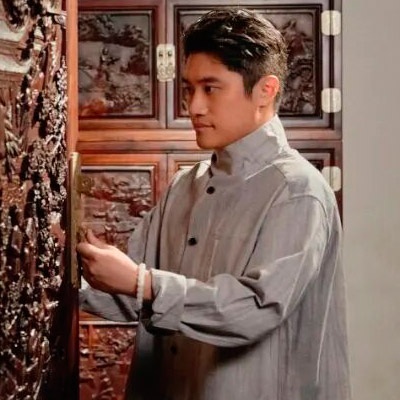

尽管现代化炊具已经进入藏民们的日常生活,但平日里他们依旧习惯使用黑陶烹饪。当地的土锅炖鸡味道鲜美,这份鲜美不只来自食材,更得益于尼西的黑陶土锅。黑陶的实用性,尤其在烹饪上的实用性,是其他陶器无法企及的。这也是两千年来,在藏区,黑陶从未被其他器具替代而保留至今的原因。当地国家级非遗传承人当珍批初想要做的远远不止保留这项古朴的技艺,他想让黑陶走进海内外的千家万户,走入现代化的厨房烹饪。

藏族,迪庆藏族自治州香格里拉市尼西乡汤堆村人,从事制陶行业四十余年,现为第五批国家级非物质文化遗产项目陶器烧制技艺( 藏族黑陶烧制技艺 ) 代表性传承人。

下一代

当珍批初出身黑陶世家,1977 年随父亲格玛定主学习制陶,至今已近五十年。“八九岁之前,我就经常看着爷爷和爸爸做这些。上学以后的周末,我就和爸爸一起自由地捏一些小动物。”或许是长时间接触、潜移默化的影响,或许是和父亲一起度过的快乐时光,当珍批初那时还很喜欢黑陶。不过十五岁以后,他来到县城上初中,逐渐产生了放弃黑陶的想法。“爸爸和爷爷为了让我继续做黑陶,他们就自掏腰包鼓励我,比如我做一个锅三四角钱,做个茶罐一两角钱。”慢慢地,当珍批初就又跟着父辈做了几年。

虽然心中有些不情愿,当珍批初还是坚持了下去,甚至做出了不错的成绩。“这个酥油茶壶,当时已经失传了七八十年了。”他从老房子里翻出了三四辈以前做出的酥油茶壶,想要跟着父亲学习。父亲告诉他,因为工序复杂,茶壶已经两三代人没有再制作过了。“爸爸和我说,“这个太难了,你别去弄。我呢,还是尝试不断去做,大概有个七八天就做了出来。”

到了十五岁,当珍批初从县城高中辍学,听从父亲的话回到家中做陶。“我是想去读书的。但爸爸觉得我是家里的老大,手又巧,需要继承他的手艺。”等到他二十岁出头时,当珍批初也像父亲当初一样开始带徒弟,管吃管住教制陶。

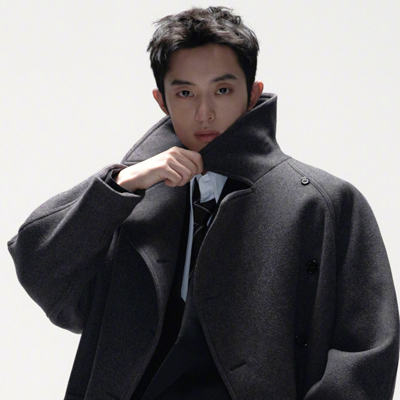

现在,他的儿子拉茸肖巴也沿着父辈的足迹,成为尼西黑陶第八代传承人。“他在大学毕业以后就跟我说,“爸爸我真的不想去考公。”早在读大一时,拉茸肖巴就明确和父亲提出以后不会考公务员或者进入国有企业。在他念大学前,当珍批初考虑过孩子以后的发展道路与自己手艺的传承。“我尊重他,我也允许他以后变成一个跟我完全不同的人。”

“他想做黑陶。”起初,作为过来人的当珍批初并没有相信儿子,认为他或许是一时之兴。“前两年我还在一直鼓励他,给他动力,但后来发现他是真的自己喜欢,自己留了下来。”现在,每个周六日,村里又有一批新的小孩来到黑陶工坊学艺,拉茸肖巴学着父亲的模样带徒弟、教制陶。

出海

当珍批初还上学时,常有国外的人来到家里观赏、购买父亲做的陶器。“我知道外国人很喜欢这个东西,我就问周围的朋友外国人最多的地方是哪里。他们给我的答案是—上海,南京路步行街,直直地走过去,街的尽头是黄浦江,沿江的外滩上有很多外国人。我就想去试一下,找找市场。”

在 20 世纪九十年代初,遥远的上海并没有那么容易抵达。当珍批初裹着行李与黑陶,从家出发,坐了两天两夜火车来到外滩的桥上摆起地摊。“我在上海的外滩摆摊,城管就把我撵过来撵过去,我记得有过好几次。”好在最后,当珍批初碰到了一个外国人,他是罗马尼亚大使馆的人。“刚开始他跟我说英语,我也听不懂。他就突然就用藏语问我是藏族吗?我说我是藏族人。”大使馆的人又问当珍批初,这些陶器是用来卖还是只是展示,“最后一个八十元,他五个全要了。”这是当珍批初从未料想过的价格,毕竟当时一个陶器在香格里拉只卖不到五元钱,他来上海也不过是想卖到二三十元探探市场。

攀谈许久,城管人员又来了。当珍批初和大使馆的人起身从外滩沿着南京路步行街慢慢往里走。“他还请我吃中午饭,问我是家传的还是师傅教的。他了解我的情况以后,就告诉这是民俗文化,不能把这个手艺失传。黑陶代表了你们,代表了民族。”

当时的当珍批初似乎并没有听进去,或许也是因为意外得知黑陶的海外市场如此宽广。“我就觉得,这个东西外国人真的喜欢,价格还高。我还没想那么深,觉得这是民族的文化。”当珍批初记得他们两个还合了影,不过二十八年过去,照片已经不见了。

回家以后,有了市场信心的当珍批初开始着手打通供应与市场。随后 2005 年,他成立了香格里拉尼西黑陶有限责任公司,专门从事黑陶制作和销售。在人人喊着“让非遗活着传承下去”的今天,早已有人默默实际行动着。现在,当珍批初的黑陶不仅在云南、四川、西藏等藏族聚居区畅销,还远销美国、日本、新加坡、新西兰等国家。非遗工艺的合理商业化不仅是对其最好的活态保护,更重要的是实实在在提高了当地人的平均收入,以工艺反哺当地藏民。

慢生活与真价值

如果瓷器是一种容器,那黑陶更像一个厨具。“瓷器主要是观赏,你没法用它烹饪。”即使同产自云南的建水紫陶也无法在液化气明火上持续加热。当珍批初还对比过两者的耐热性,紫陶加热三分钟就不耐高温开裂,而尼西黑陶干烧五分钟也依旧完好。

作为藏民们的日常烹饪工具,结实、耐用才是第一要义。无需光洁的釉面,无需完美的器型,更无需娇贵的身板,古朴而粗犷的黑陶将藏族人的传统慢生活贯穿起来。

通过烧制技巧的改变与供求搭建,当珍批初实现了稳定的黑陶产出和销售,但他远不满于此。就像只身一人前往上海开拓市场,“求变”是他一直在思考的。“我想怎么把非遗再融入到现代生活中,和当下人们的生活接轨起来。”一方面,可以将黑陶嫁接入人们的现代生活,另一方面,也可以通过古朴的黑陶让人们享受慢生活。

黑陶分有三大类:宗教用品,工艺美术品,生活日用品。父辈更多制作的是火盆、茶罐、土锅等老式炊具,当珍批初父子创造了咖啡杯、平底黑陶锅等等一系列适应现代生活的黑陶用具,“因为现在有些厨房没有明火,我也在尝试怎么让黑陶能在电磁炉上使用,但一直没有成功。”同时,当珍批初父子依旧坚持手工制作,还在黑陶上加入一些具有本地文化元素的彩绘和浮雕。黑陶成品不完美的器型、陶身上一层叠一层手工拍坯的木纹印痕,顺应当下现代人厌倦了标准化、统一化的工业产品,追逐个性与独特的心理。

当珍批初父子将黑陶转为现代工具,附着手工痕迹,连同人们对遥远而神秘的香格里拉藏区传统生活的想象,一同贩卖给了现代人。他们卖的是手艺,是产品,还是一种生活方式,一个民族符号,一场古老的梦。

神坛、案头与灶台

在时间的长河中,尼西黑陶被塑造成截然不同的三种生命形态:供奉于神坛的宗教法器、陈设于案头的工艺美术品以及服务于灶台的生活日用品。它们或神圣、或雅致、或质朴,却共享着同一种源自大地的深沉墨色,同一种被时光摩挲出的温润光泽。

精神载体连接信仰的媒介

传统中,尼西黑陶是滇西北藏族苯教与藏传佛教仪轨的核心物质载体。其典型器形包括酥油灯盏、净水碗、法器座,器表多素面无饰,凸显墨玉般的天然玄色—象征宇宙本源的“黑暗”,在苯教哲学中具创生意义,其露天堆烧阶段被视为“天地人神共铸”的圣化过程。此类器物常见于寺院供台与家庭佛龛,承载着“以器通神”的深层结构,至今仍是藏文化圈信仰实践的遗存。

从实用器到艺术符号

当代尼西黑陶工艺美术品,是传统技艺在全球化语境下的创新性表达。其转型动力源于“非遗生产性保护”推动与都市消费审美渗透,匠人通过器形解构、纹饰创新及功能抽离,将日用陶转化为文化符号。此类作品延续了“手工拍打成型”“无釉磨光”等核心技艺,呼应现代艺术对“质朴感”的追求。收藏级黑陶定价可达日用器的 20 倍,墨色窑变形成的“流云纹”被阐释为香格里拉山水意境的物质投射,成为一种“在地性美学价值”。

嵌入日常的高原生存智慧

尼西黑陶生活器皿是藏族适应高寒生态的“技术文化复合体”。双耳酥油茶壶(“括玛”)的宽腹窄口结构减少热量散失,三足火盆的架空设计优化氧气循环,平底奶罐则利于驮运。关键工艺“露天平地堆烧”使陶胎富含微孔,具有慢热恒温、耐骤冷热的物理特性,完美匹配青藏高原游牧生活需求。至今,黑陶土锅炖煮的“尼西土鸡”仍是维系社区认同的味觉记忆,彰显物质文化对生存环境的持续性适应。

黑陶如何被炼成

时代的列车带走了重复而繁重的人工,为产品的工业化带来了标准的制作流程,不过黑陶不这么认为。虽然舂土、过筛等前序制作已经借助机械完成,但之后的揉泥、拍坯、修底等等仍是手工制作。只有手才能精确地感知陶土状态与反应,也只有手工的不完美才能让黑陶拥有原始的粗犷与生命。

选土、舂土与过筛

制作黑陶的原材料有寒水石、风化石和当地的红陶土,三种原材料按照一定比例混合舂打。以往,匠人们将石头与土块儿摊在地上打碎、打细,并通过筛子区分颗粒的大小,辛苦而缓慢。现在,如此劳累的工作就由机器代劳了。

陈土

将过筛后的土放入桶内,加水发酵,提高黏性和可塑性。陶泥的发酵时间越久越好,通常发酵需要持续一到两年。在烧制一些大型器时,使用较长时间的陈土,可以明显提高烧制的成功率。

揉泥

发酵好的陶泥内充满微生物代谢产生的空气,外干内湿,此时的陶土并不均匀。匠人需要在地上将其揉搓一千余下,排出其中多余的空气,并使陶泥湿度均匀,防止后续因过干容易开裂,或过湿难以塑形。揉泥后,还需要使用特制的木质捶进行捶打,是陶泥质地硬实。

立坯与拍坯

与其他陶瓷常用的拉坯法(也称轮制法)不同,黑陶的制作不依赖转盘将其塑造为均匀对称的器型,而是匠人用木拍、木刮等各类木质工具手工立坯与拍坯。在塑形过程中,拍的力度与方向十分讲究,力度过大会使陶泥开裂,力度过小难以塑形,方向不均会使陶土器身上的手工痕迹杂乱。

接脖

立坯与拍坯后的陶器只有大身,根据不同器型,匠人会给陶器接上不同的“脖子”,即器颈。由于尼西黑陶多为日常生活制作,器口的形状很大程度上决定其使用是否方便,例如锅类几乎无脖,便于夹出其中炖煮的食物,壶类收口并做出壶嘴,防止液体撒出的同时便于倒出。

装饰

陶器的大身与颈部由过筛后较粗颗粒的陶土制成,用较细颗粒的陶泥捏出造型装饰。不同颗粒度的淘泥,经过烧制后会表现出不同的物理特性。匠人会用木质工具在器身上刻画花纹或者签名,甚至会把瓷器打碎,将瓷器碎片嵌入器身形成不同花纹。

修底

工匠将粘在工作台板上的黑陶取下,用木拍将黑陶原本的平底改为半球形状的底。黑陶锅作为烹饪的厨具需要架在火堆上加热,这样具有一定弧度的底既能最大程度传递热量,又适应火堆的形状能稳稳架在柴上。不过由于现在黑陶的使用场景更现代化,工匠们有时也会保留黑陶锅的平底。

阴干与暴晒

制作好的黑陶需先阴干七至八天,慢慢将水分散发。阴干后再放置于烈日下暴晒一天,进一步蒸发黑陶内的水分。

烘干与烧制

经历干燥后的黑陶便可以进入烧制。与阴干和暴晒的目的相似,为了防止黑陶开裂,在大火正式烧制前需先用小火烘干三小时。彻底干燥后的黑陶可以用两种方法烧制,一是较为古老的露天烧法,一是后发展出的窑烧。由于云南气候湿润,空地上升起的篝火或半途被过云雨浇灭,或因湿度过大燃烧温度不够,因此露天烧法并不稳定。窑烧则更为灵活方便,受天气限制更小,成为现在黑陶的主要烧制方法。除了第一步选土的配比,烧制的时间也是匠人们不传的秘密。温度、湿度、柴的干湿、器物的大小等等一系列因素都会影响黑陶烧制的时间。匠人们根据多年来积累的经验来判断某一批次的黑陶需要烧制的时间。

策划:高若谷 / 文字:王宇轩 / 摄影:邱小乐 / 灯光协助:李英卓 / 助理:杨正光 / 鸣谢单位·云南省迪庆藏族自治州文化和旅游局 / 云南省迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心