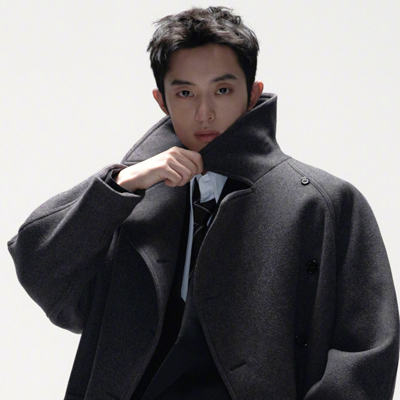

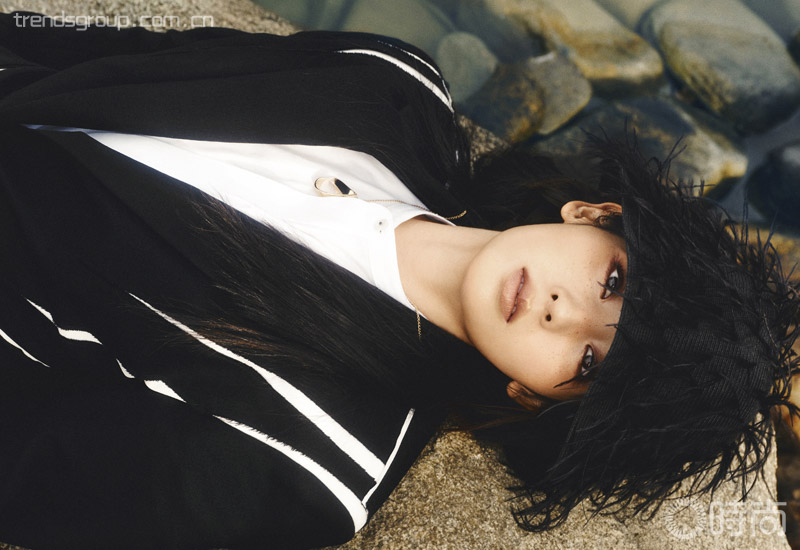

邢菲

时间若能折叠,这个瞬间也许会与二十多年前另一个时刻重合。那时,她还是一个身量未足的小女孩,在山东省杂技团的练功房里练功。没有追光,只有屋顶惨白的日光灯。作为节目里的“尖儿”,她被托举到十米高空,每一次旋转、每一次抛接,都有可能迎来一次猝不及防的失重。痛楚是具体的,骨头与垫子(或地板)的撞击声,闷而沉。记忆里没有哭喊,或许是因为“哭完了就好了,然后遇到事再哭”已成常态。

那是一段被高强度训练、身体伤痛和稀薄的个人意志所包裹的漫长童年。3岁练体操,6岁学杂技,她的人生轨迹似乎早早被一股外力设定,朝着一个技巧精湛、荣誉加身却唯独缺少“自我”的方向飞驰。她曾是那个被命运一次次抛向空中的孩子,直到她尝试自己掌控着陆点。

杂技少女之后,她选择成为演员邢菲。聚光灯下的甜宠偶像剧女主角,是她作为演员被大众熟知的第一个身份。那些角色轻盈、梦幻,漂浮在半空,像一片精心打造的星空,闪烁着不甚真实的光芒。邢菲在其中游刃有余,一度,那似乎就是她的全部世界。

邢菲

直到《生万物》里的宁苏苏出现。这个角色带着土地的质朴与坚韧,一头扎进了命运的泥沼。她天真又破碎,像一棵在风雨中顽强生长的野草。邢菲在诠释她时,终于找到了脚踩实地的感觉。她打了一个比方:偶像剧是星空,而《生万物》是一片树林。“星空更加魔幻,但树林会给你一种很真实的感觉。”

从被动接受命运的安排,到主动选择脚下的道路,邢菲正在完成一场漫长的迁徙。她正走出那片璀璨的星河,转身,毫不犹豫地步入一片幽深而充满生命力的密林。

邢菲

“身体上的痛苦都不是事儿”

这次拍摄的外景地在北京郊外的五云间·蹊园。邢菲自己开车来的,比约定时间早了十分钟。没有助理跟随,没有浩荡的随行人员,她一个人停好车,素着一张干净的脸便走了进来,像一个普通的、要去赴约的邻家女孩。等待妆发的间隙,她略带认真地开玩笑,希望今天的拍摄顺利,最好能早点收工。这样,她就能自己开车,避开晚高峰回家。

后来在采访中聊起这件事,她说自己去哪儿都喜欢开车,因为“自由”。

邢菲

“自由”,是邢菲现阶段最向往的状态。这个词从她口中说出,带着格外郑重的分量,仿佛是对前半生的一种反叛与补偿。她的童年,恰恰是“不自由”的写照。3岁练体操,6岁进杂技团,一切都源于“家长一股脑儿头一热”。她还记得,体操队就在幼儿园隔壁,老师去班里选人,晚上妈妈来接她,才发现女儿已经被送去了隔壁。“就这么草率。”她笑着说,语气里带着一丝成年后的释然与无奈。

从此,她的童年被切割成规整而严酷的方块。自有记忆起,生活便是“每天从早练到下午”。文化课只是穿插其间的、不那么正规的点缀,其余的时间,全部贡献给了身体的伸展、翻腾、平衡与忍耐。山东省杂技团里,她是年龄最小的那个。当同龄人还在父母怀里撒娇时,她已经开始独自面对身体的极限。她甚至不记得自己是否曾有过一个可以称之为“玩伴”的朋友。父母那时忙于生计,做点小生意,经常忙到忘记接她放学。她就一个人蹲在体操队门口玩石子,一遍遍将石子扔向天空,接在手里,再扔向天空。

邢菲

邢菲也像这些石子一样,一次次被抛起,接住,再抛起。从高空摔下、头朝地、脑震荡、脊椎侧弯……这些如今听来心惊肉跳的词汇,曾是她每天都要面对的风险。精神层面的折磨,远比肉体痛苦更甚。她天天都想放弃,天天哭着给妈妈打电话,得到的回答永远是“不同意”。在父母看来,那是一份保障,一个铁饭碗,“有吃有喝,还能学到东西”。

在日复一日的煎熬中,唯一支撑她坚持下去的,是“荣誉感”。作为团里的尖子,她常常占据节目里的“C位”,负责完成最难的动作。她跟着团队出国演出,拿各种奖项。每当把奖状和荣誉带回家,看到父母脸上赞许的笑容,得到那份渴望已久的认可,她会短暂地觉得“还挺好的”。这种“拧巴”的状态,成了她童年的一种写照——她憎恨承载痛苦的杂技本身,却又无比依赖它所带来的价值认可。这种矛盾,几乎贯穿了她的整个少女时代。

邢菲

12岁那年,她进入广州军区文工团,生活条件改善了许多,更重要的是,荣誉感被赋予了更厚重的内涵。“多了一些使命感。”她回忆道。穿上军装后,她每年下到基层部队集训,体验实弹射击(她至今还记得自己“5发37环”的成绩),并有机会立功受奖。军人的身份,给了她一种前所未有的归属感和秩序感。直到今天,这份情感依然深刻。她提起观看今年的九三阅兵时的情景,自己正在遛狗,拿着手机看阅兵直播,“蹲在那儿边看边哭”。“现在想想,如果我还是个军人的话,我会比现在开心很多。”对军人身份的认同与留恋,构成了邢菲情感世界里一道复杂的纹理。

这段长达十余年的“身体的记忆”,锻造了她异于常人的坚忍,也让她日后面对演艺圈的起伏与压力时,有了一个极高的承受阈值。“现在拍戏,只要是身体上的痛苦都不是事儿。”她平静地说道。这是苦难赠予她的铠甲。然而,对“自由”的渴望,也如同被巨石压住的种子,在那些年深日久的束缚中,顽强地积蓄着破土而出的力量。离开,只是一个时间问题。

邢菲

“不能我50岁了,还在亲亲抱抱举高高”

19岁那年,邢菲终于离开了文工团。决定是她自己做的。她跟母亲为此拉锯了一年多,每天在电话里哭。最终,母亲松了口:“你18岁了,你自己决定。”那一刻的感觉,她用了一个词形容,“解脱了”。她不想再练杂技了,“觉得看不到未来”。

这种解脱,开启了她人生的B面——一段充满了偶然、莽撞,却最终通往“主动”的旅程。她并非一开始就目标明确地要成为演员。离开文工团后,她决心去大城市闯荡,最后选了离家最近的北京。当时的职业规划非常务实:当一名经纪人。然而,现实迅速给了这个天真的北漂女孩一记重拳。她面试了十家公司,回头上网一查,九家是让你先交培训费的骗子公司。

邢菲

幸运的是,她最终进入了现在的经纪公司,以一个普通职员的身份。命运的转折发生在一个下午,湖南卫视《一年级·大学季》的节目编导来公司选人,一眼看中了坐在工位上的邢菲。她就这么“什么也没想”地去了。在此之前,她还曾以B组场记的身份,跟着一个剧组去云南待过一阵。那是一次“很苦”的经历。在年底湿冷的云南,她第一次见识到剧组的艰辛”。原来剧组那么苦。”她回忆道。拍摄地在偏僻的山村,年底的严寒穿透层层衣物,“没有人告诉你要带多少衣服,也没人告诉你剧组是什么样子”。更重要的是,她完全不会当场记,只能边做边学,在混乱的片场里努力寻找自己的位置。这也是邢菲第一次以旁观者的身份,观察摄影机前的表演。但那时,她对成为演员“没有丝毫的想法”。

“反而是因为我没有这种目标,没有对这个职业有特别多的感触,我才能去尝试更多的东西。”她事后复盘,“人在没有包袱的时候,就可以认识到更多东西。”这种“没有包袱”的状态,让她以一种野生、不设限的姿态,一步步闯入了演艺圈。2017 年,她主演的青春校园网剧《恶魔少爷别吻我》上线,在剧中她饰演女主角安初夏,凭其灵动自然的表现走进大众视野,被观众称为“甜宠剧女主天花板”。两年后,《致我们暖暖的小时光》让她人气飙升。此后,《我的小确幸》《乌鸦小姐与蜥蜴先生》等作品接连热播,进一步巩固了她在这一类型剧的市场定位。

邢菲

但新的困局也随之而来。当同类型的剧本源源不断地递到她面前时,她开始感到一种重复的疲惫。更深层的焦虑,则来自对职业生涯的认知和对周遭环境的观察。“我想说,不能我50岁了,还在亲亲抱抱举高高。”除了自身年龄的原因,她也敏锐地察觉到行业的变迁,“现在很多00后、05后,还有95后的演员,都已经往质感走了,我一个90后为什么还要在那地方打圈?”

于是,她决定转型。转型的第一步,是拒绝。她开始拒绝那些与以往角色雷同的本子,哪怕这意味着可能无戏可拍。这是一个艰难的决定,背后充满了不确定性。她也会迷茫,“是不是转型这条路是错的?”但最终,她选择相信自己的第六感。“好像命运会一直推着你走,可能也不是当下的我想拒绝,是命运让我拒绝,是我的第六感让我拒绝。”

邢菲

转型路上的一个关键角色,是《女士的品格》里那位26岁的年轻妈妈。这个选择在当时看来颇为大胆,一个上升期的甜宠剧女演员,去演绎一个生活化的“母亲”角色。但邢菲不在乎,她想要的是打破市场对她的固有认知,去塑造一个更现实、能让大众感同身受的女性。她没有刻意去“演”一个母亲,而是将自己贴近那个年纪女孩的真实状态,制片人也正是看中了她身上的这份“像”。

随着对表演的思考日益深入,她开始尝试与既定的“系统”博弈。她提起在一部戏里与导演发生的争论。那是一场重头戏,她保护了很久的人死在了面前。按照惯常的处理方式,女主角应该有一场情绪极为外放的嚎啕大哭。但邢菲觉得“这种处理很不高级”,她希望表演是“向内的”,能呈现更丰富的层次——自责、荒谬、悲伤……

于是,她在现场与导演、编剧据理力争。“我尝试说服,但是他没有被我说服。”在时间紧、压力大的剧组里,这种“停下来聊一聊”的举动需要莫大的勇气。最终,她选择了折中,但并非妥协——“我会加一些我觉得可以加的东西”。这是一种在工业化流程中,为自己争取来的、有限的创作自由。播出后,观众反馈“还可以”,但她知道,那并非她最理想的状态。即便这场小小博弈最终以妥协告终,却清晰地标记出她作为一个演员,从被动接受到主动思考、主动争取的变化。她正在用自己的方式,完成一场从“星河”到“密林”的突围。

邢菲

“底色都在那儿,只是走到了另一个分岔路口”

鲁南乡下的冬夜总是来得早,土坯房里的油灯晃着昏黄的光,把宁苏苏身上那件洗得发白的粗布红嫁衣映得有些发暗。她攥着衣角的手指关节泛白,指缝里还沾着白天喂猪时没洗干净的泥点。直到婆家人的脚步声在院外响起,她才突然抬起头,对着空无一人的里屋,哑着嗓子喊出一句“俺不想嫁”。声音像被风呛住般破了音,眼眶里的泪还没来得及掉,鼻头先红了。

这是《生万物》里让很多观众一下记住宁苏苏的“替嫁夜”戏份,也是邢菲自己后来反复提起的“表演开窍瞬间”。有趣的是,最初拿到《生万物》的剧本时,邢菲并不觉得宁苏苏这个角色像自己。反而是经纪人一口咬定:“这不就是你吗?这就是我平时看到的你。”邢菲还有点蒙——这不是一个“傻白甜”吗?她是我吗?

试戏的过程颇具戏剧性。第一次试完戏,她都不觉得这个角色像自己;第二次试完,依然如此。直到在试一场跟父亲对抗的哭戏时,情绪来得太过猛烈,她哭到停不下来,几乎无法完成台词。导演认为这个情绪是对的,台词并不重要,但她却异常坚持:“导演不行,我一定要把词说完,让我先出去缓缓。”

邢菲

最令人意外的是,前一秒还在戏里痛哭的她,后一秒就蹦跳着出了门。导演看到后立刻说:“这就是宁苏苏本人。”这个评价让她开始重新审视自己与角色之间的关系。那个曾经被她视为“傻白甜”的角色,在完整的剧本中显露出截然不同的质地:“她不是傻白甜,她是一个很真诚的小女孩。”

为了塑造这个距离自己时代很远的角色,她做了细致的准备。“听家里的长辈聊了很多那个年代的事,他们是山东人,这个故事可能离我们有点遥远了,但却是他们真正经历过的。”在表演上,她注重细节的打磨,“苏苏不同的阶段有不同的造型,我自己在说话的语调、肢体的幅度,包括眼神神态等地方也都有设计”。

有一场戏让她拍完后依旧无法出戏。“费文典死了,嫂子轰我走。那段拍完我还抱着嫂子哭,特别心疼。”这场哭戏也成为《生万物》中让观众津津乐道的几场戏之一。而对于自认为更偏体验派的邢菲来说,这些哭戏“其实没有特别的设计,只是把自己代入她,眼泪自然而然就流下来了”。

邢菲

《生万物》里的宁苏苏让更多人记住了邢菲,它像一个坐标,精准定位了她当下的状态。“你人的底色都在那儿,”她说,“只是走到了另一个分岔路口。”这条路,让她看到了表演的另一种可能,也让她看到了自己性格中一直存在、却未被“星空”照亮的另一面——那种源于土地的、坚韧的生命力。

巧合的是,在事业上找到新方向的同时,邢菲在个人生活中也完成了一次重要的“落地”。她透露,就在去年,也就是拍摄《生万物》的那一年,她和父母达成了和解。“以前还是有怨言的,”她坦言,“可能也是年龄到了。”她开始理解父母也有他们的不容易,那份长达二十多年的、关于童年“不自由”的怨怼,终于释然了。事业的豁然开朗与内心的尘埃落定,在同一个时间节点上发生了共振。

在邢菲身上,有一种与许多科班出身的演员截然不同的特质——一种开放的、善于听取意见的智慧。她反复强调“旁观者清”:“我相信很多人看我,肯定比我看自己更加了解自己。”这种不固执于“自我”,愿意将自己交给团队、交给对手、交给导演的姿态,让她规避了“非科班”可能带来的理论短板,反而将其转化为一种优势——极强的可塑性。她不像那些已经建立起一套完整表演体系的演员,更像一块质地优良的海绵,可以灵活地吸收、变形,呈现出导演想要的样子。这或许正是她能从“偶像剧甜心”无缝切换到“宁苏苏”的底层逻辑。

邢菲

尾声

清晨6点的北京方庄,天色刚蒙蒙亮。邢菲戴着一顶鸭舌帽,骑着电瓶车穿过渐渐苏醒的街道。她的目的地是附近的早市,这是她不拍戏时最常去的场所之一。“我喜欢跟我妈去逛菜市场,特别是早上的大集,”她强调,“一定要骑电瓶车。”

在这些充满烟火气的日常里,她觉得踏实。早市上五颜六色的水果、摊贩的吆喝声、邻里间的寒暄,都帮助她在走出镜头后,与真实的世界重新连接。

邢菲

这便是她如今定义的“自由”。它不再是少女时代对“解脱”的激烈渴望,而是一种更沉静、更具掌控感的状态。自由是在工作结束后能自己开车回家,避开拥堵的晚高峰;自由是能随时扎进菜市场的嘈杂里,而不必担心被认出;自由是在不拍戏的日子里,能遛狗、打网球,将时间的主权牢牢握在自己手中。这是对那个被动、不自由的童年,最温柔也最彻底的和解与补偿。

对于未来,她保持开放的态度:“现在完全没有设限。”而《生万物》的成功,让她更加确信自己选择的道路。如今的她,不再是那个被命运抛向空中,等待着被接住的孩子。

从那个在体操队门口孤独玩石子的小女孩,到今天坦然与过往和解、坚定选择自己道路的女演员,邢菲走出了那片被动接受的“星河”,进入了主动选择的“密林”。在这片密林里,有更复杂的生态,有更莫测的风雨,但最重要的是,她终于可以自己决定,要往哪个方向,深深地扎下根去。

出品:李晓娟 / 监制:滕雪菲 / 策划:MOGU.X蘑菇仙 / 摄影:洪量 / 撰文:九酱 / 造型:Jade易鑫煜 / 妆发:李沅镁(HUATIANQI BEAUTY) / 造型执行:小甜 / 策划助理:陈奕彤