郭廖辉

求学期间,郭廖辉进入彼得·卒姆托等知名事务所,在瑞士和意大利旅居期间深度参与多个重要项目。慢慢地,他的设计思维与方法获得了显著的提升,他学会了如何与大尺度的地景相结合,精致处理建筑细节,还从历史与文化的深度中理解建筑形成的深层原因。他对建筑的理解超越了表面形式,而是通过空间、历史和社会脉络的交织,回应着每个时代、每个地域的独特需求。他相信建筑不只是物理空间的堆砌,更是与历史、文化、社会背景密切相关的产物。

回国之后,除了建筑实践,他还花了不少时间做研究、策展和教学。他创立了拾柴学社,希望能把从欧洲积累的知识与经验和国内语境连起来,分享一些思考,也听听别人的看法。他对建筑的兴趣已不仅仅关乎设计本身,更想知道建筑如何影响人、如何被人影响、以及如何在变化的时代里找到自己的位置。

火塔三部曲

摄影:王子千、薛羽卉、吴婷婷

在教学上,郭廖辉不太喜欢强调建筑设计中的美学和技术,而是更在意学生怎么去理解建筑、怎么去观察世界、怎么在文化背景中深刻扎根。他认为,建筑设计不只是好看或者实用的问题,而是要去回应环境、历史、社会的各种挑战,倡导透过当代建筑的视野去回应和转译传统,让新与旧在建筑中和谐并存。但他自己也知道,这些问题很难有标准答案,所以更希望学生们带着疑问去思考,而不是急着找结论。

郭廖辉还热衷于策划展览和活动,创造更多互动的平台,让建筑师之间、观众之间产生更深层次的对话和互动,推动建筑设计理念的不断发展。在传统与当代、历史与未来的碰撞与融合之间,郭廖辉不断触摸着建筑的前世今生,试图用建筑实践与研究,在快速变化的世界中找到建筑长久屹立的故事和意义。

Q&A:

你曾在彼得·卒姆托等国际知名建筑事务所工作,这些经历对你的设计产生了哪些影响?

郭廖辉:欧洲拥有非常丰厚的建筑土壤,我在国内学习的时候,对欧洲存在一种想象。在欧洲浸润的时间越长,我也有愿望将欧洲更多元的面貌呈现。在大量的同僚的努力下,这种想象空间逐渐可以触摸。建筑师们可以从不同角度、时间维度中吸收这片土壤所蕴含的养分。

我有幸参与了一些顶尖欧洲事务所的工作,这些事务所为我提供了宝贵的参考,除了实践理念、设计方法以外,这些建筑师对社会和文化的态度更让我受启发。此外,小型事务所经历使我对自己的事务所的发展路径有了新的想象,影响了我回国后在实践方式上的选择和探索。

你在欧洲学习和工作的10年中,是否发现欧洲建筑行业发展的一些趋势?

郭廖辉:欧洲的建筑实践始终处于不断变化之中,许多建筑学科的重要变革都源自欧洲。如今的建筑环境更加多元化,亚洲、非洲、南美的建筑师们都创造了辉煌的建筑作品,这些多元化的建筑逐渐融入全球的建筑语境之中。今天,欧洲建筑界仍在不断探索新话题,以激发行业和学科的进步。这种面对环境变化的活力是一个建筑行业环境甚至每一位建筑师需要保持的。

我对在历史中寻找启发保持着浓厚兴趣。时代精神、设计策略、类型变化、技术探索,当下和历史中都同样具备创造力。例如我很感兴趣的二战后欧洲建筑,在新建筑精神产生的过程中,建筑师们需要应对时代带来的各种刺激,提出相应的策略和设计理念。这不仅包括对建筑类型和技术的创新,还涉及与当时的社会和文化背景的回响。

尽管整个建筑行业在不断变化,但建筑师面对具体时代和土地环境时,所要具备的智慧与洞察力始终如一。有智慧的东西能跨越时间和地域。

你如何理解彼得·卒姆托的设计理念或方法?

郭廖辉:他是一位很饱满的建筑师,他的建筑讨论的问题方方面面。从景观、场地到材料、工艺,再到空间、氛围等等。

他对建筑的每一个细节都非常关注,并且所有细节都与人的体验息息相关。人在空间中能触摸、感受到的每一个细节,甚至声音都在他的考虑范围内。

能谈谈欧洲建筑类型与中国的差别吗?

郭廖辉:随着社会需求的变化,建筑的类型在不断地更新。比如第一座城市公共图书馆是在20世纪30年代的欧洲诞生。除了新类型的产生,有些类型会根据需求转变,最早的酒店也出现在欧洲风景优美的环境里。这些酒店往往受到英国、法国和意大利皇家宫殿的影响。随着社会功能需求的变化,各种建筑类型也在不断地迭代和演变。类型差别会因为社会需求的相似而越来越形成共识,比如无论是中国还是欧洲的城市,建筑和场所的公共性越来越得到关注。类型落实到一个具体的环境里,一定会沾染上方言,我对这一部分更有兴趣。

你的事务所是否有关注的项目类型?

郭廖辉:我们参与的项目还比较丰富,对我们来说类型并不是一个固定的范式而是一个设计工具。我粗略地将类型的设计的作用分为两种:一种指向使用,一种唤起记忆。从类型入手调研和学习是了解使用的一个工具。在创作和转译的过程中,类型的表达也能唤起特定的情感共鸣。

在大利侗寨蓝广场的项目中,尽管这是一个现代钢木结构的建筑。我们希望通过类型、建造、材料、颜色等多个层面的设计,创造出具有地方记忆的汇聚人群的场所,不少村民表达过感受到了情感上的联系。

蓝广场

摄影:吴清山

你在创作过程中有哪些坚持的设计理念或价值观?

郭廖辉:建筑师的工作可以涉及各类建筑项目,每一个具体项目都是唯一的、具体的。对这些问题的关注,可能是我们一直坚持的。此外,我们愿意将项目放置在更大的环境中去审视,从城市尺度甚至地景尺度来看一个建筑。建筑无论大小,最终都只是一个点,这个点需要与它所在的更大尺度的环境和关系建立一种更有力量、更坚固的关系。不仅是物理尺度,同样也有时间维度。

我们希望在设计中探索建筑与环境、历史、时代精神之间的联系。

是否有一些自己比较满意的项目?

郭廖辉:每个项目我们都视为一个可以深入讨论的课题。最近我们完成了阳朔糖舍度假酒店的“曲水餐厅”,能够代表近期的思考。

曲水餐厅

摄影:陈颢

请谈谈你在中国乡村的建筑实践。

郭廖辉:我们相信每个地方都有其独特的建筑传统,特别是在乡村。我会将所有的建造行为都归为改造,这样迫使我产生一种对场地的痕迹、对既有线索的尊重态度。

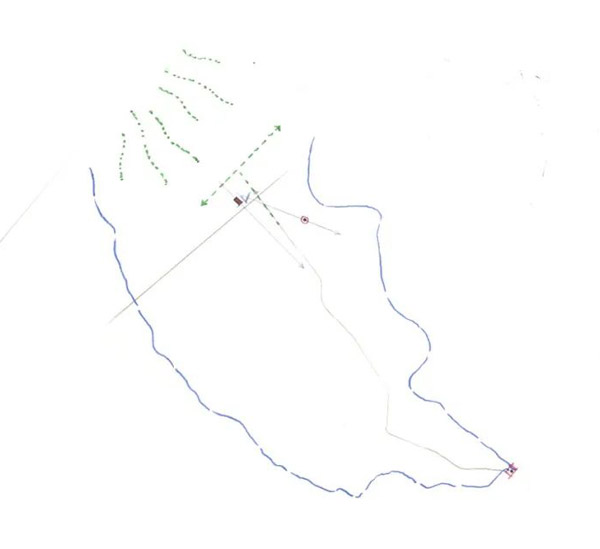

比如我们在碧山村游客服务中心的设计,结合村子的山水格局和历史痕迹的研究,利用边界、视线、朝向等多个工具,在有限的建筑场地内回应了远山、水口以及维系这种关系的村口的云门塔。

碧山村游客服务中心及停车场设计,大场地草图

郭廖辉绘制

在创作过程中,你是否会考虑地方性与全球性之间的关系?

郭廖辉:我认为不一定要二元地讨论这个问题。我们在设计中不会被地方风格绑架,比如在一个地方不必须坚持使用最传统的建造方式和材料。

当我们参与乡村项目遇到风貌要求的时候,我们会结合现代的材料和建造方式的便利,在尊重传统的前提下设计。我认为对文化和场所的继承可能不仅仅是材料和面貌,而更多的是让它能够继续生长的生命力。

在蓝广场的项目中有一个很大的感触,在相对偏远的黔东南的寨子里,村民们虽然生活在传统环境中,但他们接触的信息和我们一样,都生活在当代。我们在设计中注重颜色、材料处理和建造方法等方面。立足当下以当代的方式回应了当地的建筑传统,并尝试进行艺术化的表达。我认可一个建筑师提到的建筑的最佳状态:即使是新的,却让人感觉似曾相识。

你在策展时遵循哪些价值观或理念?

郭廖辉:展览本身只是一种形式,就像多面体的各个面一样。经过一段时间的积累、学习和观察后,我们会将成果通过展览的方式呈现出来。分享内容的过程为大家提供了学习和交流的机会。

我记得瑞士苏黎世有个空间叫ARCHITEKTURFORUM ZÜRICH,是一个经过简单改造的小空间,它已经成为一个非常有趣的交流和活动场所。这种场所非常重要,它是面向从业人员和大众的活力场地,同时也是一个可以发声的地方。

当我们举办展览时,也尝试做类似的事情。希望未来会有更多类似的场所出现,这对整个建筑行业的活力具有重要意义。

你在教学过程中比较注重的是什么?

郭廖辉:首先,我希望能够激发学生对建筑学科的认可和热爱。我会通过感染和引导,让他们感受到建筑的魅力,激发他们的学习兴趣。

此外,我不会教给学生们一套方法和具体的手法,我更注重的是从价值观出发,让学生理解建筑不仅是关于造型和效果的事情,希望学生在认知上有一定的深度。建筑是一项有责任感的工作。建造一座房子消耗了大量的社会资源,这些消耗必须有足够的价值,而这种价值不仅是为了满足个人设计的表达,还要对社会和他人产生更大的益处。

此外,我希望学生能够逐渐具备现场的感知力和观察力。在现场,我会给学生讲解他们平时可能忽视的效果背后的内在关联。通过讲解,他们能够看到更多的内容,进而增强他们的观察意识,进而有能力在设计时去关联、回应。

最后,工作习惯也是重要的。在学校教的学生有机会来我的工作室实习或工作,能够认真绘制一张图纸或制作一个模型这样简单的工作和态度我会在意。建筑归根结底是实实在在的重复劳作。

出品人:邢丽 / 监制:周樱 / 内容策划:孙洁 / 撰文:洛普希娜 / 图片来源:郭廖辉提供