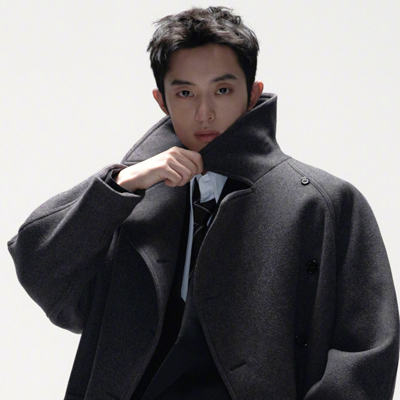

余男

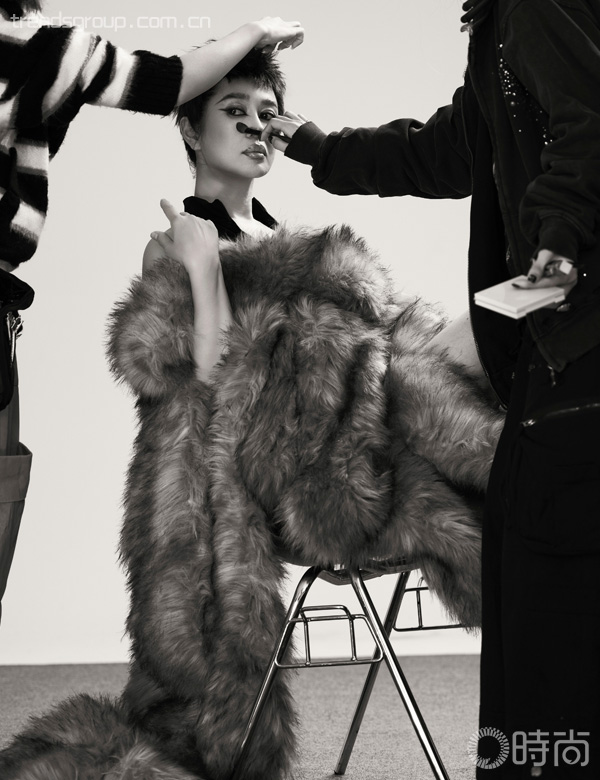

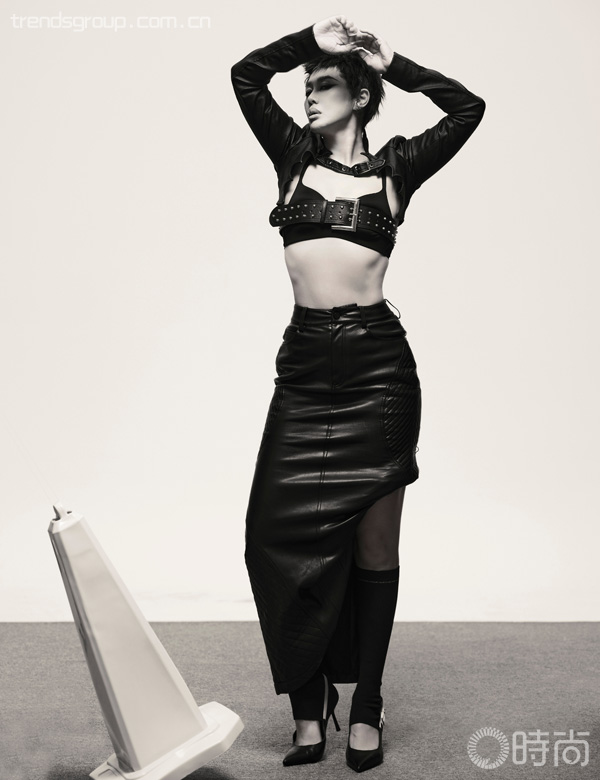

这不是一个比喻,而是一种物理感知。灯光、助理、反光板、鼓风机,以及造型师最后一次抚平衣角的动作,在她周围构成了一个目光的狩猎场。而她,是猎场的中心。身体的线条是放松的,但每一寸肌肉都蓄满了力量。她不言语,眼神却像探照灯,穿透你,审视你,也邀请你。那是一种近乎蛮荒的凝视,不带讨好,只传递纯粹的生命讯号:我是谁?你是谁?我们在这里做什么?

“FIERCE”(凶猛的),这次拍摄的主题板上用粗体字写着这个词。凶猛、果断、颠覆性别认知,让她成为“物欲时代”的具象化符号——她的硬朗是未经修剪的生命力,她的女性特质是冲破所有标签的自由,她的欲望是猎豹起跑前压低的脊背。

这是一个极度精准的概括,也可能是一个美丽的误会。因为余男本身,或许从未想过要“成为”任何符号。她更像一股原始的力,被放置在不同的容器里——电影、角色、片场、采访间——然后,她用自己的方式填满那个容器,甚至撑破它。人们试图用“性感”“文艺片女王”“特立独行”来定义她,如同给一只野生的动物贴上标签。但标签总在滑落,因为猎豹总在移动。

余男

形神之间

在《藏海传》的片场,余男第一次感受到了那种极致的“壳”。

在此之前,她从未拍过古装戏。“我不知道该怎么样开始”,她坦言。这种未知,对于一个习惯了将自我完全浸入角色的演员来说,是一种陌生的挑战。很快,挑战以一种极其物理化的方式降临:层层叠叠的繁复服饰,需要旁人协助才能戴上的精致头冠,精雕细琢却也如同面具般的妆容。当她第一次从镜子里看到那个“冬夏女王”时,一种奇异的“空差感”击中了她。

余男

“我笑了半天,”她回忆道,那笑声里带着一丝不知所措,“就好像我的灵魂还没有跟我的外皮说好,外表先表现出来了,然后我的灵魂在那儿追。”

那身华服和精美扮相,构成了一个坚固而华丽的容器。它规定了你站立的姿态——必须端庄;它限定了你说话的腔调——必须与身份若合符节;它甚至在你和对手演员之间,筑起了一道无形的墙。这对于一个习惯了轻装上阵、自由动用全身感官去碰撞的演员来说,似乎是一种灾难。

然而,悖论恰恰在此发生。

余男

“等服装和头饰一放上,妆一上,我就觉得不行,我以前的那些空间不存在了,全被挡住了。”那些余男惯常用来塑造角色的外部空间,全被这沉重的“壳”压缩殆尽。“我得重新有一个空间,”她说,并几乎是立刻就找到了答案,“那个空间就叫作放松,我内心得特别的放松。”

这是一种全新的体验。外在的束缚,成为解放内在的催化剂。那身沉重的行头,反而成了一种“安全感”的来源。“你不用用力去变成另外一个人,因为你已经是另外一个人了。”容器已经为角色塑好了“形”,演员要做的,不再是奋力去模仿或成为,而是在这个既定的形态里,注入真正的“神”。当妆容和服饰给予角色足够的支撑与安全感后,演员真正要做的,是完全放松自己,让个人的能量、魅力与说话的方式,在那个既定的模式里,如水银泻地般自然流淌。

这听起来有些玄妙,却和京剧的表演逻辑不谋而合。当演员的扮相一完成,行头一上身,“范儿”好像就在那儿了。但这层“范儿”恰恰是基座,它要求演员必须拥有更强大的“自我”,才能在固定的程式中演绎出独属于自己的精彩。警察都穿警服,但如何演出这个警察与那个警察的不同?女王都有冠冕,但如何诠释你所理解的女王?这成了余男新的课题。

余男

挑战是巨大的。拍摄时,她身负沉重,内心压力重重。她坦言,自己如今对那些能长时间拍摄古装大女主戏的演员充满敬意,认为那“真的太厉害了”。但这种高强度的压力也带来独特的体验。当第一场与钟汉良的对手戏开拍,她骑在马上,告别藏海,一种前所未有的饱满感瞬间降临。仿佛童年时在武侠剧里看到的那些模糊剪影,此刻与自己的身体发生了重叠,虚幻的想象落到了坚实的地面。

这种“由外而内”的轻盈落地,是余男不太被人们所知的另一面。回看她职业生涯的早期,人们总是津津乐道于她“肉身沉溺”式的苦修。在出演《图雅的婚事》之前,余男在内蒙古草原上生活了三个月,每天放羊、熬奶茶,把自己晒得黝黑粗糙,直到当地牧民都分不清她和他们有什么区别。为了《惊蛰》里的农村女孩关二妹,她提前几个月去农村,穿当地人的衣服,几个月不洗,将自己彻底变成角色。人们喜欢这样的故事,仿佛演员必须用蛮力才能撞开角色之门,让自己的血肉与角色的材质完全融合。

余男

但在余男看来,这像是一个将“形”注入“神”的过程,一种经验累积后的熟能生巧。“当那些需要三个月才能沉淀下来的体验,一旦内化成了本能,也许一个星期就能抓住那种神韵。”余男笑容爽朗而自信,“更需要拿住的是情绪,精进这种领悟力是最重要的。”她意识到,长时间的物理模仿固然有效,但终究是“术”的层面。真正的关键,在于瞬间捕捉并掌控角色的核心情绪,那是一种更为精准和高效的“道”。

这个“心性开窍”的时刻,或许可以追溯到电影《杀生》。片中,她饰演哑巴马寡妇,一个被剥夺了语言这一最直接表达工具的女人。这无疑是一个更为严苛的容器,一种极致的限制。然而,正是这种限制,激发出了她前所未有的能量。

“没有语言反倒可以释放了,”她如此形容那种感觉,“你不得不去充分地表达。”当嘴巴被封住,身体的每一个细胞都成了表达的出口。眼神、呼吸、肌肉的每一次颤栗,都必须承载千言万语。就像一个突然失语的人在街上求助,那种表达的强度和欲望是被逼到绝境后的本能迸发。

余男

为了塑造这个角色,她去了聋哑学校,跟着老师学习手语。她发现,当人不说话,只用手势和眼神交流时,有一种独特的美感与魅力。她让不同的人用手语表达同一段话,这种无声的韵律令她着迷,“好像这个手势跟眼睛就达到一种契合了,这个手势跟呼吸也达成一种契合了”。最终,余男在那片压抑的土地上,释放出了一个如野火般沉默而炽烈的灵魂。在一次看回放的时候,管虎导演指着监视器上的余男,说:“你看你脑袋上的筋都要爆了。”

极致的放松,却能迸发出极致的力量。在余男看来,如果说表演真的有什么秘诀的话,“放松”可能算一个。“费劲表现出来的力量感不算真力量。真正的力量感,是你本身有力,让观众感受到力量,但实际上你的表达是四两拨千斤。”

四两拨千斤——这或许就是她应对所有“容器”的方式。无论是古装的繁复头饰,还是哑女的无声枷锁,她都不去硬碰硬地对抗,而是深入其中,找到那个能撬动整个角色的支点,用内在极度的“放松”与“专注”,举重若轻地将其征服。外在的形态千变万化,内在的核心却始终是那股原始、纯粹、可塑性极强的“力”。

余男

无界之地

19岁那年,余男第一次与演员这个身份正面相遇。

彼时,北京电影学院的老师来到大连招生,同学们蜂拥而至,各显神通。余男随同学们一起去“凑热闹”。初试时,考场上人们的表演五花八门——说相声的、唱戏的、主动模仿动物的。余男准备的是朗诵和跳舞,因为太紧张,两条腿抖个不停。

说是凑热闹,但初试之后,余男却对表演这件事上了瘾,并坚定了从事这个“极具表现力”的职业的信念。根据主考官谢园的回忆,“初试结束时,我们几个老师几乎心照不宣:这个小孩一定要录取。”

余男

这次看似偶然的机遇,背后是余男一以贯之的行事准则。她自己总结:“我是属于小事儿都放弃,大事儿都果断。”生活中的琐碎细节,她可以毫不在意,甚至懒得纠结。但在人生的关键节点上——考学、择业、感情的分合——她的决断都快得惊人。“基本就是一瞬间,”她说,“不会说我再考虑一天,我觉得都能让你考虑一天,这事可能就不行了。”

这种决断力,并非源于深思熟虑的逻辑推演,而是一种更原始、更接近本能的直觉。她相信自己的第一感觉,相信那些突如其来的信号和验证。正是这种强大的直觉,引领她撞进了“演员”这个巨大而复杂的容器。

很快,行业就为她贴上了第一个,也是最广为人知的标签——“文艺片女王”。从处女作《月蚀》技惊四座,到《惊蛰》和《图雅的婚事》将她送上国内外多个影后宝座,余男的名字一度与那些粗粝、深刻、充满原始生命力的艺术电影紧紧捆绑。她几乎成了中国第六代导演镜头下,那种倔强、生猛的女性形象的代言人。这个“容器”光环耀眼,为她赢得了极高的声誉和业界的尊重,但也无形中塑造了一种公众认知与期待。

余男

然而,猎豹从不满足于固定的领地。就在人们以为她会在这条路上一直走下去时,她做出了一个让外界颇为意外的决定——主动破壁,纵身跃入商业片的洪流。

她出现在史泰龙的《敢死队2》中,与一群好莱坞硬汉并肩作战;她化身《战狼》里的铁血指挥官龙小云,冷静果决;她在《智取威虎山》里成为压寨夫人青莲,在男性荷尔蒙爆棚的世界里,注入一抹复杂的女性色彩。这种转变在当时引来不少议论,有人视其为“打酱油”,有人质疑她放弃了艺术追求。

但对余男而言,这根本不是一道需要权衡利弊的选择题。“这个变化特别好,”她评价道,语气里没有丝毫的犹豫。在她看来,电影本就无谓商业与文艺之分,只有好看与不好看之别。所谓文艺片女王的“容器”,并非她要挣脱的枷锁,而是她已经充分体验过的一个世界。现在,她要去奔赴另一个更广阔、规则迥异的竞技场。她享受那种在不同类型片场里切换的感觉,就像“开快车、开慢车”,重要的是驾驶本身的乐趣,而不是别人对你座驾的界定。

余男

近年来,随着行业生态的变迁,余男的演艺轨迹也自然延展至剧集领域,先后主演了《谎言真探》《立功·东北旧事》《目之所及》等剧集。在《立功·东北旧事》中,她是那个深藏秘密的饺子馆老板娘。谈及这个看似生活流,实则充满奇幻色彩的角色,她的描述颇为独特:“既奇幻,又好笑,又可怕”,像是“在梦境中”发生的事。她形容那种表演状态:“你知道是非正常的,但看上去又都是正常的事情”,如同《怪奇物语》或《穆赫兰道》般捉摸不透。“就像人在梦境里面发生的事,然后你还特想往下做这个梦。”在这种超现实的语境里,她选择“尽情地去感受,尽情地去释放”,因为“反正也是在梦里,怎么样都行”。

显然,面对剧集这种节奏更快、篇幅更长的创作形式,她依然找到了自己的支点。“电影和剧集在表演上并无本质区别,”她这样理解,“主要在于我自己心理上的调试和导演要求的不同。”在她看来,电影可能更注重环境氛围和精准节奏,而剧集则更考验演员在既定条件下的稳定呈现。这要求她在心理上快速完成调试,以适应从大银幕到剧集的不同创作节奏。

余男

从艺术电影到商业大片,再到如今的剧集,余男在不同创作媒介间的转换看似随性,实则始终遵循着内心的选择准则。谈及挑选剧本的标准,她的回答简单而直接:“还是缘分和兴趣。”她从不为自己设限,也无意规划一条固定的路线图。打动她的,可能是一个角色的复杂性,一种她从未体验过的情感状态,或者仅仅是剧本里几句让她“看见了自己演的样子”的对白。

外界赋予的标签,如同一个个形态各异的容器。余男从未想过要打碎它们,她只是在其中自在地游弋,汲取养分,然后,在兴尽之后,优雅地转身,跃入下一个让她好奇的水域。她选择哪个容器,从不取决于容器的材质或标签,而只在于那一方水土,能否让她那股原始而鲜活的生命力,得以尽情释放。

余男

与风同行

去年,余男以一种她特有的、举重若轻的方式,公布了婚讯。之所以称其“举重若轻”,是因为当公众以为这是个新闻时,她早已在婚姻这个“容器”里安稳地度过了六七年。这个时间差,恰如其分地勾勒出她与公众目光之间的距离——在生活的泳池里,她始终按照自己的节奏,选择何时浮出水面换气。

剥离演员的光环,我们得以窥见一个作为普通人的余男,如何在生活的容器中安放自我。而她给出的核心答案,是一个贯穿始终的词:放松。

余男

这份放松,是历经漫长的“不安分”之后才抵达的港湾。回溯少女时代,她身上总有一种“不弄出点事儿我觉得不行”的躁动能量。那种感觉,她形容为:“我知道那个门就在那儿,我要冲过去,但是我看不见那个门。”这是一种焦灼的、横冲直撞的力,因为找不到精准的出口而四处冲撞。如今,这份焦灼早已被抚平。“现在安分了,”她平静地说,“不停地在角色中找到自我,不停地在每一个成功的角色中验证自我……就会越来越确定。”曾经向外冲撞的力,找到了名为“表演”的河道,得以有序地奔流,生活中的她,自然就归于平静。

这种平静,也体现在她面对时间的方式上。对于女演员而言,“年龄”是一个极其敏感的容器,充满了外界的审视和行业的压力。余男并非对此毫无感知,但她选择用一种更具掌控力的方式去看待它。“很多时候是一种他人附加给你的”,她认为,年龄焦虑的本质是被他人的标准所裹挟。而衰老本身,是一个躲不开的、所有人都必须面对的既定事实。“谁都是这样,它是一个必须的事情。”既然无法抗拒,便无需恐惧。她更在意的是,随着年岁增长,内心是否获得了与之匹配的智慧。“成长会让人精进自己,同时也会磨灭掉性格里那些让你不舒适的东西。到时候你自然就知道,这些东西该被淘汰掉了。”时间不再是敌人,而是成了一个高效的过滤器,帮助她优化自己的人生。

余男

这份通透,也延伸至她对“性感”的理解。外界常将她的美形容为“具有侵略性”,但她却认为那是一种误读。在她看来,真正的性感是一种“不太自知的东西”,“是一种安静”。这份安静中的力量,恰恰源于内心的松弛。当一个人不再刻意去展现什么,不再需要用外在的姿态去证明什么,那种由内而外散发的笃定,便构成了最强烈的吸引力。这就像佛教所言的“空”,并非一无所有,而是清空了杂念与刻意,才得以让更本质的魅力充盈其间。在这个喧嚣的时代,保持这种“定力”需要极大的能量,而能量的源泉,正是放松。

在亲密关系这个最考验人心的容器里,她将自己的状态总结为“又自由自在,又平静安稳”。她坦言自己从未恐惧过婚姻,因为从小在美满的家庭环境中长大,婚姻对她而言,是一种自然而然的发生。她看重的,是两个人之间的“合适”、“包容”和“松弛”。当被问及何为“真正的被爱”时,她给出了一个极为细腻的描述:“真正的被爱,是在你做错事,或是要发不该发的脾气时,有人会绕着圈地让它不会发生。”在她看来,爱并非生硬的是非评判,而是一种温柔的、懂得迂回的守护,是有人愿意为你绕路,只为护你情绪周全的人。

余男

近年来,她内心世界的另一个维度也开始浮现。她坦陈自己恐惧深海,那种“太深不可测了”的未知让她本能地“放弃探寻”。但与此同时,她开始对广袤而荒芜的自然产生了前所未有的敬畏感。从今年开始,她突然有了新的感受,“现在去到那些奇异的,可能以后永不会再来的地方,我也会生出一个念头:一定要把它拍下来、留下来”。那或许是一种发自内心的谦卑与臣服,是个体在面对无可言说的宏大时,所体验到的震撼与安宁。

余男

“不力之力”,听来似乎是悖论,却是解读余男的一个注脚——以放松对抗束缚,以静制动,以柔驭刚。无论置身何种容器——角色、行业、生活、时间——她都并非通过对抗,而是顺势而行,试图用自己独特的节奏、呼吸与存在,将容器化为流动的场。

在那个场里,她依然是猎豹,只不过她不需低伏起跑。她,已与风同行。

出品:李晓娟 / 监制:滕雪菲 / 策划:MOGU.X蘑菇仙 / 摄影:Abo.Z左多寶 / 撰文:九酱 / 造型:Jade易鑫煜 / 化妆:妞妞 / 发型:雨点儿 / 造型助理:王翌燃 / 妆发助理:小崳 / 灯光助理:斯文孙、小雷、小夏 / 策划助理:陈奕彤