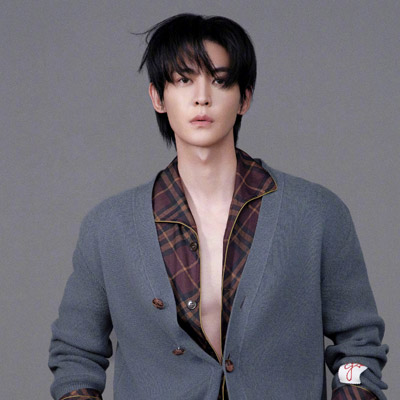

Gen1es 欧阳娣娣 | 跳舞教会我多爱自己

欧阳娣娣

拍摄收工,Gen1es欧阳娣娣(以下简称欧阳娣娣)并没有立刻换装休息,而是坚持拍完了要发在社交媒体上的challenge舞蹈视频。

参加《创造营亚洲第一季》、以国际女子演唱组合Gen1es成员出道以来,娣娣不再仅仅是话题讨论中欧阳娜娜的妹妹、欧阳家的小女儿,舞蹈和舞台成为大众触及这个21岁女孩的更多面向。

“生活中每时每刻,听到音乐我就想跳舞。”

娣娣说。眼前的场景,让人想起她在《五十公里桃花坞5》和《地球超新鲜》中带着大家跳女团舞的出圈片段,也许是女团舞的律动,也许是她性格里的开朗与明媚,感染着大家,一起享受舞蹈的快乐。

8月末的黄昏,像是天空投下的温柔目光,注视着她努力的身影。

欧阳娣娣

娣娣很少喊累。从3岁开始学韵律体操,后来考上舞蹈班,现代舞、芭蕾舞、民族舞是三项“必修课”,这还不是全部——小提琴、钢琴,再算上花样滑冰,一个多才多艺的女孩,基本上在日复一日的才艺练习中度过她的童年。

提起这些,她不觉得枯燥或是抗拒。“姐姐也是这样练大提琴,不管学乐器还是学跳舞,就是要每天练一样的东西,练100次基本功 。”

讲到这里,娣娣不假思索地说:“毕竟还是喜欢跳舞。”

聊到某段跳舞的经历时,她几乎想到什么就说什么,流露出一种未被修正的坦诚,还有那种对舞蹈天真的渴望,根本藏不住。

欧阳娣娣

比如聊起初二参加舞蹈比赛,拿到了第一名,她滔滔不绝地回忆起那段表演过程中频繁更换服装的种种细节:“要是有那个视频应该会很不错,其实是有的,但是我得让妈妈帮忙找一下。”

聊到高中学校里每年圣诞节都要表演《胡桃夹子》,她期待能在舞台上好好完成表演,以至于连每天上课排练也一并期待着。

即便每天要做同样的练习,她还是享受在舞台上表演的过程。不同的舞台带给她的感受也不一样,让她渐渐体会到肢体语言的奇妙,仿佛通过舞蹈可以进行交流,表达自己或者表达爱。

而更强烈的成长体验,发生在《创造营亚洲第一季》。

欧阳娣娣

初舞台的表演,她回归了自己学习时间相对较久的芭蕾舞。她几乎没对别人提过,那段表演是她自己编舞,连同舞蹈前面的一段钢琴演奏,动静之间,呼应着多年来芭蕾在她心里留下的感受:“芭蕾的动作很优雅、很慢,实际上在舞动的状态中透露着冷静。”

来到“创造营”,女团舞的训练让她不断尝试新的风格。“可能大家认为我比较甜美,我比较喜欢跟好朋友贴贴,但不代表我是那种比较柔弱的女生。对,我并不是。”在娣娣看来,成长与蜕变,发生在“创造营”的每一个舞台,其中的必然,正如一个朝气蓬勃的女孩每天都在长大、每天都在接收新的讯息。这也代表了“00后”触达世界的频率,让成长不必按图索骥;有些变化发生在朝夕之间,纵使细微,一个更新的自己,也可以安然降落。

不变的是,她依旧以自己的方式享受训练的过程。“每一个表演,第一次跳和第100次跳,肯定是不一样的,你会有自己的解读,这种解读也会变成你身体表达的一部分。”

回看“创造营”舞台直拍里那个稍显稚嫩的自己,或许尚未达到自己理想中的状态,但娣娣更多地看见那个享受舞台、享受表演的自己。“当我开始跳舞的时候,我觉得稍微放松一点,结束之后可能我不确定自己跳得够不够好,但是我尽力、我当时有享受就OK了。”

“我喜欢看我自己跳舞,不管跳得好与不好,

我就是喜欢在跳舞的自己。”

淡淡 | 为自己跳舞 就会找到舞台

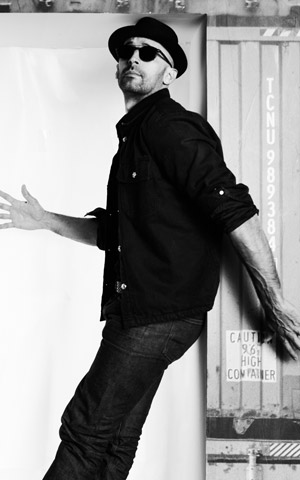

淡淡

快门按下的频率几乎是2秒一次。

画面定格下的淡淡随即出现在显示器上。这位获奖无数、被称为“中国爵士舞女王”的顶尖舞者,面对镜头,驾轻就熟地散发出从容自信,无论怎么拍,总能抓住她充满力量的一瞬。

因为杂志拍摄再次回到北京,对于这个曾经待了二十年的城市,她没有太多陌生的感觉。这里记录着淡淡舞蹈生涯起步的点滴,从初出茅庐到享誉业界,她对舞蹈的热忱,如涟漪般在这座城市荡开、蔓延,直到不再有界限。

影棚里临时搭起一块幕布,淡淡站在幕布前随着音乐舞动,牵引着在场所有工作人员的目光。你甚至难以分辨,究竟是她的动作在跟随音乐,还是音乐在努力跟上她的节奏。

充当背景的幕布仿佛成了舞台。而她享受这个“舞台”。

这种享受的感觉,淡淡12岁就记住了。连同掌声和欢呼声,以及那种被看见的感觉,她都记住了——即便那只是一次学校联欢晚会的节目,算不上舞台。

当她14岁第一次站上真正的舞台,紧张感反而让她忘我。“那个时候明白了什么叫肌肉记忆,上台我脑子空了,我的身体依然跳对了。我很享受那一刻所有人的眼睛在关注我的那个感觉,好像再次确定了我喜欢这个东西。”

入行二十多年,关于舞蹈的很多事情,只要她笃定,就没有犹豫。后来蛰伏在命运里的诸多转折也反复印证了这一点。

进退面前,淡淡总是做出同一种选择——勇往直前。

比如,她想跳舞,哪怕早年间经历过许多次因行业的规训、对方的偏见而被拒绝,她告诉自己:“如果(这个)舞台不需要我,我就去寻找自己的舞台。”

比如,“百老汇”曾在她心里埋下种子,随着她对爵士舞产生征服欲,种子萌发,长成梦想的形状,她拿着奶奶给她准备的5万块钱,去纽约百老汇舞蹈中心进修,实现梦想 。

淡淡

这些勇往直前的选择,从今天淡淡口中讲出,带着云淡风轻的口吻。她感谢当年那些拒绝教会她正视自己,也不觉得去百老汇进修意味着割舍掉什么。一颗被爵士舞悠久底蕴征服了的心,一种行业赋予的使命感,一股想去外面世界看看、不留遗憾的初生牛犊,皆是迈出这一步的动力。

时过境迁,其中的偶然或必然、天时或人为、幸运或踉跄,如同草蛇灰线,交汇成她对跳舞的渴望。

赢,从来不是淡淡跳舞的目的。恰恰相反她是一个非常抵抗胜负欲的人。于她而言所谓的挑战,不是死磕一个舞蹈技巧,不是拿下一个令观众兴奋尖叫的“大招”动作而是在比赛的过程中与队员们一起克服胜负欲。

15岁第一次参加央视的舞团比赛,淡淡和队员们比赛完,还没等到成绩宣布就走了去下一个演出。结果告诉我们获奖了,我们说看现场能不能找谁帮忙上台领一下奖。”赢不重要,下一个舞台,比输赢成败更重要。

参加《这!就是街舞》,淡淡的投入与认真程度,与早年参加比赛相比,有过之无不及,但她真正在意的是,能否通过节目向观众传达街舞的精神。

淡淡

一轮轮的赛制面前,她发挥爵士舞的优势见招拆招。“爵士舞有一个非常强大的内核,就是编排。”聊到爵士舞的魅力,淡淡的语速透露着按捺不住的兴奋。“爵士舞的底蕴很深,已经有超过百年的时间。在这百年当中,不变的是它的基本功。爵士舞的基本功能够扎扎实实地将一个舞者的底层能力训练出来。无论你曾经是跳什么风格的,比如说你跳的是拉丁舞,今天你想将拉丁舞和爵士舞进行融合,你一定可以做到。”爵士舞在风格上的包容性,正是淡淡热爱爵士舞的地方。“它的生命力太长了,可以存在一百年、一千年。”

如果看过淡淡跳舞,无论你看的是门道还是热闹,都会被她的肢体表现力所打动。肢体动作的幅度与张力之中,有种不带侵略性的恣意与昂扬。她想让大家知道:“爵士舞不是一个展示女性身材的、在台上扭屁股的东西或风格。”

而她站在舞台上,还有更重要的意义,就是让大家看到:“女性在一个群体中有强大的爆发力,而且是可以决定结果的。”

这份意义,在《乘风2025》中引发了更大范围的共鸣与回响。

作为“浪姐”节目六季以来首位女性舞台总监,淡淡认为是过去舞蹈生涯里那些乘风破浪的经历,让她来到这个节目,与30位姐姐相遇。“在这个节目中,大家通过肢体的表达、声音的表达,通过唱歌跳舞这些方式,传递每个人过去乘风破浪的精神。”

一路走来,她坦言曾经的自己特别需要被听见。因为自己淋过雨,她想为后面的人撑伞,想要听见更多舞者的声音。她说:“现在的我力所能及的,就是让一个人在梦想的初期就有能够被听见的机会。即便你会碰到太多人否定你,请你记得我给你的鼓励,这样你在往前迈一步的时候,你不至于轻言放弃。”

这种倾听与鼓励,一次次地发生在“浪姐”的台上台下。

淡淡

许多观众跟着《乘风2025》流下眼泪,那些眼泪,为女性之间的彼此洞见、惺惺相惜而流。淡淡把控舞台表演,看到的不只是舞蹈动作是否做得标准,她看到姐姐们的自我怀疑与挣扎、不甘与韧劲,看到她们练习到凌晨流下的汗水与继续乘风的勇气。

她毫不犹豫地递上鼓励和肯定,因为她相信:

“舞蹈是女性看见自己、接纳自己、

重新绽放自己的一个机会。”

在不同的时期里,(自己的)存在本身就是存在的意义,(自己的)变化本身就是变化的意义。

这是女性在公共空间、在更广泛的社群层面找到女性伙伴的伟大意义。这趟“乘风”之旅,让淡淡再一次坚定地意识到:“每一个女性都应该找到一个自己的群体,大家互相鼓励、彼此抱团。逆风前行的时候,我们能够互相为伴。在这个节目里,我找到了我的群体,这是我自己真正的收获。”

究竟是什么让淡淡成为今天的她?也许,舞蹈知道答案。“最初舞蹈对于我的意义是让我被看见,后来,舞蹈是我实现梦想的筹码;随着我获得了成绩和掌声,舞蹈是一种荣誉;再到我成为老师,舞蹈是我的使命。桃李满天下的同时,我也交到了来自全世界的朋友,舞蹈在帮我连接世界。”

“回归当下,舞蹈是一面镜子,

让我看见我自己,也更平静了。

随着年龄的增长,

我觉得很多时候不需要再被认可了。

舞蹈是我生命的一部分,跳舞的生命在流动,

舞蹈的生命力永远都在,

每个人都在用自己的方式去创造舞蹈的生命力,

而这种生命力的热度在每个人的心里燃烧着。”

这个答案,还将继续丰富补充。一颗真诚的、因快乐而跳舞的初心,会继续寻找下一个舞台。

“未来,舞蹈有可能把我带上格莱美,谁说不可能,对吧?”

娜孜 | 舞蹈是身体找到音乐

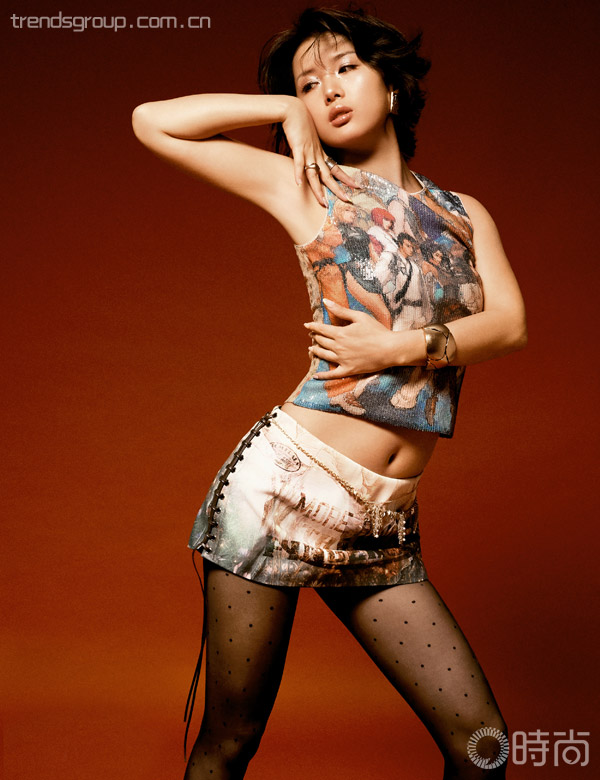

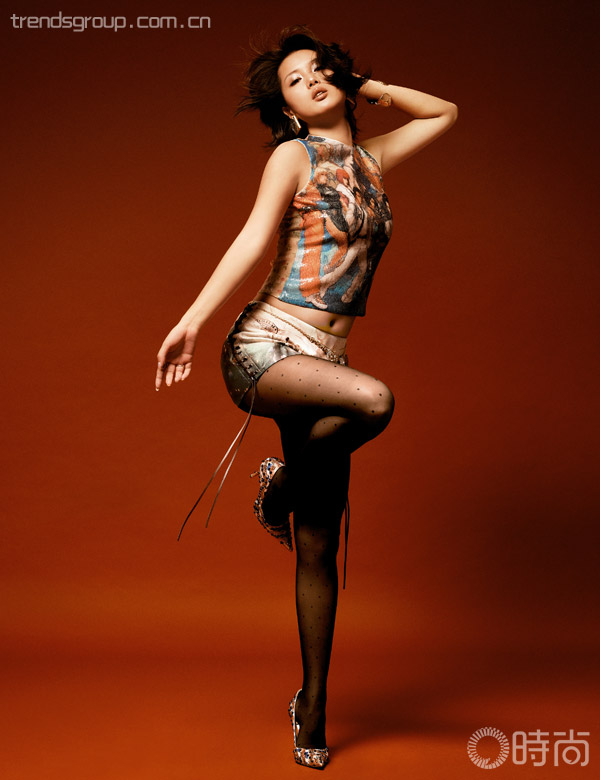

娜孜

拍摄现场音乐响起,方才静静站在影棚里的娜孜像是变了一个人——变成了视频里大家熟悉的、民族舞舞者兔瑞克。

一次期末课堂的舞蹈直拍视频,娜孜在镜头里欢乐、自在、灵动的舞步,让一段东北秧歌有了别具一格的表达。从那之后,这位科班出身的年轻舞者坚持通过舞蹈视频,讲述中国民族民间舞的魅力。

对于出生在舞蹈家庭的娜孜来说,用舞蹈与音乐交流的场景常常发生在日常生活中,“比如妈妈在做饭的时候习惯放一些民族音乐,边哼着歌边做饭,端菜的时候就会不自觉地跳起舞来。”生活与音乐,以自然的、令人不由自主的方式,唤起舞步。

娜孜的母亲是新疆歌舞团的演员。每到参加比赛或演出前,母亲忙前忙后、梳妆打扮的样子,成了儿时的娜孜乐于模仿的对象。那种简单的快乐,连同5岁时第一次登台跳舞的体验,让娜孜觉得“这不是一件非常严肃的事情,更像一场游戏,去玩一样”,她也因此开始喜欢舞台上的那种感觉。

娜孜

随着她到北京系统地学习舞蹈,这种好玩的感觉,被来自环境的压力和训练的强度抽离,替换成焦虑。“总会觉得自己不够优秀,小时候自尊心又很强,遇到什么挫折或是被老师说两句,几乎每天晚上都哭鼻子。”她哭着给妈妈打电话,妈妈会用自己小时候的经历,告诉她这些都没关系,不要慌。“因为舞蹈就是这样的,你要做的事情就是一步一步慢慢来,不要着急。”

长大之后的舞台,对娜孜的意义变得不同。灯光打到身上的那一刻,究竟要报以多么强烈的热爱,才能对抗那些追求精益求精而产生的压力与焦躁?娜孜常常梦见自己在舞台上出错,旋转之后的舞步在梦里不停地找寻方向。

每当音乐响起,她仿佛从迷失方向的梦中醒来。

“音乐让我完全放松下来,

焦虑可能就在刹那间消失了。

我只需要踏踏实实地感受音乐,

感受这个舞台。”

真正带来方向感的,是一个舞者感受到自己的身体找到了音乐,也找到内心的喜悦。

音乐唤醒舞蹈,不仅属于舞者,更是广袤的中华大地上各族人民庆祝生命、礼赞生活的方式之一。载歌载舞,传递了中国56个民族多彩昂扬的精神风貌,也成为中国民族民间舞极具感染力的关键所在。

娜孜

在社交媒体上,娜孜的舞蹈视频被许多人关注、喜爱。网友称赞她“仿佛浑身上下每个细胞都在跳舞”,一颦一笑、一举一动的感染力,让她的舞蹈视频也成为越来越多年轻人走进、了解民族舞的一个契机、一扇窗口。

每个民族都有自己传情达意的方式。在娜孜看来,中国民族民间舞的感染力,正是在于将情意融入舞蹈动作。“比如维吾尔族舞蹈中常常出现的转圈,旋转的速度代表着不同的心情:而汉族舞蹈在表达上可能会侧重眉目传情,通过垂目、一点一点抬眼这些细节,再加上扇子或手绢的配合。”

娜孜

这些表达,来自生活,也来自舞者内心对生活产生的共鸣。这片神奇的土地滋养着56个民族人与人之间的情谊,而中国民族民间舞带给娜孜与生活对话的更多可能。就像她在视频里常常跳的巴郎仔,那种热烈、欢快的气氛,诉说着维吾尔族人民对美好生活的期待与向往。“我在跳新疆舞转圈的时候也是一种享受,也许是享受大自然,享受舞台,享受此时此刻,然后跟随对美好生活的向往,尽情旋转。”

零陆 | 跳舞是生活的天贼

零陆

穿着10厘米的高跟鞋,零陆在镜头前轻松利落地完成一连串舞蹈动作,如履平地。

作为一名Heels(高跟鞋舞)舞者,她说接触舞蹈以来,从“遇见”高跟鞋舞开始,她就有了“一定要把高跟鞋舞跳好”的想法。

风格鲜明的千禧风穿搭以及极具张力的舞蹈表现,让她成为深受网友喜爱的舞蹈博主。舞蹈视频里那种蓬勃张扬的生命力,源于零陆穿上高跟鞋的感受。

“高跟鞋太美了,穿上高跟鞋之后,

我会有一种充满力量的感觉,

很自在,很舒服,

让我觉得要遵从自己的感觉,就是很爽。”

零陆

跳舞是她的主动选择。虽然第一次穿高跟鞋跳舞的经历有些痛苦,但带给她更多的是自信:“让我对自己的生活和未来有了一些很清楚的目标或是一些行动方向。”在她看来,高跟鞋舞与千禧年代有一个共同点,就是鼓励大家无畏地做自己。

当然,她承认高跟鞋是一种“美丽刑具”。最开始接触到高跟鞋舞的时候,她也曾向行业里资深的老师提问:为什么要穿高跟鞋跳舞?

零陆

她得到的回答客观又专业——高跟鞋舞起源于20世纪欧美流行文化,在融合了芭蕾、拉丁、爵士等舞种的技术技巧的基础上,得益于千禧年前后,麦当娜、碧昂斯、布兰妮等流行天后的音乐舞台表演,成为展现女性力量、性感与自信魅力的独特舞蹈风格。

服装和生活场景常常带给她跳舞的灵感。高跟鞋、Y2K风格的服装、日常生活化的场景,共同营造了一个围绕她、围绕生活、围绕舞蹈展开的、经济上行时期的“欲望都市”。“最简单的给我灵感的方法,就是一套新衣服。我是一个想象力比较旺盛的人我会幻想一些场景,再把我幻想的那个场景用我自己的方式表现出来,我会非常有满足感。”

零陆

做自媒体,让她更加留意生活中鲜活的场景。比如出门遛狗发现小区门口阳光很好她会动脑筋思考如何用手机设备还原眼睛看到的美好画面。

直到今天,社交媒体上关于高跟鞋舞的定义仍然会引发讨论甚至争议。有人认为高跟鞋只是道具,很难称之为舞种;更有甚者,对舞蹈以及舞者投以不怀好意的凝视。

对此,零陆直言自己不在意。

“无论高跟鞋舞成不成为一个舞种,

它都不影响我穿着高跟鞋跳舞。

不用太纠结这个事情。

如果你是高跟鞋舞者,

把舞蹈跳好,这是最有力的。”

作为舞者,或许无法干涉观看者怎么想、怎么感受一段舞蹈,而零陆觉得舞者最重要的就是做好自己的事。“你没办法左右别人的声音,你吸引来的都是欣赏你的人,不欣赏你的人就不要放在心里。”穿上高跟鞋跳舞的身体,不该成为目光、议论和欲望的客体。每一个控制身体、表达快乐的时刻,都是为了发现自己、了解自己而做出的最小单位的努力 。

“有时候讲话可能会讲错,但跳舞不用上价值,不用去揣摩。舞蹈很真诚,人的身体比嘴巴真诚。”

摄影:李少东 / 编辑:Gin、正男 / 采访、文字:Yee / 造型:XIXI / 化妆:靖桓、王成薪 / 发型:崔迦南、博雅 / 服装助理:Dimo、彦云、桃子