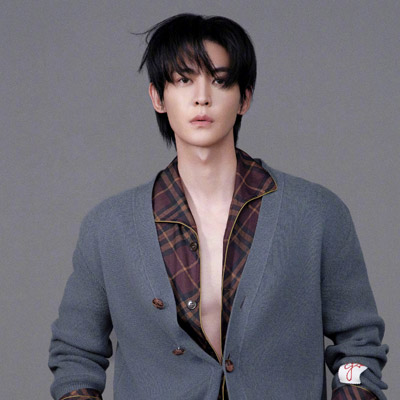

周涛

她一开口,还是那个熟悉的声音,仿佛一跃回到许多年前。只要闭上眼,就能再次拥有那些纯真、悸动、充满憧憬的岁月。

这个秋天,鲜少接受时尚媒体采访的周涛与我们如约而见。面对镜头,没有大开大合的表达,却自然流露出心中自有天地的从容与自在。

周涛——这个名字对于亿万国民而言,是熟悉而温暖的存在。20世纪90年代,她初现荧幕,让人们看到电视表达的另一种可能;十七次主持央视春晚,她陪伴人们度过一个又一个辞旧迎新的不眠之夜;香港回归、北京奥运、新中国华诞……在这些来自中国、属于中国的重要时刻,她的声音从未缺席,与集体记忆紧密相连,构筑了岁月的声景与底色。

周涛

被大众目光簇拥,她却从不是时代的喧哗者。这些年来,从台前到幕后,从主持人到制作人或总导演、演员或管理者,纵使再多身份,她依旧保有清透的内核。在她的世界,天地有节——那是顺应时序的节奏、知止而行的节制、严以律己的节行和从容通达的节度。

一直以来,她都是那个提问的人,这一次,面对发问,她依旧安住在自己心的“主场”。也正如她一直以来对待人生的态度,不疾不徐,赤诚作答。她说:“我常常觉得,人生就像一场单程旅行。你选择了这条路,就意味着这是你唯一的路。手握这张单程车票,就要一直前行,不能拐弯,也不能回头。”

在这场单程旅途中,她从未偏离航线。对于那些生命旅程的永恒叩问,她也在不断给出自己的答案。

周涛

顺应时序 纯粹生长

已然入秋,暑气未退。大半天的密集拍摄后,周涛的状态依旧从容平和。聊起刚刚的造型,她笑着说:“那件衣服好沉,如此俊朗的廓形恐怕要1米9的模特才能完美撑起吧。”于是反问她,难道不也拥有挺拔的身姿,撑起了一个个难忘的时刻?

她的笑容变得淡然:“做主持人的时候总是要穿14厘米的高跟鞋和丝质礼服。为了避免礼服压褶,即便是在候场,也不能坐下,一站就是五六个小时。的确难忘。”

聚光灯下的知性大气,睿智从容,似乎一直以来都是大众眼中周涛的常态。但更不为人所见的,是她淡然处世的态度,以及数十年如一日对专业的静守与深耕。

周涛

与人们想象中的自信笃定不同,当周涛回想起旅程的起点,更多的却是独属于那个时代的懵懂与纯粹。“那时候大家都差不多,毕业后分配工作,没有太多压力,没有太多攀比心。目标不那么明确,反而更纯粹地享受青春。相互传阅一本好书,买不到自己心仪的诗集就手抄诗歌。那是一个诗与远方的年代。”

做主持人并非她最初的梦想,但面对命运的安排,她顺势而为——在北京广播学院毕业后,“误打误撞步入电视行业,一步一步往前走”。

1995年,还在北京电视台工作的周涛接到中央电视台国民级综艺节目《综艺大观》的邀请加入新主持人选拔,虽然在她看来,当时的自己是“被临时拼上去的”,但如同一只蝴蝶的振翅,她迎来了席卷人生的风暴。她说:“《综艺大观》是命运给我的一份馈赠。”

她浓墨重彩的央视主持人生涯由此展开。但也正如化蝶前的艰难蜕变,起初的磨合宛若置身幽暗深谷,是一段“非常痛苦的过程”。当时的《综艺大观》正处于鼎盛时期,面对王牌节目、业内最资深的电视文艺导演和成熟且固定的工作模式与串词风格,年仅二十岁出头的新人周涛“完全没有上桌的权利”。

周涛

仿佛一场无法预测结果的坚持之旅,两年时间里,她不断自我打磨、咬牙前行。直到一次外景的蹦极环节,她终于用自己的方式让人们看见并接纳了另一种充满个性与活力的表达。“直到今天,我始终有一种坚信——我想要的东西一定会在前方的某个地方等着我,只需要一个机会,总会让我释放出属于自己个性的光彩。”

她仿佛始终保有年少时的那份纯粹——在喧嚣中保持静气,在压力中持守节奏。不急功近利,不盲目比较,只在自己的时序里默默生长。

随之而来的,是广为人知的故事。十七次主持春晚,周涛成为了国人心中“国泰民”的符号。她深谙“春晚”的特殊意义,既是辞日迎新的仪式象征,又是家人围坐、灯火可亲的联欢盛宴。于是,多年如一日,她要求自己传递着“共鸣与共情”——共情于合家团聚的幸福感,共鸣于辞日迎新的期待感。“因为每当倒数五、四、三、二、一’的时候,我们都会为自己、为家人许下来年风调雨顺、河清海晏的心愿。”

周涛

厚爱无疑是一种压力,但盛赞之下,周涛始终清醒。她严于律己,却也轻装上阵,一边把春晚当作一场平常的节目看待,聚焦工作本身,一边提前断网,不去看有关晚会的讨论。因为在她看来,如若负重前行,则无法传递出真正的轻松愉悦与亲和温暖。

从第十次主持春晚起,她开始真正意识到时间的厚度,也将之后每一次站上春晚舞台视作珍贵的生命节点。因为这于她而言,已不只是一份职业、一项工作,更是一份情感、一种责任。

于是直到今天,她都始终记得自己在春晚说的第一句和最后一句话——

1996年,陕西分会场:“我们在陕西西安向全国的观众朋友们请安,问好!”

2016年,她挥手告别:“观众朋友们,再见。”

这一次,她没有说“明年见”。

周涛

二十四载光阴,她将最美好的青春年华倾注于电视事业,专注且尽兴。但回首过往,她将事业的辉煌归功于时代的托举。她说:“作为出生于20世纪60年代末的人,我们是幸运的。不仅赶上了一个非常完整的经济周期,更在求学阶段接触到了更加开放、友好、广博的世界。”

”是命运的驱使让我进入电视行业,又幸运地赶上它最红火、最辉煌的阶段。在我最青春勃发的年纪,一切恰逢其时。诸多因素共同构成了一种精神气质,我们再把这种精神气质传递给观众。所以我想,每一个人的成功,都需要天时、地利、人和,缺一不可。我们是幸运的,赶上了这样一个好的时代。“

纯粹、清醒,一如她的来处。而脚下的路,依日向前延伸。

周涛

止于至善 从容前行

从某种意义而言,主持人的职业生涯,自启程之日起,就是在向“告别”迈进。在周涛看来,美轮美奂的场景、炫目的灯光、观众热情的掌声,都让人迷醉,如若不陶醉于这些时刻,甚至无法堪称一个在“台前”工作的合格职业人。“但每一个站在台前的工作者,都会面临同样的抉择——我们总会面对谢幕的那一天。不是'今天晚上’的谢幕,而是真正的谢幕,是对这一段职业生涯的告别。”

周涛很早就思考过关于“谢幕”的命题。2005年,她接受指派,进驻北京奥组委,成为奥运会开闭幕式全球电视转播的总协调人,并担任开幕式解说。长达三年半的时间,不在固定栏目出镜,对主持人而言堪称“自杀式”的冒险。而她,却甘之如饸。苦练英语,协调多国团队,在全新领域重塑自我。那段经历,让她不仅开阔了眼界,更充分锻炼了团队运作和项目管理能力,在她看来“无比珍贵,也非常值得”。也正是从那时起,转型幕后的想法在心中生根。

如果说在奥组委三年半的幕后工作是一次短暂的出走,那么2016年告别央视,则是周涛主持人职业生涯的真正谢幕。四十八岁时的她完成了旅途的换乘。没有犹豫,没有拖沓。她希望能在更加广义的文化舞台上继续新的探索和创造,践行表达关于文化与美的更深理解。

周涛

“其实我在很年轻的时候,就希望自己能拥有体面、优雅的告别。”而她,的确做到了。在恰当之处悠然驻足,在无我之境豁达前行。这也正与她所理解的“节”不谋而合——“节”,是礼之仪,亦是行之度;既有通达的智慧,又含止步的清醒。它意味着在万千可能中做出选择:有所为,有所不为;有所对,有所不对;有所通,有所不通。从容之中,自有方圆。

而转身之后的天地,比想象中更辽阔。

2016年,周涛正式加入北京演艺集团,投身幕后。尽管在央视期间,她已有八年时间担任大型节目中心和文艺中心副主任,积累了丰富的项目管理经验,但此时的她必须同时考量艺术品质与商业收益,平衡文化表达与观众口碑。从担任“奥林匹克公园音乐季”总导演,到执掌文联春晚等大小项目,她逐渐从一个“只管把节目做好”的创作者,转变为“让好内容产生回响”的掌舵人。

每一次抵达,都暗含着下一次出发的机缘。保利文化集团的邀约如同一程新的山水,在周涛面前铺陈开来。她继续在文化的长路上行走,艺术与大众,文化与商业,在她手中融汇成新的图景——既要星光落地,也要万物生长。

周涛

寻找美的“最大公约数”

正如大学美学课上,老师一句“美是难的”,曾引来哄堂大笑,时光流转,周涛却不断体悟到这四字背后的深意:“审美本就是形而上的存在,‘美’的定义极具个性,并无绝对的标准。”

然而她也在“难”中,觅得了答案:“对于把'传播美’作为职业的文化艺术工作者而言,其实是在寻找美学意义上的‘最大公约数’——我们永远无法获得所有人的认同,但可以在保持自我与光芒的前提下,让作品被更多人所感知、欣赏和共鸣。

近三年来,她频繁北上,一次次踏入哈尔滨的街巷。在她看来,一名合格的文艺工作者,必须真正抵达生活的最深处。她刻意走入某些场景,静观、体悟、聆听。中央大街的石板路上、索菲亚教堂的穹顶之下、马迭尔的老窗之前,都曾留下她的身影。每当面对百年建筑,她总会心生感触。

周涛

某次静立中,张若虚《春江花月夜》中的四句诗突然浮上心头:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。”灵感如江潮涌起,她将其凝练转化,融入“哈尔滨之夏”音乐会开幕式的创作之中,用交响音画《光阴赞美诗》讲述哈尔滨的百年历史。她还复刻了一张木质长椅、一盏老路灯,将整座城市的沧桑与温度托付于极致的浪漫与写意之中。

她于是更加确信:生活是创作的根脉,唯有诚恳走入其中,才能收获最慷慨丰沛的回响。

这份信念也贯穿于她作为音乐剧《夜幕下的哈尔滨》总制作人的全程。这部红色经典自她年少时便深植心底,同名广播剧中王刚老师娓娓讲述的嗓音至今仍在耳畔回响。这一次,为了让年轻的音乐剧演员们真切理解当时的进步青年因抗日被囚禁的历史,周涛带领大家走入伪满洲国哈尔滨家丘遗址的牢房,驻足于侵化日军第七三一部队罪证陈列馆。沉默遗迹是最震撼的课堂。演员们深受触动,最终在舞台上献出了全剧最具情感张力的一场表演,获得了极大共鸣。

周涛

与此同时,周涛依然在探索人生的崭新边界。2018年,她首度登上话剧舞台,在《情书》中饰演女主角路佳佳,横跨角色从13岁豆蔻年华到55岁生命终章的漫长旅程。周涛不断寻找自己与路佳佳的生命交叠之处,诠释个人命运的沉浮,也照见一个时代的无声变迁 。

从首演至封箱,每一次上场,她都对表演细节进行调整。真切体会到话剧艺术“动态生长”的魅力,演技也从青涩越发接近纯熟。但对干表演,她始终保持理性与敬畏,视其为新的尝试,而非转型。于她而言,这是对年少梦想的致敬。

周涛

从台前到幕后,从主持人到不同角色的深耕或尝试,身份与站位的转换也悄然重塑着周涛的内心。旅途中有未知也有惊喜,而心境的整体底色,她总结为二字——开心。这并非浅薄的快乐,而是深知自我、从容奔赴的澄明之境。

她不再只是故事的讲述者,更成为文化的转译者、美的布道者——也许美依旧是“难的”,但在寻找“最大公约数”的路上,她不断将“美”转化为可共鸣的语言,成为无数人可抵达的相遇。

周涛

守护大道

穿越“时代”这一宏大的叙事语境,周涛的独特魅力与温暖能量影响着无数人。是否感受到自己是某种意义上的文化引领者?她含笑否认:“并非如此。”

“有一句话叫‘历史是由人民创造的’,无论达官贵人,还是贩夫走卒,每个人都是历史不可或缺的参与者。我们可能因为职业的关系,会更多出现在大众视野,但在整个历史进程中,人没有高低贵贱之分。帝王将相和普罗大众平等创造了不同的时代,谁都不比谁更前排,谁也不比谁更高贵或卑微,所以我不觉得自己是所谓的引领者。我只是一名普通的文化从业者,或者和大家一样,只是一个普通的过客。

周涛

这份清醒与谦逊,源自中国哲学的深厚士壤。老子倡“无为而治,道法自然”,孔子言“仁礼中庸”,二者似殊途,而同归。在学习历史和反观历史的过程中,儒家与道家的智慧不断内化,共同铺就周涛心中的“道”。

2020年,周涛受邀为大型历史纪录片《中国》献声。三季篇幅,跨越春秋至近代,纵横中原与边塞。她如同一位穿针引线的使者,带领观众追溯中国的漫漫长路。她颠覆了历史解说以男性声音为主导的刻板印象,以温润克制的声音和恰到好处的表达,为宏大叙事注入细腻情感,让历史变得有厚度,也有温度。

解说之中,那些根植于中国土地的精神与智慧,常引发她的深切共鸣。第二季首集中有一段话,她至今念念不忘:“千年以来,政治时有腐败,财富时有困竭,武力时有崩溃,家国时有灾难,但只要维持‘大道’的人在,中国的历史命脉就不会断。杜甫就是这样的人。

周涛

在她心中,像杜甫这样守护“大道”的人,在历史中从未断续。“比如张居正,海瑞、王安石、张謇,包括现在,我们仍期盼着现实中有更多'维持大道’的人存在,我们始终相信'人’的光芒。这是我们中国人独有的历史观、世界观和价值观。”

在时代的群像中,周涛又何尝不是另一种姿态的“护道者”?承载时代赋予的共性使命与担当,也创造着属于自己的一方纯然天地。如今的她依旧波澜不惊。过往种种,在她眼中不过是自然流转之常态。她说:“就如同很多改变历史进程或个人命运的时刻,在彼时看来也不过是普通而又平常的一瞬间而已。”

“我认为,生命的尽头是虚无。在这趟旅途中,我们能为后人留下些什么,并不是当下价值的衡量标准,这种思考没有意义。在这有限的旅途中,我们要做的,就是审慎选择,并为自己的选择负责。不荒废,不虚度,也不必为了迎合他人判断或世俗标准而委屈自己。尽情享受生命,亨受自己的选择。

监制:卫甜 / 摄影:小刚 / 策划、造型:王昊 / 化妆:梦月 / 发型:刘涛 / 文字:郭蓉 / 服装统筹:XIXI、康康 / 服装助理:大楠、bimbi、yukiy