Chace

水面折光,浑浊河流里的国际节拍

站在苏州河边,风掠过音乐人Chace瘦削的肩线,黄色T恤空荡荡地晃着。夏日的苏州河不是蓝的,也不是绿的,而是一种浑浊的咸菜灰,像被泡透了的旧布,起伏着。

远处的沙船突突作响,甲板上堆着两座沙山,云压得很低,乌黑、厚重,仿佛随时要砸下来。风起初是温吞的,带着河水特有的腥气,而后渐渐变得锋利,夹杂着一丝凉意。雨还没落下,但空气里已经蓄满了潮湿的预兆。

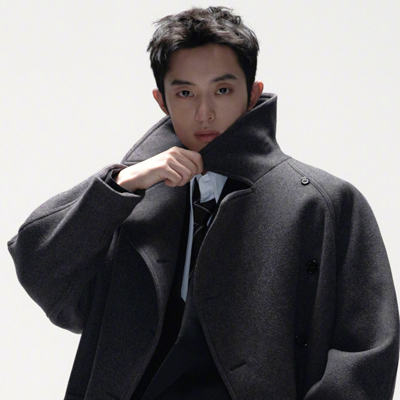

这是一张没有被时间打磨过的脸。五官轮廓柔和,眉骨不高,但线条干净,眼睛不算大,眼距略宽,看人时总带着三分疏离,七分好奇。鼻梁直而窄,在灯光下投出浅浅的阴影,唇角微微上翘,不笑的时候像在思考什么,笑了又显得过分年轻。

台风过境前的午后,Chace倚在河边栏杆上,风裹着水汽扑面而来,将夏日的黏腻撕得粉碎。大团灰絮般的云被推着狂奔,天空成了一幅动态的水墨画。他想起那些带着国外音乐人游河的夜晚——游船的甲板上,对岸陆家嘴的霓虹与黄浦江的老码头在视线里交错,苏州河像一条柔软的纽带,把市井的烟火和都市的锋芒糅在一起。上海的天际线是人为的,但河水的流动、风的走向,全是自然的手笔。人在这里,反而成了陪衬。

Chace

Chace坦言,2018年回国后,国外友人常来上海演出,他就当向导,苏州河畔“其实是一个非常日常化、熟悉的场景了。带着他们两拨音乐人介绍外滩,你懂的,大家印象里上海嘛。”他的手指向对岸,“黄浦江承载着苏州河,连接外滩和陆家嘴。无论是市井的苏州河那种印象,还是国际大都市的印象,它把这两个都融合在一起了。”

2016年,17岁的朱一涵以Chace的名字,发行首张EP《Destination》,成为首位签约荷兰电子厂牌Yellow Claw的中国音乐人。那一年,他站在国际顶级音乐节Tomorrowland的舞台上,台下的欧洲乐迷并不认识这张东方面孔,但音乐响起的瞬间,身体先于大脑认出了彼此,在无须翻译的节奏里。

从Tomorrowland到Ultra、EDC,国际电音节的舞台陆续向他敞开。但Chace的耳机里,从不只有电子乐。2019年,他拉上吉他手肖骏和鼓手安雨,组了mandarin乐队。电子、摇滚、爵士被他们打碎又重组,像一场声音实验。一年后,《乐队的夏天2》让更多人记住了这个在台上冷静调音,音乐前卫又不失丰满,技术成熟又有魅力的年轻人。

Chace

游船划过水面,汽笛声被风撕开,那一刻他忽然觉得,这座城市最动人的时刻,恰恰是当它被自然的力量重新接管的时候。城市里的风总是被高楼切割成碎片,但在河边,它终于能完整地奔跑。Chace张开手臂,T恤衫下摆被吹得猎猎作响。在苏州河畔,风依旧带着那种原始的任性——它掀翻游客的伞,把梧桐叶甩向半空,风在即兴演奏,而整座城市都是它的乐器,苏州河从来不是一道静止的风景线,而是一条涌动的生命动脉。

江鸥掠过水面。Chace眼睛望着河面,“这次是夏天,上海特别绵稠。”沙船驶过,搅起浑浊的浪,水波推至岸边,又无声地退去。陆家嘴的高楼在远处金碧辉煌,倒映在河水里,碎成一片片浮动的光。风更大了,云层翻滚,他神情柔和,像早已习惯了世界的喧嚣与沉默。“整个气候的状态不一样,人的状态其实也不一样。”

这些瞬间都在提醒我们,真正的生命力,从来不屑于人类规划的边界。在钢筋水泥的丛林里,这样的生命力往往被简化成绿化带或景观河。但只要你站在台风过境前的外滩,看蓬松的灰云被风驱赶着狂奔,看游船划开泛着油彩的水面,就会明白。城市最动人的时刻,永远是当自然重新夺回话语权的时候。那些被我们称为”风景”的事物,实则是另一种生命形态的呼吸。

河床记忆,水纹刻录的声音日记

苏州河边,红顶矮房挨着白墙,影子叠在河面上。水是静的,偶尔被船划开,又很快合拢。人们住得近,生活的浪漫是具体的——是自行车筐里颠簸的青菜,是临河窗口写着24H健身房肌肉工厂、脂肪回收站、撸猫。

山西路桥的栏杆还带着正午的余温,Chace支着自行车,黄发梢沾着汗。桥下,五金店正用扳手敲打,铛、铛——“借过!”外卖电瓶车从他身边掠过。Chace小跑着,苏州河在这里拐弯,水是稠的,不是浑浊,是日子过久了自然沉淀出的浓密。

“刚来上海那会儿,我房间窗户就对着苏州河。”Chace靠在河边栏杆上,”每天一抬头就能看见河。”2015年,这个江苏少年拖着行李箱,父母说的”新家”是河畔一栋居民楼,他的房间有扇窗正对河道,那时他还不懂这条浑浊的河水对他意味着什么,只知道每天去上海音乐学院上课要沿着河走二十分钟。夜里偶尔师兄弟们沿河散步回来,他第一次进club也在那时,“之前我只在耳机里听过电子乐,真进了club才发现完全不是一回事,才明白什么叫音乐场景。”

Chace

备考的夏天,他把电脑支在窗前写歌。电脑桌就摆在窗前,文件夹乱得要命,压力大的时候,他就盯着河面发呆,看久了会觉得河水在帮他整理那个乱七八糟的桌面,“很多人说在自然里找灵感,其实不对。”他摇摇头,河水不会给你新的东西,它只是让你听见自己早就有的声音。

苏州河的午后,光线斜斜洒进水里,被波浪切成不规则的亮片。Chace趴在栏杆上,看旋涡在河心跳着即兴的华尔兹——时而沉入深处,时而浮出水面,带着某种顽皮的节奏感。浪花拍打堤岸的声响很有耐心,“哗——哗——”,像一种原始的催眠。一根卡在石缝里的断芦苇随着水流不停地点头,仿佛在给无人观赏的演出打拍子。

后来他写出了《Stranger》,旋律里藏着这条河的呼吸。看着水流把落叶卷走又送回,突然就明白了什么是真正的循环。他眯起眼睛回忆,“我不奢望自然会给我一些声音。但是自然能够帮我去抛除一些脑海里的杂音。”那些在工作室里反复纠结的音色选择、段落衔接,在河水的起落间突然变得简单,就像退潮后露出的鹅卵石,答案早就存在,只是需要等待合适的角度被看见。

17岁初到荷兰时,运河成了他的精神锚点。阿姆斯特丹郊外的河道还保留着乡野气质。每到周末,他就带着笔记本去河岸长椅报到。和苏州河神奇的相似,看着水流放空,其实是在让潜意识浮上来。

如今走在苏州河两岸,咖啡馆和画廊渐次排开,但河水依旧保持着它的野趣。傍晚时分,还能看见白鹭站在浅滩上,慢条斯理地梳理羽毛;鱼头露出来,涟漪一圈圈荡开。这是城市里难得的生机,不张扬,却足够鲜活——就像Chace音乐里那些灵动的节奏,既不过分精致,也不刻意粗粝,只是自在地存在着,像一条永远在流动的河。

暗涌平衡,心与脑的流速博弈

Chace管自己叫“朱折腾”——这个从小被大伯起的外号,如今成了他创作人格的精准注脚。音乐人、导演、制作人、3D渲染学习者……Chace像一台永动的探索机器,不断拆解、重组世界的逻辑。

“标准线放得高”是Chace的生存常态。在音乐制作现场,或者是和他人合作时,他常因钻牛角尖被视为异类。当脑海里已浮现某个音色或画面时,他拒绝妥协:“你没办法骗自己。”这种近乎偏执的掌控欲,源自他对“失控”的天然警觉。他是那种必须知道“为什么”的人,习惯用理性解剖创作,电影配乐为何在此处切入?画面色调如何牵引情绪?这种思维像一把双刃剑,大脑一旦介入,心就不在了。

说到这些时,午后的苏州河呈现出一种奇妙的分裂感——风把靠近岸边的水面揉成细密的褶皱,像被反复折叠的绸缎;而河心处,过往的船只粗暴地犁开水面,翻起浑浊的浪花。阳光很薄,浮在水面像一层晃动的油膜,折射出支离破碎的光斑。这种分裂感恰恰构成了河流的生命力:它既包容温柔的水纹,也接纳粗暴的浪涌,永远在动态中保持平衡。

Chace

Chace站在河边,他的感官始终处于“雷达全开”的状态。吆喝声、机械噪音、街对面的对话......这些声音不受控制地涌入耳膜。过度敏锐的感知是把双刃剑——它赋予创作者捕捉细微的能力,却也带来难以平息的焦虑。“你越用力寻找灵感,它反而逃得越远,”他说,“得像睡前骗自己快睡着那样,拿捏一种‘假装不找’的状态。”

这种矛盾让他开始思考生命力,抑或是说生动人生的本质。“心与脑的平衡是终身课题,”他望着河面,“太早剖析会杀死直觉,一些被感染的东西就没有了。”就像过度打捞会让河水变浑。

苏州河给了他启示:真正的生命力不是恒定的激情,而是一种像水般的自适应状态——“就跟水一样,要用力的时候,它能一下子达到一个很深的力度,你轻轻的时候,它也没有在做任何(反应),也没有任何逻辑,它就是存在。”

2018年从荷兰回国时,Chace打算在国内复刻一场电子乐实验。“从2015年开始现在是十年,前七到八年可能更多的就是在自我尝试,像个学生,尝试技术,音乐风格,我并没有去期待,东西扔出去了就不太管了。”学生心态下他保持着做课题般的节奏,“比如暑假作业就是去个欧洲音乐节,回国做一个小酒吧即兴演出,像随堂测验似的”。这种状态持续到2020年,他突然意识到,“已经步入了所谓的社会这个大市场。”

市场给他的反馈是错位的。这种割裂感在2020年后达到顶峰,疫情冻结了所有线下场景,他描述那种窒息感,电子乐需要集体和线下,但当时连空气都被隔离了。被迫的停顿带来了残酷的清醒,他意识到前七年的创作更像声音日记,用风格代替立场,用技术掩盖叙事。

Chace

如今的Chace对创作有了更苛刻的标准。新专辑的制作过程,恰是他寻找创作生命力的缩影。前60%的工作,他像河床一样沉默地承载——设定框架、确立风格、打磨技术。“这些是别人看不见的淤积层,”他指着苏州河,“但所有的养分都在那里。”后期的创作则如水面般灵动,当基础夯实后,旋律开始自然流淌。最后几首歌写得飞快,因为不用再纠结方向,只需要感受词曲是否诚实。

在河边,看着河面是动的,河床是静的。水总在赶路,裹着泥沙、碎叶和偶尔的塑料袋,匆匆流过。而河床只是躺着,任由一切从身上碾过去,把那些带不动的,生锈的铁片、裂开的啤酒瓶、磨圆的石子,统统摁进自己的淤积里。光只能照透最上面的一层。再往下,水就变重了。

这种创作状态让他领悟到真正的生命力法则:既要有河床般的沉淀,也要保持水面的轻盈。他不再满足于制作“会被消费的音乐”,而是追求“能被文化消费的音乐”。就像苏州河永远在流动中保持平衡和自在——水面上是跳跃的光斑和匆匆赶路的落叶,深处则是沉默积累的养分。

河道改向,拒绝讨好型人格

“流行是需要勇气的。”这位曾经专注于“做作业”的音乐人,如今正面临创作生涯的关键转折,新专辑开始向更流行的方向倾斜。但这个选择背后,是一场持续数年的自我角力。“因为我觉得流行是你要打开自己,你要去释放能量,你要去接受能量。非常需要有勇气的一件事情。”

怎么让大家喜欢你?这样的想法前几年是没有的,而且不屑于有,他坦言早期的自己的心态是:“我在做作业,我很专心,我是个好学生。不觉得那东西重要,做你该做的事情,对吧?想法很简单,学习坏就是成长速度慢。”

夜晚常将这种分裂暴露无遗。工作时的笃定在独处时瓦解,“天黑了之后,你面对的是另外一个自己。”他停顿片刻,“你会发现其实很不坚定,你做的事情到底在这个市场有没有意义。”挑战依然存在。新专辑制作过程中,他时常在两种声音间摇摆:是坚持小众的精准,还是拥抱更普世的表达?“没有人能完全不在乎市场评价。”

但是保持自己一直在学习跟吸收,这是改不了的,Chace没法重复做一件已经做过的事。2016年的《Stranger》至今仍被乐迷反复提起,成为很多人认识他的起点。但很多人会不理解他。“先做电子音乐,去了Tomorrowland,再来做一个乐队,又是现在的专辑。”这种转变常被误解。有人追问“为什么突然做乐队”,也有人对他学习导演和渲染技术表示困惑。但Chace的探索逻辑很简单:“像流水一样,每个阶段都留下一些东西。你做对的事情,会来对的人。”

Chace

此刻的Chace眼睛像两泓未被驯服的湖水,他的目光不是刻意为之的沉稳,更像一种习惯性的自我校准。他既不像当年Tomorrowland舞台上的电子新秀,也不完全像后来乐队里的主唱。他更像是自己描述的那条河,只有保持流动,像水一样轻松自在地经过每个阶段,自然会留下对的东西。这种近乎天真的探索欲,让他能轻松跨越电子、摇滚、视觉艺术的边界,就像阳光能同时照亮河面和深处的泥沙。

在创作新专辑面对20张空白A4纸,转动着手里的黑笔,他第一次意识到问题的严重性,“我发现我不知道想说什么,说白了就是没有生活。”这个顿悟就像苏州河突然退潮,露出那些被水流掩盖的河床。

这位曾以复杂声效设计著称的音乐人,此刻正遭遇创作生涯最朴素的困境,写一首好歌,到底需要什么?早期的创作像一场精密作业。做声音设计,做乐队,弹弹琴,2020年的乐队专辑《mandarin》是个意外转折,疫情把三个年轻人困在同一城市,时间停止了,因为没有其他事情,然后就一起写歌。他们被迫直面彼此,也直面自己。“2022 年那张专辑《Belated Suffocation》是对时代的捕捉,”他解释那张专辑的压抑感,“你被按着之后才会反思。”最新专辑《Anti-People Pleaser》的标题直白得近乎锋利。从荷兰到中国,Chace敏锐地察觉到两种创作生态的差异:“在欧洲交流完不用想对方高不高兴,但在中国你会内耗。”这种观察催生了专辑的核心命题,拒绝成为市场期待的讨好型人格的自己。

“刻意去找生活,永远都是无效的,今天我要来找生活的心态,永远找不到真实。”Chace站在南苏州路的路口。这位习惯在录音棚里雕琢声效的音乐人,此刻谈论的却是上海弄堂里最普通的声响,一个收废品阿姨用筷子敲击玻璃瓶的叮咚声。

那本是他习以为常的背景音,直到同行的美国音乐人突然停下脚步。“他立刻拿出手机开始录,说‘这个声音太棒了’。”这个瞬间让Chace意识到,自己早已对这座城市的声音“去魅”——“你生活在这里,反而对很多东西失去了新鲜感。”

这座城市给了他双重养分。作为“最接轨国际”的港口,上海提供了创作的前沿视野;而它的市井生活,则保留着Chace需要的松弛感。“真真正正的上海人,是在小事里找乐子的。”他欣赏这种“半开玩笑”的生活态度,既不较真,也不敷衍。就像河水永远在流动中保持新鲜,创作的生命力往往藏在我们习以为常的“默认设置”里。

这种特质最终渗入他的新歌《Auto-Save》。那首在散步间隙完成的单曲,采样了弄堂里的叮咚声。它提醒着Chace:创作有时不需要远行,就像他说的:只需要重新打开那些被当作“默认设置”的日常,用外部的眼光来看,“这车地板都是新鲜的”。

Chace

总策划:徐宁 / 编辑:谢如颖、胡艺凡 / 摄影:C楠 / 撰文:三三子 / 造型:邢惠 / 妆发:mila(EBI造型) / 造型助理:庆庆、乐乐 / 摄影助理:高飞