2005年,陈可刚从四川美院毕业,拎着画和不安来到北京。在星空间群展“坏孩子的天空”上,一张扎着高马尾、点着火柴的小女孩画像,将陈可推入公众视野。画布上的女孩微微低头,火焰腾起,静悄悄,却有一股难以忽视的张力。

二十年过去,陈可的作品始终带着一种微妙的反叛气质。在她早期的卡通小女孩系列中,透露着执拗、敏感,散发出青春期特有的残酷气息。而后,她描绘弗里达·卡洛、梦露等先锋女性形象,将个人处境与历史人物重叠,叩问性别、权力与身份的边界。当下,她将目光投向包豪斯学院中的女性参与者,一群在现代主义盛名中被忽略的女性创作者。

“坏孩子”是一种态度,是陈可一直走一条自我演进的道路,不断地自我颠覆,又不断地自我修正。

“包豪斯女孩”我们都在打破一种规训

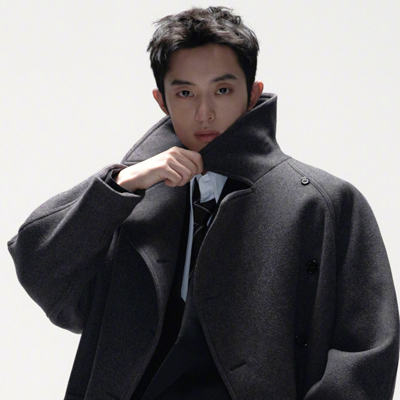

轻轻敲门后,屋内传来脚步声,随即门打开。

陈可探出一个小小的脑袋来,眼睛大而明亮。她穿着玫红色的T恤和一条深蓝色的短裤,她整个人看起来质朴又自在。

陈可的工作室异乎寻常的整洁,以至于刚进门时产生了“是否需要换拖鞋”的念头。大大的空间中,分别摆放着三张桌子:一张桌上平铺着大小各异、不同颜色的纸,它们以某种搭配摆放在一张人像小稿上;另一张桌上堆满了调色板、颜料、刮刀和各种刷子;还有一张桌上充满了生活的气息,有刚刚开封的牛奶和几个水果。工作室的一侧立满了架子,上面固定着许多包装好的作品。

一个台阶式、可移动的梯子放在巨幅油画前,那是她最新的作品系列《包豪斯女孩》。明度不同的鲜亮色块像是故事的碎片,拼凑上世纪那批充满生命力的,普通却又非比寻常的女孩的模样。

陈可在工作室中创作最新系列《包豪斯女孩》

包豪斯,音译于德语Bauhaus。Bau意为建造,Haus意为房屋,是由德国现代建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)创造出来的词汇,以命名这所为发展现代设计教育而建立的学院。

这所因先锋性与实验性著称的学院,男性艺术家与设计师的名字在20世纪艺术与建筑史中广为人知,例如抽象艺术的重要奠基人约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers),以及现代建筑的代表人物路德维希·密斯·凡德罗(Ludwig Mies van der Rohe)。

然而,在这座乌托邦式理想主义学院的背后,许多女性艺术家的贡献长期被忽视。在实际创作中,女性艺术家的作品数量几乎与男性相当,而其中占据主导地位的,正是此前被视为“次要工艺”的编织工坊。

陈可从一本名为《包豪斯女孩》(Bauhaus Màdels)的摄影集中发现了这群来自编织工坊的女孩,书里大半篇幅记录了这些女孩的肖像与生平。400多张有些发灰泛黄的照片上,包豪斯女孩们的眼神穿透纸面,抵达一百年后,陈可的内心。她开始翻阅这些女孩的故事,了解编织工坊的故事。约瑟夫·阿尔伯斯的妻子安妮·阿尔伯斯也是艺术史上极具影响力的艺术家。阿尔伯斯夫妇于1933年移民美国,在黑山学院任教,他们共同将来自包豪斯的设计理念带到了大洋彼岸。在此后的教育流动中,影响了全世界。

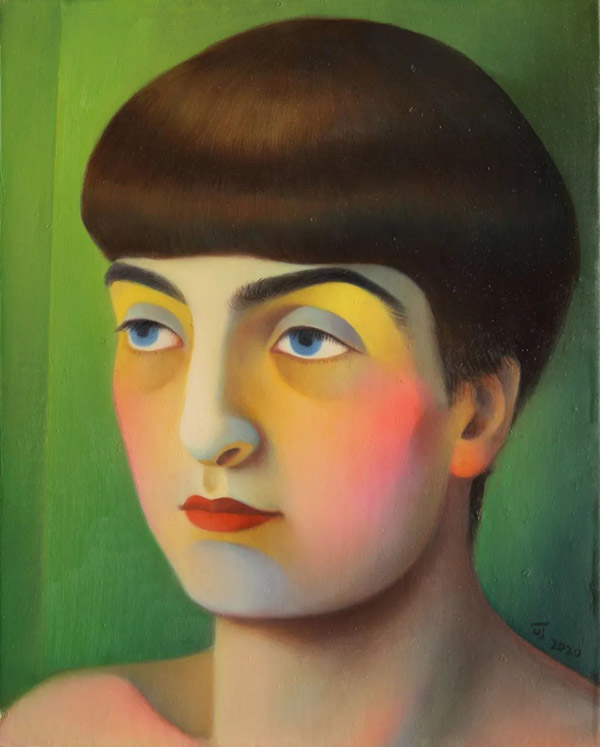

陈可 《包豪斯女孩 No. 33》2023年,布面油画,200 × 300 cm

陈可《包豪斯女孩No. 12》2021年,布面油画,200 × 250 cm

通过这本摄影集,包豪斯女孩与一百年后的四川女孩陈可相遇了。此刻,她的面前是铺满整张桌子的色纸。她将这些自己用颜料染色的纸剪成小块的随机形状,在人像小稿上拼贴。在包豪斯的色彩理论中,人眼看见的颜色,会因为其在平面中的相互作用而产生变化,没有绝对的“视觉真相”。而陈可透过这些女孩的模样,也在看向另一个自己。陈可生长在一个普通的四川小城,母亲虽然有自己的工作,但人生的重心仍旧在家庭。而陈可的姥姥,在更为特殊的年代中,作为少数受过教育的女性也会用传统的行为模式来规范陈可。“她会让我坐着的时候,把腿要合拢。”

但读大学之后的陈可,在川美开放包容的环境下,接触到更多不一样的女性。有法国存在主义哲学家西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir),也有中国第一位研究性的社会学家李银河,还有美国摄影师辛迪·舍曼(Cindy Sherman)。这些在各自领域独立且杰出的女性也成为陈可想象中的“人生目标”。

陈可《包豪斯女孩 No. 19》2023年,木板油画,30 × 24 cm

陈可《包豪斯女孩 No. 19》2023年,木板油画,30 × 24 cm

陈可《包豪斯女孩No. 1》2020年,木板油画,27.3 × 22 cm

但陈可始终不是她们。一方面在传统意义中,成为母亲的陈可同样有强烈的家庭责任感,她希望也享受参与到女儿的成长里;另一方面,陈可也是作为艺术家的自己,画笔下的每个女孩都成为陈可在想象与现实世界之间的分身。“作为一个70后的女性,可能会面临更多这样的冲突。但是我也接受了自己身上这两个部分的并存,我能够从创作中获得独立感,也能够在照顾家庭中得到价值。”

陈可笑着说:“小时候妈妈太过强势,我就会很乖。但我知道我的内心不是那样,我有很坚定自己要做的事情,我也在打破自己身上的规训,做个‘坏’小孩。”

我也曾是个小女孩

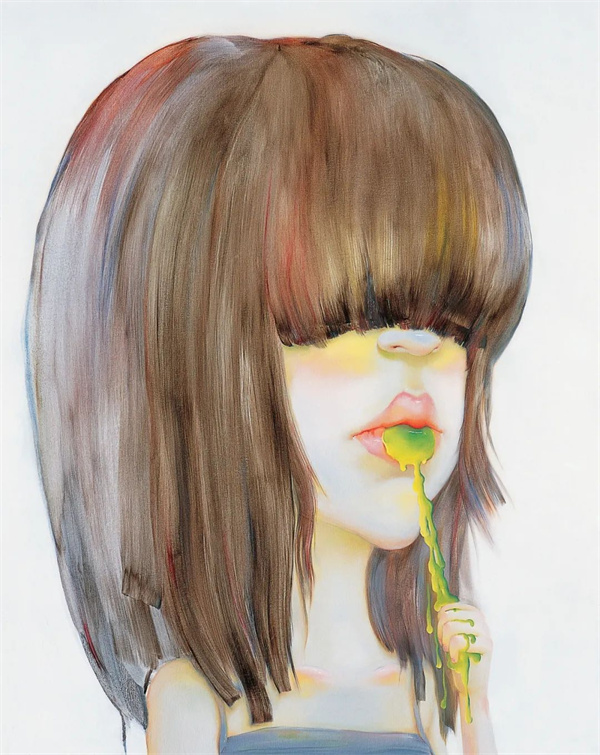

2005年,星空间成立之初,举办了群展“坏孩子的天空”。彼时刚刚毕业来到北京的陈可,也作为签约艺术家参展。在众多讲述贪婪、欲望、暴力、悲伤……的作品中,陈可那张画中扎着高高马尾、穿着校服、正在点烟的小女孩,似乎也“坏”得不是那么强烈与直白。

在纯白的背景中,小女孩点燃的那根火柴,腾起鲜艳的火苗。就像陈可一般,她眼睛中透出明亮与温和,以至于很少人将她内心的执拗与某种反抗联系起来。

21世纪初,中国艺术界已涌现出一批在国际上具有影响力的艺术家。他们各自以不同方式回应本土经验与全球语境,比如运用本土符号进行创作的邱志杰、讲述当代中国社会千姿百态的刘小东、以超现实主义手法创作“血缘大家庭”系列的张晓刚……在被社会广泛推崇的主流艺术中,卡通似乎往往与“不够严肃”相挂钩。

某种意义上,位于西南的四川美院也因为远离中心而相对自由。“这里是比较开放和包容的。”陈可回忆起自己的大学生活,她当时所在的综合视觉工作室是学院中相对前卫的,除了绘画之外,还要求学生尝试摄影、摄像,用不同的媒介做一场属于自己的展览。

“当我做摄影的时候,我觉得机器成为我和作品之间的一道坎,我内心想到的东西可能用这种方式呈现不出来。画画,是一种最直接的方式。当我看见村上隆和奈良美智的作品时,卡通的语言直接击中我。那些所谓的技巧或者学院派的东西就跟我没关系了。生活中,漫画、文学、电影是给予我养分的创作内容。”

陈可《吸烟?不吸烟?》2005年,布面油画,100 × 100 cm

陈可《小B.棒棒糖》2004年,布面油画,100 × 80 cm

此后很长的时间里,这个穿梭在不同布面、场景之中的小女孩成为了陈可的分身。她幻想出来不同的人格与形象,这些鼻头圆圆的小女孩少了一些常规印象中的可爱与天真。她们或是眼睛蒙着白布,头上长出无数根“敏感神经”;或是穿着不符合自己身量的、有九层重叠裙摆的长裙……“青春是混杂的,甜的辣的,纯洁的邪恶的。”四十岁的陈可,再回头去看这些小女孩时,仍旧感受到那种夹在青春与成年世界之间的浪漫与残酷。

也是2005年,星空间举办了展览“下一站,卡通吗?”。陈可看见了更多专业院校出身,却另辟蹊径走向非主流的“同道”艺术家。那些卡通的画面,并置在展馆中,无声地张开双臂,拥抱着这个来自西南的小女孩。

星空间创始人房方在展览中写道:“卡通的法语词源,有小孩乱涂乱画之意。我认为新一代艺术家,一定会放下再现性绘画,选择一种更加自由的形式,卡通对于他们来说就是自由。”

陈可回头去看当年创作的小女孩时,仍能感受到夹在青春与成年世界之间的浪漫与残酷。

相比于重庆的潮湿与闷热,陈可喜欢北京金色的阳光、透彻的天气。特别是当她看到星空间展览里的作品后,她找到了归属感,觉得大家都在诉说同样的情感。毕业后的陈可,决定来到北京。“我原本是准备吃苦的,结果一张画出人意料地拍了三十多万,市场就起来了,很快能靠卖画养活自己了。”陈可回想起当初那样幸运,笑了起来, “但不是更有信心,而是更有压力了。”在当时尺寸相当的作品还在均价一两万元的时候,绝对的高价让所有人的目光都关注到这个小小的女孩身上,质疑的声音也交织在其中。

她需要证明自己。

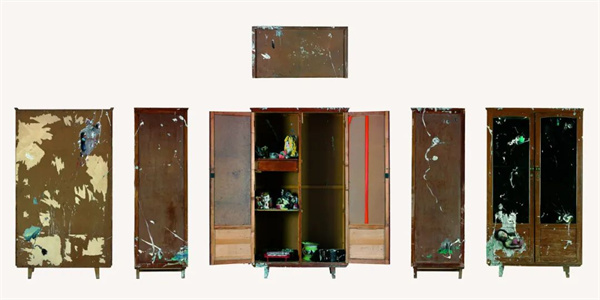

2007年,陈可个展“和你在一起,永远不孤单”上,这些通过老物件构成的大型装置作品,一件一件把质疑的孔洞填满。虽然在高中就外出读书的陈可,已经习惯了与家的远距离,但是北京的城市之巨大,越发显得人渺小,漂泊感与孤独感成为陈可很长时间的创作情绪。

她让妈妈将小时候她用过的,但舍不得扔的东西都寄到北京,又去潘家园等旧货市场淘记忆中的那些家具。然后,她将塑形膏作为绘画的基底。这种特殊的材料,既可以形成凹凸不平的肌理,同时有一定的吸附性让颜料可以被使用。

陈可《和你在一起,永远不孤独》2008年,纯棉无酸纸艺术微喷,30 × 45 cm

陈可《和你在一起,永远不孤单——梳妆台》2008年,纯棉无酸纸艺术微喷,30 × 60 cm

陈可《和你在一起,永远不孤单——衣柜》2008年,纯棉无酸纸艺术微喷,30 × 60 cm

陈可似乎将自己小时候的回忆 、对家的眷恋,以及在北京的孤独感都搅合在了这些膏状物中。她用刮刀蘸取,再用力向这些家具甩去。这些泼溅开的痕迹,有大有小,有厚有薄,好像是她脑海中的碎片。这个名叫小K的女孩子,通过陈可的画笔,逐渐在这些碎片中成型。她普通的一天,在餐桌上的勺子里,在打开的抽屉里,在书桌上……陈可牵着小K,终于一起走到了人群的前面。

陈可《和你在一起,永远不孤独之二 》2005年,布面油画,100 × 100 cm

陈可《和你在一起,永远不孤独之三》2005年,布面油画,100 × 100cm

陈可《和你在一起,永远不孤独之四》2005年,布面油画,160 × 160 cm

大家开始真正认识并认可了这个个子小小,有圆圆眼睛的女孩。

房方说:“陈可绘画里边有很多暗黑的部分,外表的温和掩盖了她一些内在的东西。她可能不是当年‘坏孩子的天空’里最被重视的,也不是最‘坏’的。但是现在回头来看,她在其中仍旧证明了这些东西。”

与弗里达和梦露重逢

小女孩一直画了许多年。“差不多到2009年的时候,我遇到了创作瓶颈,没完没了的个体叙事,让我觉得有点矫情了。”陈可一直在试图寻找新的东西加入到创作中。但她并不迫切,她开始做一些绘画之外的事情,比如写作,比如成为一个母亲。

2011年,陈可怀孕了。她带着一个小生命,在北京798的书摊上“偶遇”了艺术家弗里达·卡罗(Frida Kahlo)——一本关于她的影集抓住了陈可的眼睛。封面上,中分盘着低发髻的弗里达,穿着带领子的波点衬衫,黑白分明的眼睛中是明亮、沉静与坚定。和大多数人心中,顶着鲜艳花朵装饰,身着墨西哥当地特旺纳氏族的服饰,张扬华丽的形象,相差甚远。

这个墨西哥国宝级的艺术家至今都影响着全世界,她不太长的生命中有太多沉重与伤痛的部分:6岁便因小儿麻痹症而行动不便,18岁因车祸而残缺的身体,导致并发症与手术伴随了其终生,也让她失去了成为母亲的能力,还有恋人的背叛与放荡之后社会的指摘。在弗里达一百多幅创作中,近三分之一是她的自画像。她也像陈可笔下的小女孩,同样穿行在自己构筑的不同画布之中,身着华服,不变的是那标志性的一字眉与冷峻的眼神。

在床上作画的弗里达,画笔下勾勒的是她对生命的渴望与世界的痛诉。而一百多年后的陈可,因为生产而对“女性”两个字有了切肤的感受。她无法想象经历多次流产的弗里达承受了怎样的痛苦,又在充满伤痛的一生中面临怎样的社会处境。

陈可《弗里达和情人》2012年,布面油画,50 × 50 cm

陈可《戴红蝴蝶结的少女弗里达》2012年,布面丙烯,50 × 40 cm

陈可《绿衣弗里达》2012年,木板上丙烯,35 x 27 cm

2013年,陈可带着自己创作的弗里达系列参加了香港巴塞尔的展览。展位被设计成了一个半围合式的小房子,外面红墙挂着她创作的弗里达系列。陈可挑选了很多小时候的弗里达照片作为创作的载体,在摄影师父亲的镜头下,小弗里达无忧无虑,又有些内敛与害羞。然后是少女时期明媚的模样,再到中年后的沉静。小房子里面,挂着陈可画的自己刚出生的女儿、局部乳房的特写、她用黏土捏出来的小娃娃与乳房,还有日记等等。

不同的生命消亡与存续,在这个小小的空间中并置。“展览叫作‘一个女人’,其实讲述的是两个女人的故事。”

成为母亲的陈可,在琐碎的生活中感受到了现实的逼近。小孩不是创作出来的艺术品,她不会乖巧地等待着展出。她每时每刻都在体现着生命的能动性,啼哭、喝奶、撒尿。“我突然觉得我好像落地了,回到了地面上。”陈可幻想中的那个小女孩,慢慢从那些悬浮的情绪中,褪去了青春的浪漫,有了真实的模样。

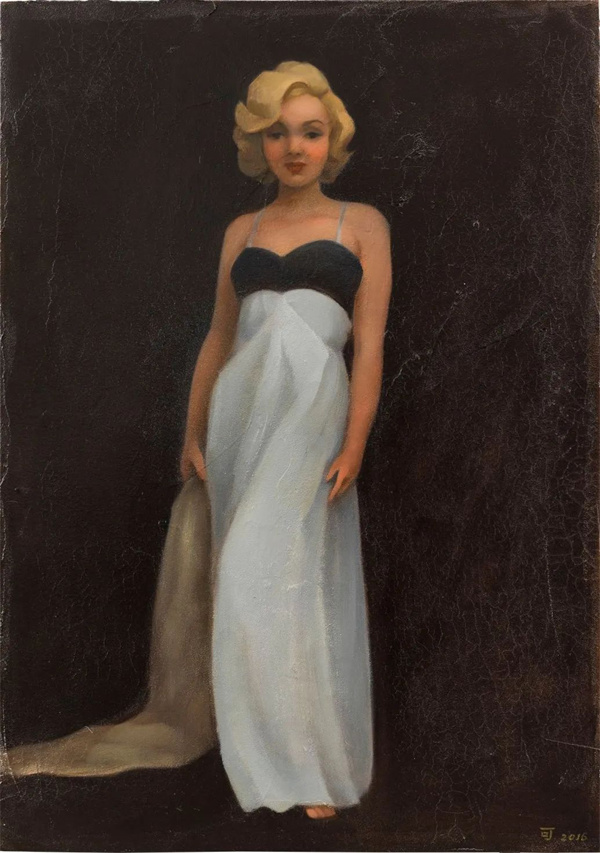

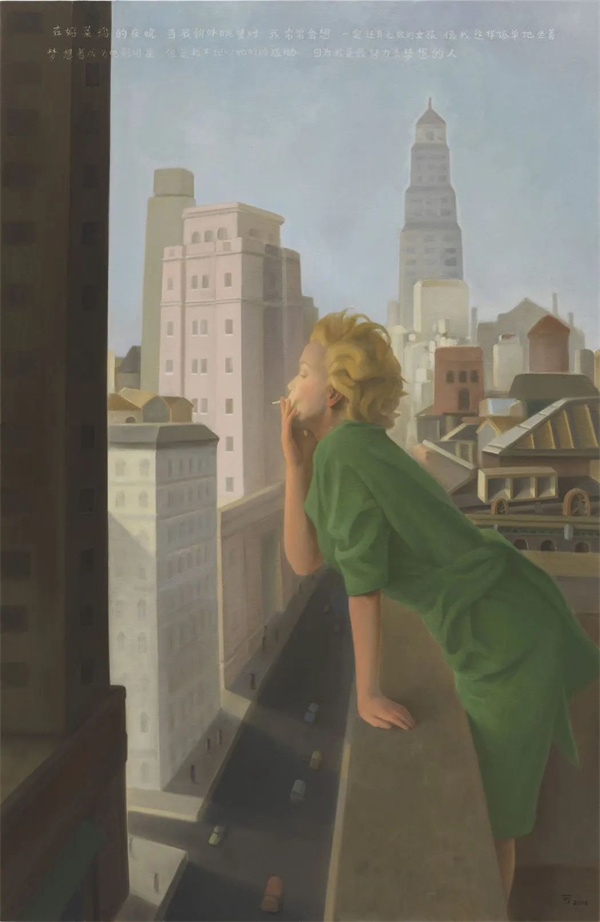

弗里达之后,玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)成为陈可笔下另一个被重新创作的女性形象。梦露的名字,是大众印象中性感尤物的代名词。起初的陈可都下意识地认为,自己和梦露是“八竿子都打不着的两种人”。

陈可 《1953·27岁》2016年,木板油画,100 × 70 cm

陈可《1955·纽约·29岁》2016年,布面油画 Oil on canvas,200 × 130 cm

同样也是在一本摄影集中,陈可看见了一个很青涩的少女梦露,她甚至面对着镜头有些躲闪。后来陈可开始翻阅梦露的自传,这个传奇女星讲述了自己被抛弃的童年,成名之前的窘迫,在好莱坞被物化的时刻。“人们对梦露的解读,与她的内在相差很远。人的复杂性,在她身上凸显。”

彼时的陈可在某种意义上,也成为一个公众人物。艺术、创作、生育、家庭,好像都成为大家看她的其中一部分。梦露系列最初面世的时候,市场的反馈并不是很好。但是陈可自己知道,她已经画不了当初的小女孩了。而在房方眼中,陈可一直在走一条自我演进的道路,不断地自我颠覆,又不断地自我修正。

陈可从来不是一个懂事的乖小孩,在她的身体里有强大的创作能量,推动她去反抗某些既有的规则或主流的认知。在她的笔下,小女孩可以不用可爱与天真,弗里达和梦露都有了大众印象之外的气质,那群包豪斯女孩也在一百年后重新激励着更多人去追寻属于自己的生命。

最后,陈可将《包豪斯女孩》这本摄影集轻轻合上,她的指尖划过封面上一句话:向先锋女性艺术家致敬(a tribute to pioneering women artists)。

或许,她们也都是曾经的坏小孩。

总策划:徐宁 / 编辑:邵一雪 / 撰文:袁潇雪 / 编辑助理:张欣竹 / 平面摄影:郭鑫慧 / 摄影助理:巩东珂、巩东琪 / 修图师:AnnoDomini